ESC共识:心衰诊疗,应更关注射血分数的变化轨迹!

时间:2025-05-06 12:11:43 热度:37.1℃ 作者:网络

每次看到心超报告上那个左心室射血分数(LVEF)的数字,总会在心里暗自盘算:这次测的35%,上次不是41%吗?好转了?还是测量误差?

最新由欧洲心脏病学会(ESC)、美国心力衰竭学会(HFSA)和日本心力衰竭学会(JHFS)发布的共识声明提示,仅基于单一LVEF测量值的分类已无法满足临床需求,治疗决策应更关注LVEF的变化轨迹而非绝对值。

那些年,被LVEF折腾的日子

左心室射血分数自1918年由James MacKenzie首次通过心率和脉压定量测量,随着技术进步,射血分数测量经历了显著发展:从20世纪30-50年代的放射影像学到60-70年代的心导管技术,再到70年代的多门控采集扫描和超声心动图。如今,心脏磁共振成像(CMR)被视为LVEF测量的黄金标准。

从学生时代就记得:EF小于40%是减低型心衰,需要ACEI+β阻滞剂+螺内酯...但现实远比教科书复杂。测量过程本身存在显著变异性。LVEF测量高度依赖操作者技能、负荷条件、心率和心律。STICH试验对比发现,同一患者的2D超声与核磁共振测量结果平均差异高达7.3%,相关性仅为0.493!这意味着多达四分之一的患者可能因测量误差而被错误分类。

当LVEF高于45%时,其诊断和预后价值显著降低。研究表明,一旦LVEF超过这一阈值,其与心脏功能障碍严重程度或临床结局的相关性大幅减弱。

临床上遇到个案例,一位肺气肿合并肥胖的老人,超声窗口极差,三位医生的测量结果从32%到48%不等。这样的差异会导致完全不同的治疗策略:是按HFrEF用四联药物,还是按HFmrEF走?

核磁虽准,但成本高,等待时间长,更别提那些有起搏器的患者根本没法做。日常工作中,我们还是得在这不太可靠的2D超声数据上做决策。

生物标志物,另一扇窗

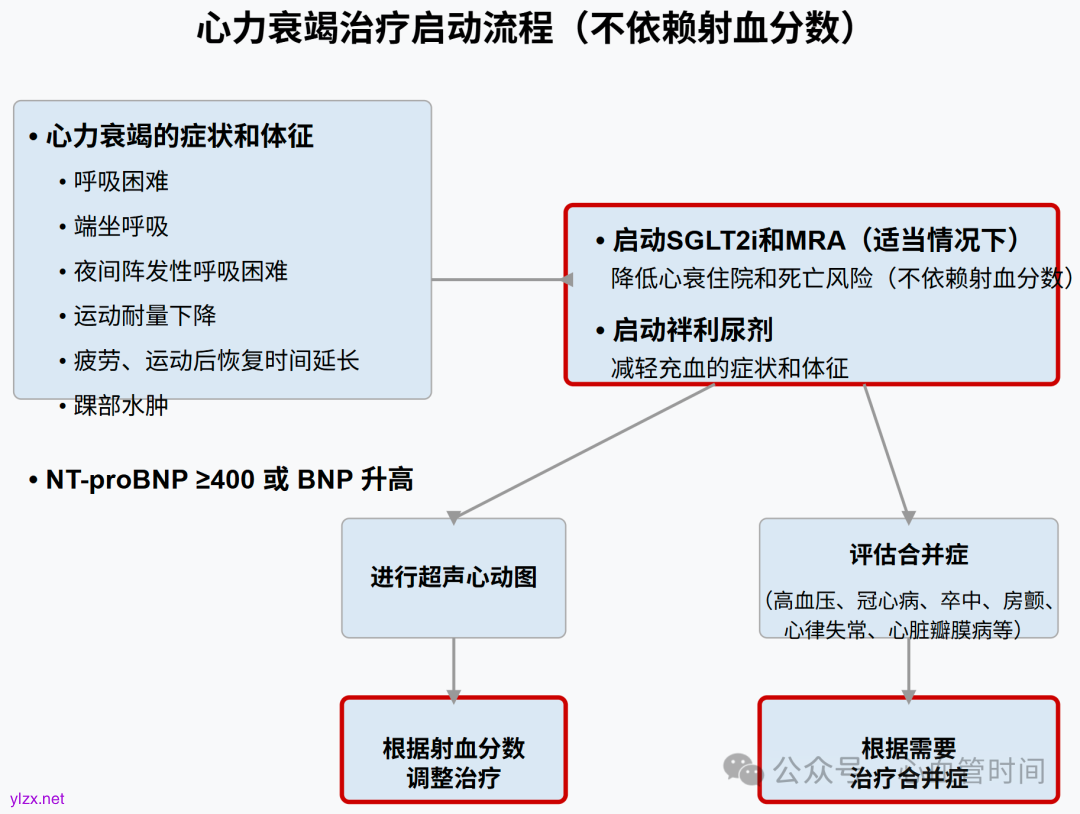

BNP和NT-proBNP给我们提供了额外帮助。新共识指出:心衰诊断主要看症状、体征和生物标志物,不是非得等到知道射血分数。 。新共识指出:心衰的诊断主要基于症状、体征和生物标志物的三联征,而非必须通过LVEF。

这一观点在基层医院尤为重要。比如,一位气促明显的老年患者,NT-proBNP明显升高到3500 pg/ml,但超声预约需等两周。按照新观点,可直接开始达格列净和小剂量速尿治疗,一周后症状显著改善,体重减轻2kg。患者获益,也避免了因等待而延误治疗。

EF值不是静态的

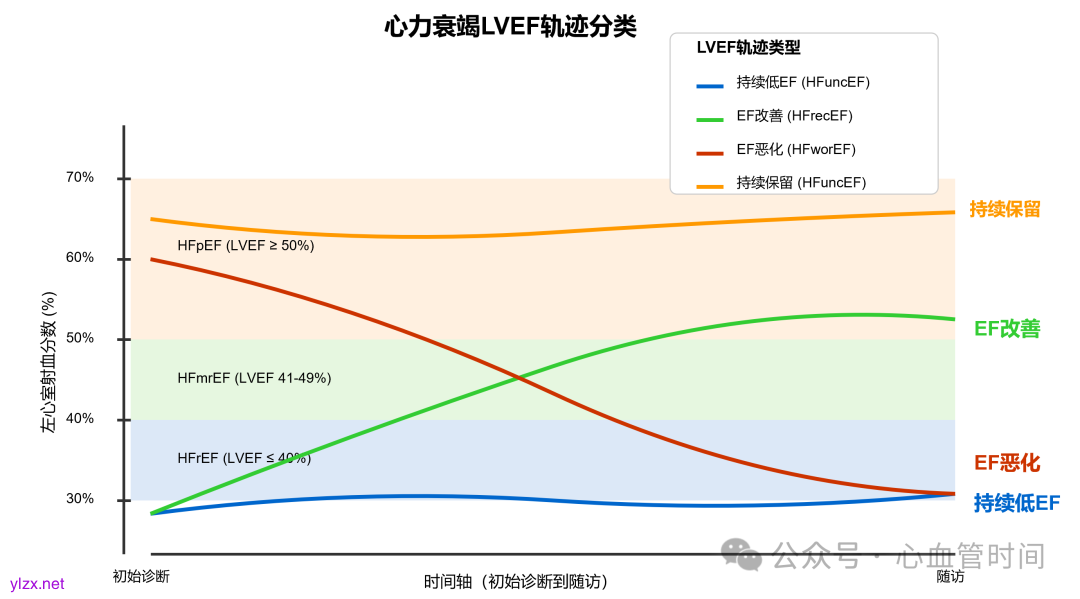

EF 数字只是诊室里的一张静态照片,而 EF 轨迹 才是一部长镜头纪录片。以前,传统心衰分类简单分为HFrEF、HFmrEF和HFpEF三类,但这种静态分类忽视了LVEF的变化轨迹:

-

LVEF持续减低(无改变)

-

LVEF恶化(从高到低)

-

LVEF改善(从低到高)

-

LVEF保持稳定(无论高低)

这种轨迹视角对治疗决策至关重要。一位58岁男性,三年前心梗后EF仅25%,经规范治疗后现EF已升至46%。虽按当前测量值归为HFmrEF,但他实际是"EF改善型心衰",其预后和治疗策略应区别于一直处于该水平的患者。千万别因为数字好看就急着停药,否则很可能反弹回去。贸然停用神经激素拮抗剂,可能导致EF再次恶化。

💡 记得有位患者,EF从28%升至45%后,自行停用了β受体阻滞剂和ACEI,三个月后EF降至32%伴症状加重。我们必须向患者强调:EF改善不等于可以停药。

超高射血分数的陷阱

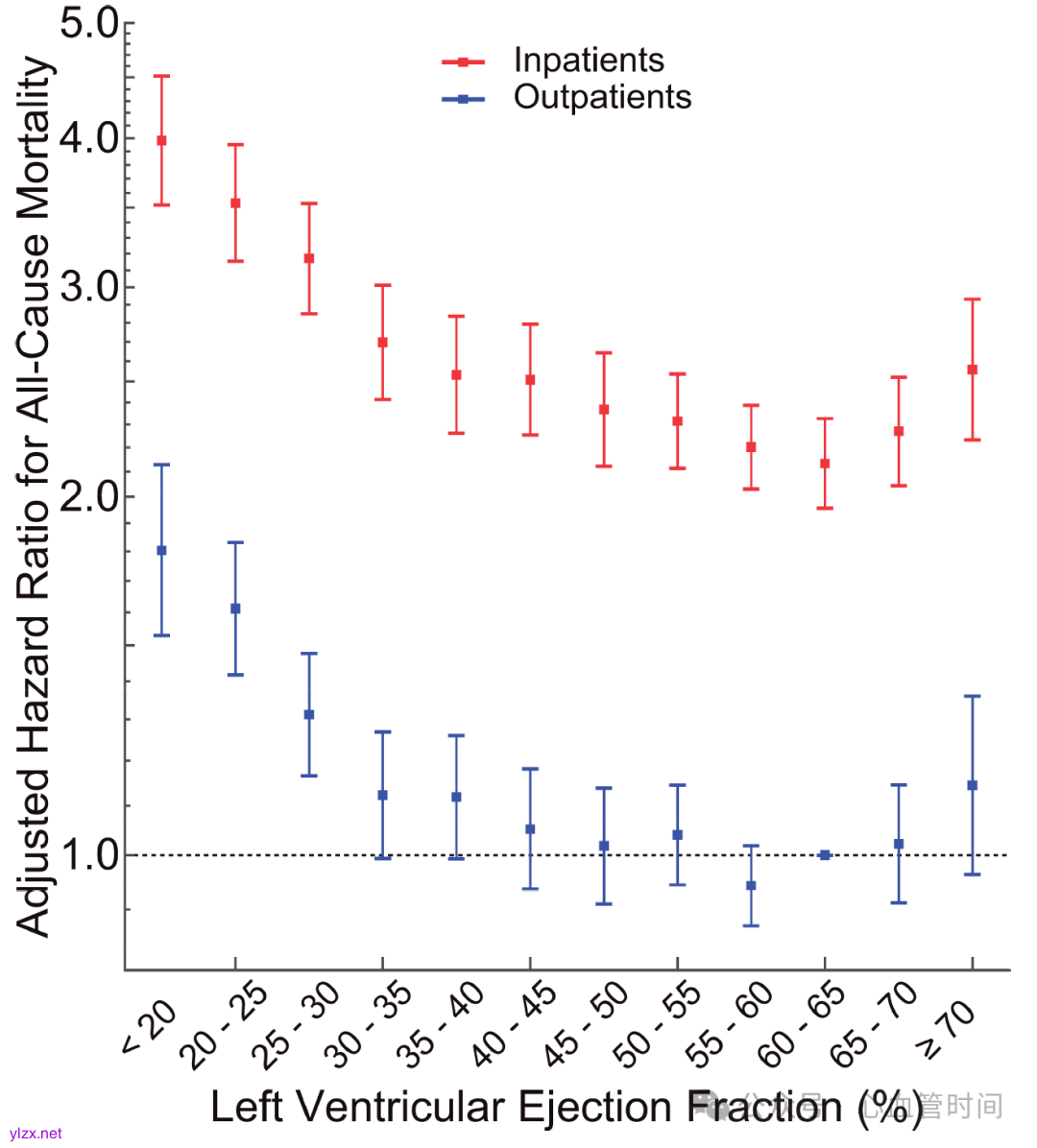

更让人意外的是,LVEF与预后呈U形关系:死亡风险在LVEF 60-65%处最低,更高或更低均会增加风险。这意味着那些"HFsnEF超正常射血分数"(EF%>65%)患者,预后可能不比正常EF好,甚至可能更差。

在日本全国心力衰竭住院患者登记研究中,17%的患者被归类为HFsnEF,28%被归类为心力衰竭伴正常射血分数(HFnEF)。

研究显示,这些超高EF患者多为女性、年龄较大、利钠肽较低、左心室较小。他们可能存在特殊病理状态,如淀粉样变性或肥厚型心肌病。

一位老年女性,主诉活动后气促,LVEF高达75%,后续核磁显示心室壁厚16mm,延迟强化提示淀粉样变病变。高EF不代表没事,有时反而是警讯。

图:LVEF超高的患者,死亡率反而上升

药物治疗,不再死盯切点

传统心衰治疗严格按LVEF分类:<40%用RASI、β阻滞剂、MRA;>50%则主要控制症状。但最新证据表明,治疗效果与LVEF的关系更为复杂:

-

β阻滞剂:LVEF≤30%时死亡风险降低43%,LVEF 41-50%仅降低17%

-

ACEI/ARB:主要在LVEF≤40%患者中获益

-

ARNI:效果随LVEF升高而减弱

但SGLT2i(达格列净、恩格列净)却是个例外,整个EF范围都有效!从DAPA-HF到DELIVER的结果都支持这点。EMPEROR-Reduced、DAPA-HF(LVEF<40%)和EMPEROR-Preserved、DELIVER(LVEF>40%)试验一致显示获益。

非甾体MRA非奈利酮在FINEARTS-HF研究中也展现了跨越LVEF谱系的疗效,虽然LVEF较低患者获益更明显,但整个范围均有改善。

这些发现使心衰治疗更加灵活。对新诊断心衰患者,可考虑先启动SGLT2i和利尿剂(如有充血),随后根据LVEF结果和轨迹调整其他药物。

对心衰的新思路

基于最新认识,心衰管理应更个体化:

-

新诊断心衰患者:如果症状明确,NT-proBNP升高,不用非等EF结果,先上SGLT2i和利尿剂(如有充血)控制症状,等超声结果出来再调整。

-

LVEF轨迹观察:定期评估LVEF变化,记录轨迹而非单一数值

-

治疗调整策略:

-

持续低LVEF:优化四联药物治疗(ARNI/ACEI/ARB + β阻滞剂 + MRA + SGLT2i)

-

LVEF恶化:评估原发疾病进展,考虑额外治疗(如设备治疗)

-

LVEF改善:维持现有治疗,避免因数值改善而停药

-

各类型:SGLT2i几乎适用于所有情况

-

器械治疗决策:应在药物治疗稳定后(通常3个月)评估,以确保LVEF稳定

对关键治疗决策(如植入ICD或CRT),建议采用多种方法评估LVEF,必要时考虑核磁验证,避免因单一测量误差导致不当治疗。

💡 临床工作中,我习惯在病历里画一条LVEF变化曲线,比单纯记录数值更直观,也更能指导治疗调整。看到患者从28%升至42%的轨迹,比单纯看到"现在42%"能提供更丰富的信息。

写在最后

LVEF更像是观察心脏的一个窗口,而非全景图。未来研究方向应更多关注心肌组织状态、纤维化程度、能量代谢等深层特征。AI技术现在发展的很好,以后在超声和核磁中的应用也许能帮我们更准确识别心肌损伤模式。

总之,不要再将LVEF视为静态的切点,而应将其作为动态变化的参数。每个心衰患者都有自己独特的病程和轨迹,需要量身定制的管理策略。