心衰的器械治疗:CRT——心脏再同步治疗(24年指南)

时间:2025-04-21 12:08:33 热度:37.1℃ 作者:网络

在心力衰竭治疗的进化史上,心脏再同步化治疗(Cardiac Resynchronization Therapy, CRT)的出现是一个里程碑式的进展。随着指南的不断更新,CRT的适应证和技术选择也有了新的发展。我们根据24年心衰指南,为大家梳理CRT的原理和临床应用。

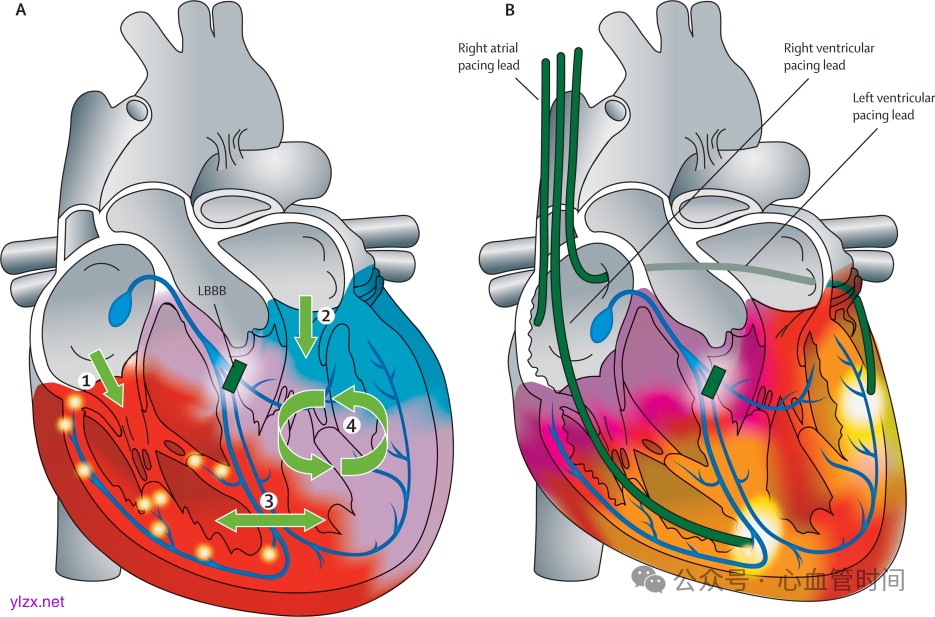

什么是心脏失同步状态?

心脏失同步状态指心脏各部分收缩不协调,导致心脏整体功能障碍。主要表现为:

-

电活动失同步:心室内传导延迟(如左束支传导阻滞LBBB)导致心脏的电激动序列异常,使左、右心室或左心室不同区域的电激动时间存在显著差异

-

机械收缩失同步:由于电活动失同步,导致心肌收缩时序紊乱,表现为:

-

心室间失同步:左、右心室收缩时间不一致

-

心室内失同步:左心室内不同区域收缩时间不一致

-

房室失同步:心房收缩与心室充盈配合不当

-

形态学表现:QRS波时限延长(通常≥120ms),最典型为左束支传导阻滞型QRS

这种失同步状态会通过多种机制加重心力衰竭:泵血效率下降、二尖瓣反流加重、心肌能量消耗增加以及不良心室重构。长期存在的心脏失同步会形成恶性循环:心肌损伤→传导延迟→电-机械失同步→心功能下降→进一步心肌损伤→更严重的失同步。

CRT的基本原理与分型

CRT通过植入特殊起搏装置,改善心力衰竭患者的心功能和预后。其主要作用机制包括:

-

恢复电-机械同步:重建接近正常的心室激动顺序,协调左、右心室的收缩

-

改善泵血效率:同步化的心室收缩增强了心肌收缩力,提高心输出量

-

逆转心肌重构:促进有利的心室重构,减小心室容积,改善心脏形态

-

降低二尖瓣反流:通过协调乳头肌功能,减轻二尖瓣关闭不全

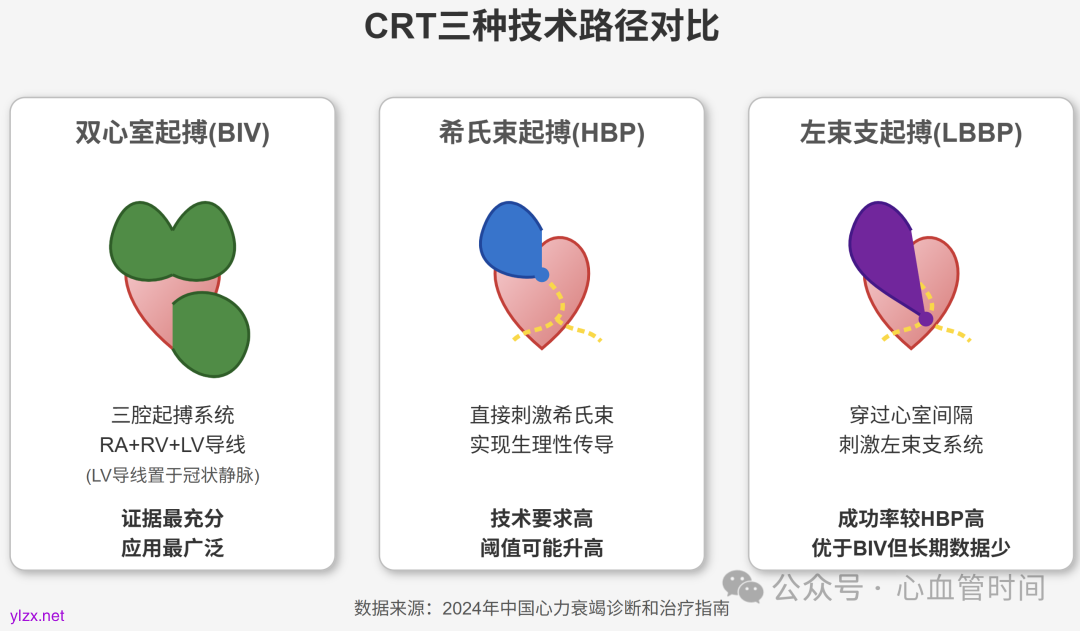

目前CRT主要有以下技术类型:

-

**双心室起搏(Biventricular pacing, BIV)**:通过右心房、右心室和左心室导线(通过冠状静脉放置)进行三腔起搏,这是最传统也是证据最充分的CRT方式

-

**传导系统起搏(Conduction system pacing, CSP)**:包括:

-

**希氏束起搏(His bundle pacing, HBP)**:通过直接刺激希氏束,实现更生理性的心室激动

-

**左束支起搏(Left bundle branch pacing, LBBP)**:通过穿过心室间隔直接刺激左束支,实现近似生理性的左心室激动

-

-

双间隔起搏联合冠状静脉起搏:新近提出的复合起搏方式,针对上述方法效果不佳的患者

💡 笔者提示

在临床实践中,选择CRT的技术路径时,需考虑医院的技术条件和术者经验。CSP技术虽然理论上比BIV更生理,但操作难度较大,成功率差异也较大,对于缺乏CSP经验的中心,BIV仍是首选。

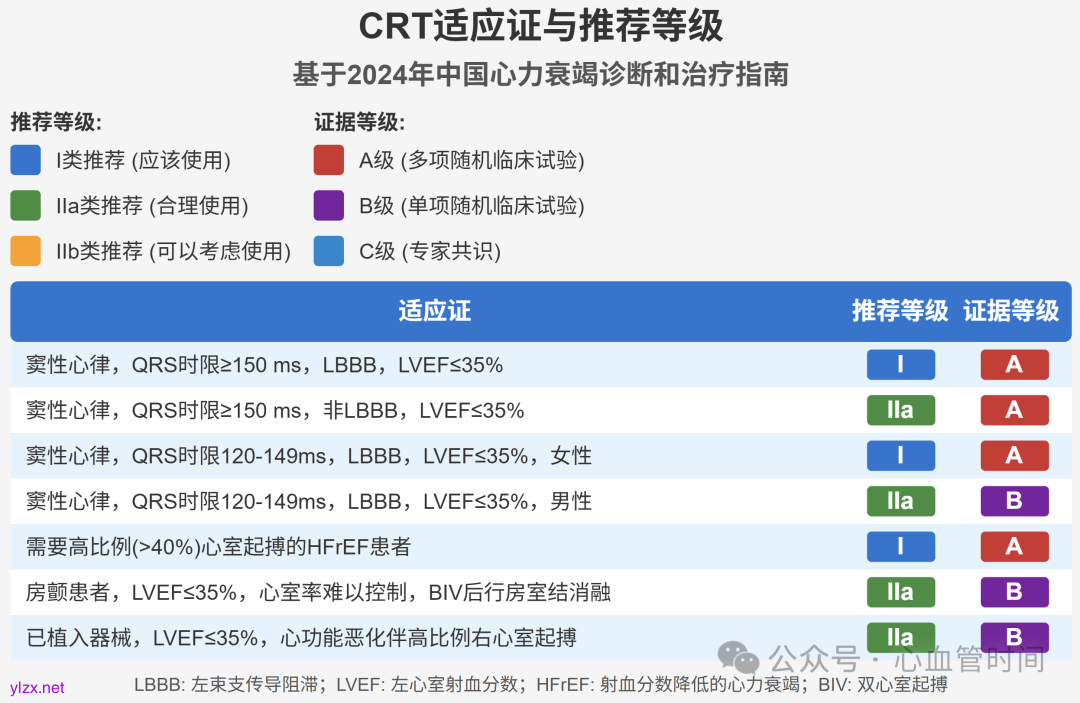

CRT的适应证

根据2024年中国心力衰竭诊断和治疗指南,以下患者应考虑CRT:

1. 窦性心律患者

-

**I类推荐(A级证据)**:窦性心律,QRS时限≥150 ms,左束支传导阻滞(LBBB),LVEF≤35%的症状性心衰患者

-

**IIa类推荐(A级证据)**:窦性心律,QRS时限≥150 ms,非LBBB,LVEF≤35%的症状性心衰患者

-

**I类推荐(A级证据)**:窦性心律,QRS时限120-149 ms,LBBB,LVEF≤35%的症状性女性心衰患者

-

**IIa类推荐(B级证据)**:窦性心律,QRS时限120-149 ms,LBBB,LVEF≤35%的症状性男性心衰患者

-

**IIb类推荐(B级证据)**:窦性心律,QRS时限130-<150 ms,非LBBB,LVEF≤35%的症状性心衰患者

2. 高比例心室起搏患者

-

**I类推荐(A级证据)**:需要高比例(>40%)心室起搏的HFrEF患者

3. 房颤患者

-

**IIa类推荐(B级证据)**:对于LVEF≤35%的房颤患者,如果心室率难以控制,可于BIV后行房室结消融

4. 现有装置升级

-

**IIa类推荐(B级证据)**:已植入起搏器或ICD,LVEF≤35%的HFrEF患者,心功能恶化伴高比例(>40%)右心室起搏,可考虑升级到BIV

💡 笔者提示

实际工作中,一些患者虽然"数字上"符合CRT标准,但效果却不尽如人意。个人经验是,QRS时限越宽(尤其>180ms)、基线LVEF越低(但不低于20%)、心功能越差(NYHA III-IV级)的LBBB患者,从CRT获益的可能性越大。另外,非缺血性心肌病患者比缺血性心肌病患者获益更明显。

CRT的技术选择

指南指出,BIV和CSP并不是两种矛盾的CRT方法,二者各具优势、互为补充。具体选择建议如下:

1. BIV作为首选

-

**I类推荐(A级证据)**:BIV可考虑作为纠正心脏失同步患者的首选方法

2. CSP的适当应用

-

**IIa类推荐(B级证据)**:有经验的中心,成功纠正LBBB的HBP可考虑作为纠正心衰伴LBBB患者的首选方法

-

**IIb类推荐(C级证据)**:CSP可考虑应用于心衰伴宽QRS的非LBBB患者

3. 方法切换

-

**I类推荐(C级证据)**:当首选CRT方法失败或纠正心脏不同步效果不佳(QRS时限≥130 ms)时,应考虑尝试其他方法以提高CRT效果。如果BIV和CSP疗效均不满意,双间隔起搏联合冠状静脉起搏进行CRT的方法,有可能进一步提高疗效

BIV目前仍是临床证据最充分的CRT方式,但CSP尤其是LBBP近年来发展迅速。研究显示,CSP在缩短QRS时程、改善心脏电学不同步方面在部分患者中优于BIV,但这些研究大多是观察性的,缺乏电极安全性的长期随访数据。

CRT与ICD的结合

对于符合CRT和ICD指征的患者,应考虑植入CRT-D(心脏再同步治疗除颤器)。这类患者主要包括:

-

缺血性心脏病患者,心肌梗死后至少40天及血运重建后至少90天,优化药物治疗至少3个月后仍为LVEF≤35%,NYHA心功能II或III级

-

非缺血性心衰患者,优化药物治疗至少3个月,预期生存期>1年,LVEF≤35%,NYHA心功能II或III级

-

先前发生过血流动力学不稳定的室性心律失常的患者

💡 笔者提示

在选择CRT-D还是CRT-P(不带除颤功能)时,除了指南推荐外,实际临床中还需考虑患者年龄、预期寿命、经济因素等。对于75岁以上高龄患者,特别是非缺血性心肌病,可能CRT-P已足够,因为这部分患者心源性猝死风险相对较低,更多死于心衰恶化。此外,近年来远程监测技术的应用也为CRT患者的后续管理提供了便利,建议有条件的患者尽量选择带远程监测功能的设备。

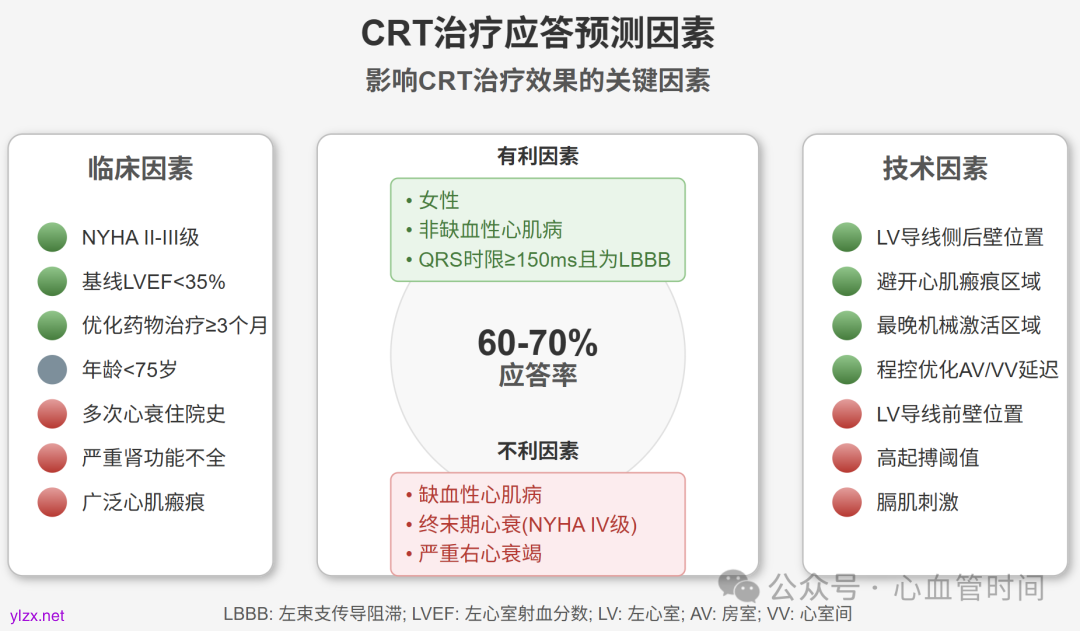

CRT的疗效与优化

尽管CRT理论上能显著改善心衰患者预后,但实际临床中约30%-40%的患者无法从CRT获益(称为"无应答")。提高CRT应答率的策略包括:

1. 术前优化

-

充分的药物优化治疗(至少3个月)

-

慎重选择患者,尤其对非LBBB患者

-

评估冠状静脉解剖

2. 术中优化

-

精确定位左心室导线,避开瘢痕区域

-

对于CSP,确保成功捕获传导系统

-

优化起搏参数,包括房室延迟和室间延迟

3. 术后随访与调整

-

定期随访评估CRT效果

-

药物治疗与器械治疗的协同优化

-

对无应答患者考虑更改CRT方式

特殊人群的CRT考量

1. 老年患者

-

老年患者(≥75岁)同样能从CRT获益,但需考虑手术耐受性

-

合并症更多,并发症风险可能增加

-

优先考虑简化的手术方案和装置选择

2. 右心室起搏依赖患者

-

长期右心室起搏可导致心功能下降

-

对于右心室起搏依赖高比例(>40%)且LVEF下降的患者,升级为CRT可改善预后

-

对于新诊断需要高比例心室起搏的患者,可直接选择CRT而非常规起搏器

总结

CRT已成为HFrEF患者综合治疗体系中不可或缺的一部分,尤其对于伴有电-机械失同步的患者。通过纠正心脏失同步状态,CRT能改善心衰患者的泵血功能,逆转心室重构。在选择CRT技术时,应根据患者具体情况、医院技术条件和术者经验进行个体化决策。无论选择何种CRT技术,都应与优化的药物治疗相结合,并进行规范化的术后管理和随访,才能最大限度地改善患者预后和生活质量。