冠脉介入PCI手术的手术指征和风险评估(25年指南版)

时间:2025-06-19 12:09:39 热度:37.1℃ 作者:网络

哪些患者适合做PCI手术?手术风险怎么评估?2025年中国PCI指南为我们提供了更加精准的标准。今天我们根据指南系统进行分享,结合最新研究和临床经验,为大家进行梳理。

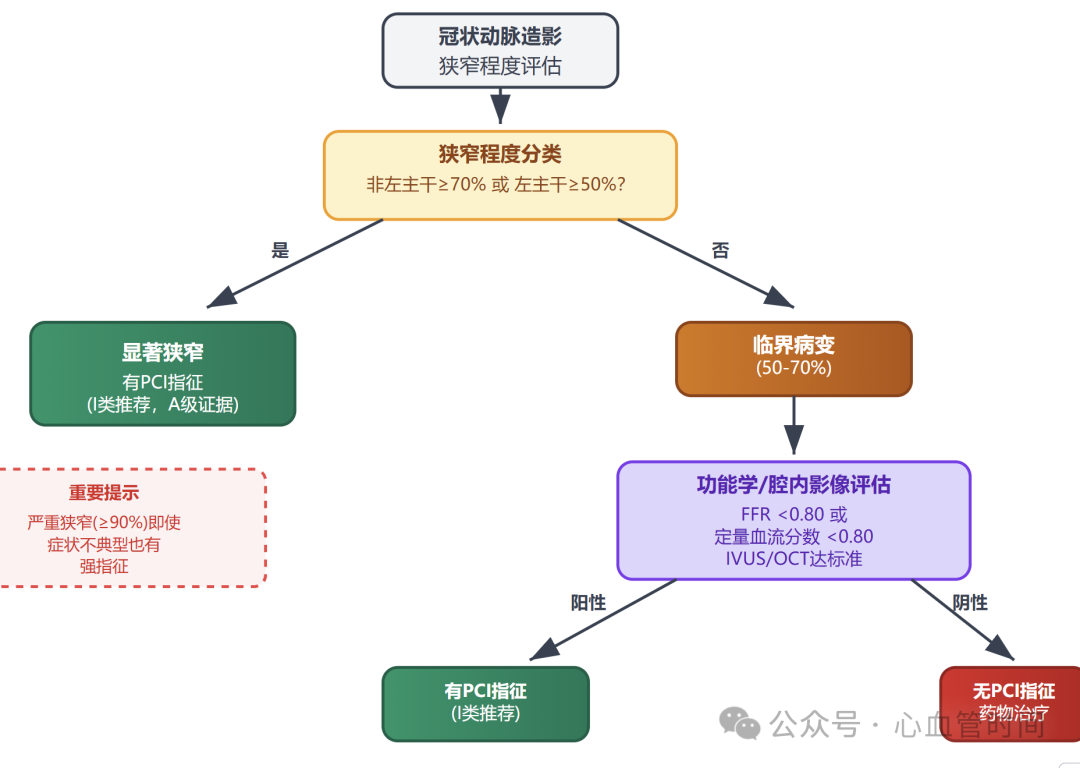

冠状动脉病变严重程度和PCI指征

基本判断标准

对于有典型心绞痛症状的稳定性冠心病(SCAD)患者,虽可采用无创冠状动脉影像学检查进行筛查,但冠状动脉造影依然是确定冠状动脉病变及其狭窄程度的通用标准。国际上通常将目测非左主干冠状动脉狭窄≥70%,左主干狭窄≥50%定义为显著狭窄。

在我国,PCI的临床指征包括:心肌缺血症状典型的显著狭窄(非左主干>70%和(或)左主干>50%)以及心肌缺血症状不典型的严重狭窄(非左主干≥90%)病变(Ⅰ,C-EO)。

值得注意的是,**新一代药物洗脱支架较药物治疗能够提高患者5年生存率25%~35%**,这一结论得到了多项荟萃分析的证实。

临界病变的评估

根据临床实践经验,将50%~70%的中度狭窄视为非左主干临界病变,一般无PCI指征(Ⅰ,C-EO),但若有负荷试验心肌缺血的证据,或达到冠状动脉功能学或腔内影像学检查相应的标准,便有PCI指征(Ⅰ,A)。

功能学评估

冠状动脉功能学评估常用技术包括血流储备分数(FFR)和定量血流分数,前者需在冠状动脉造影下进行,通过使用腺苷等药物充分扩张微血管后,使用压力导丝测量狭窄病变近、远端压差进而获得;而定量血流分数是通过对冠状动脉造影定量分析测得,两者分界值均为0.80,即测值<0.80时方有PCI指征。

FAME研究系列奠定了FFR指导PCI的重要地位。FAME-2研究显示,FFR指导的PCI较单纯药物治疗能显著降低心肌梗死和紧急血运重建的风险。徐波教授领导的FAVOR III China研究证实了定量血流分数指导冠状动脉介入治疗的有效性,2年随访结果显示能显著降低主要不良心血管事件发生率,为中国患者提供了本土化的循证证据。

腔内影像学检查

冠状动脉腔内影像学检查主要包括血管内超声(IVUS)和光学相干断层成像(OCT),在管腔直径<3.0、3.0~3.5和>3.5mm的血管中,最小管腔面积(MLA)分别<2.4、2.7和3.6mm²。对于左主干,MLA<6.0mm²,其中亚洲患者该值<4.8mm²与功能学缺血相关,此时考虑有PCI指征。

最新的IVUS-ACS研究显示,急性冠脉综合征患者运用IVUS指导PCI得到的支架MLA更大,能改善患者1年预后,主要得益于降低靶血管AMI和紧急血运重建发生率。

💡 笔者提示

临床中遇到临界病变时,我的经验是:宁可多做一次功能学评估,也不要凭"感觉"放支架。曾经遇到一个患者,造影显示60%狭窄,FFR为0.85,我们选择了药物治疗,随访一年患者症状明显改善。如果当时直接放了支架,可能就是过度治疗了。

复杂病变与风险评估

冠状动脉病变复杂程度影响PCI的风险、成功率和预后,其与病变解剖特征有关。冠状动脉开口、分叉、成角、迂曲、严重钙化、长段(>20mm)弥漫、血栓性、小血管、慢性完全闭塞(CTO)和左主干病变均增加风险,需进行风险评估,以确定血运重建策略。

主要风险评分系统

指南详细介绍了五个主要评分系统:

1. SYNTAX评分

是依据11项冠状动脉造影显示的病变复杂程度即解剖特点,评价PCI或CABG术后≥1年风险的评分方法。临床主要用于冠状动脉左主干和(或)多支病变患者选择PCI或CABG时参考,是PCI介入医师最常用的风险评分。

SYNTAX研究是PCI领域的里程碑研究,首次系统比较了PCI与CABG在左主干和多支病变中的应用,建立的SYNTAX评分系统成为指导血运重建策略选择的重要工具。

2. SYNTAX Ⅱ评分

其在SYNTAX评分基础上,新增了6项临床指标(年龄、肌酐清除率、左心室功能、性别、是否合并慢性阻塞性肺疾病和周围血管病),只用于预测远期死亡率。

3. STS评分

为(美国)胸外科医师协会的评分系统,本评分从患者基本情况、手术复杂程度、术后预后等3个方面,评估患者在CABG术后住院期间和30d的死亡风险。

4. EuroSCORE Ⅱ评分

为欧洲心脏手术风险评估系统Ⅱ,本评分基于18项临床指标建立,局限于评估CABG术后住院期间和30d的死亡风险。

5. NERS Ⅱ评分(中国)

对于无保护左主干病变患者,中国的NERS Ⅱ评分联合了临床指标和冠状动脉病变解剖学特征,可预测主要不良心脏事件发生率,结果优于SYNTAX评分,>19分是主要不良心脏事件和支架内血栓的独立预测因素。

💡 笔者提示

很多同事只会机械地计算分数,却不理解其临床意义。SYNTAX评分主要看解剖复杂度,而SYNTAX Ⅱ则要考虑患者整体状况。对于中国患者的左主干病变,我们更倾向于使用NERS Ⅱ评分,因为它更符合我们的人群特征。

稳定性冠心病的策略思考

ISCHEMIA研究为稳定性冠心病的治疗提供了重要启示。虽然该研究显示稳定性冠心病患者早期血运重建在降低死亡和心肌梗死方面未优于保守治疗,但提示对于高症状负荷患者,PCI在改善生活质量方面仍有重要价值。这提醒我们在制定治疗策略时要充分考虑患者的症状严重程度和生活质量需求。

临床实际工作中,强化药物治疗后仍有缺血症状并存在大范围心肌缺血的患者,特别是左主干合并严重3支冠状动脉狭窄或CTO病变并发缺血性心力衰竭者,有冠状动脉造影和血运重建的强指征(Ⅰ,C-EO)。

抗栓治疗的循证基础

我国的BRIGHT-4研究入选6016例STEMI患者,证实了比伐芦定延长3h方案既能降低出血风险,又不增加支架内血栓风险。研究显示比伐芦定较普通肝素使30d全因死亡和主要出血的复合终点事件发生率降低了31%,为中国患者提供了重要的本土化证据。

质量控制体系

指南明确要求:对于开展PCI的中心,应建立质量控制体系(Ⅰ,C-EO)。内容包括:

-

介入医师规范培训、准入和质量监督制度

-

定期分析本中心所有术者的PCI患者结局数据,评价质量

-

引入规范和风险管控机制即"心脏团队"会诊机制

-

对于复杂、高危病变和危重患者PCI及严重并发症和死亡病例,接受区域质量控制专家组随机抽查和讨论

2024年JACC发表的一项多中心研究显示,建立完善质量控制体系的医院,其PCI术后30天主要不良心血管事件发生率较对照组降低23%,进一步证实了质量控制的重要性。

总结

PCI指征和风险评估是一个系统工程,需要我们严格按照指南标准,结合最新循证医学证据,制定个体化的治疗方案。关键是要做到:指征明确、评估全面、操作规范、随访到位。随着SYNTAX、FAME、FAVOR III China、ISCHEMIA、BRIGHT-4等重要研究的发表,我们对PCI的认识越来越深入,治疗策略也越来越精准。只有这样,我们才能为患者提供最安全、最有效的治疗。