非ST段抬高型急性冠脉综合征治疗策略(25年PCI指南)

时间:2025-06-25 12:09:12 热度:37.1℃ 作者:网络

非ST段抬高型急性冠脉综合征(NSTE-ACS)是急性冠脉综合征的重要组成部分。与STEMI不同,NSTE-ACS患者的治疗时机窗相对宽裕,这为我们制定个体化的治疗策略提供了更大的空间。然而,正是这种"时间上的优势",使得如何准确判断患者的缺血风险、选择最佳的干预时机和治疗策略,成为临床医生面临的重要挑战。

危险分层:决策基石

GRACE评分系统的临床应用

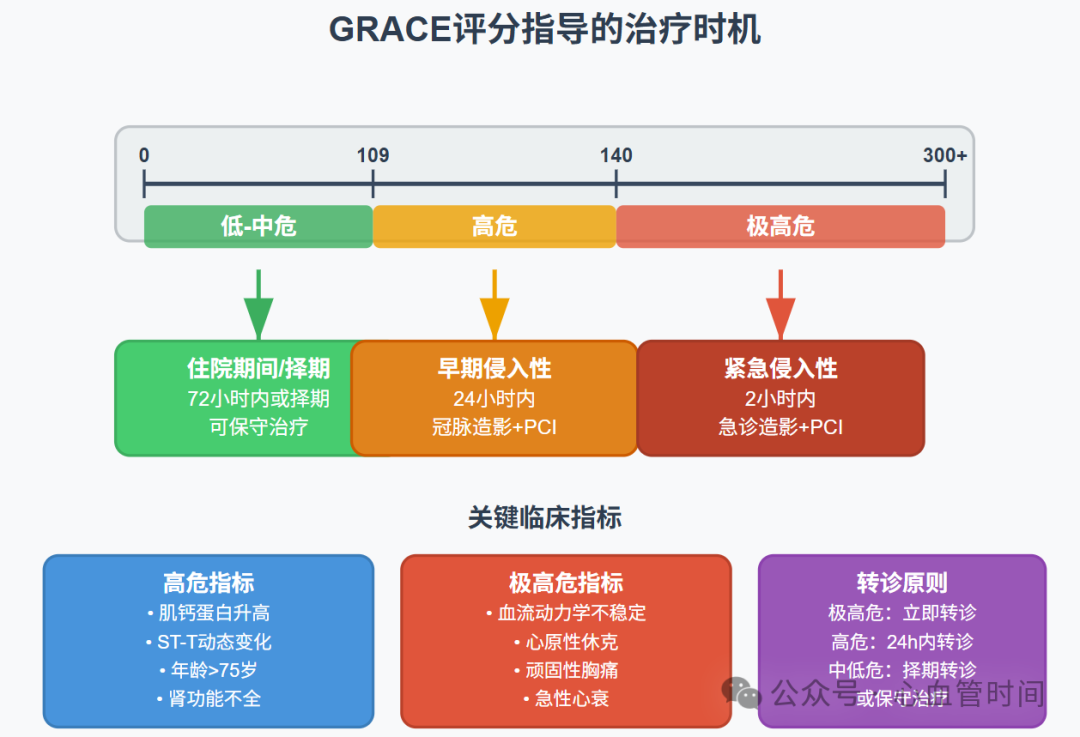

GRACE(全球急性冠状动脉事件注册研究)评分作为国际公认的风险评估工具,已成为NSTE-ACS患者危险分层的金标准。该评分系统将患者分为极高危、高危和非高危三个层次,为后续的治疗时机选择提供了明确的指导。

极高危患者包括血流动力学不稳定或心原性休克患者、药物治疗难以控制的顽固性胸痛患者、危及生命的心律失常或心脏停搏患者、心肌梗死机械性并发症患者,以及急性心力衰竭和心电图显示心肌梗死的ST-T动态演变的患者。这类患者需要紧急(2小时内)行冠状动脉造影和血运重建。

高危患者主要包括肌钙蛋白异常升高、心电图有ST-T动态演变(有或无症状)、以及GRACE风险评分>140分的患者。对于这类患者,推荐早期(24小时内)或住院期间行冠状动脉造影和血运重建。

非高危患者则包括糖尿病或肾功能减低(eGFR<60 ml·min⁻¹·1.73 m⁻²)、LVEF<40%或慢性心力衰竭、急性心肌梗死后心绞痛或既往PCI/CABG治疗史,以及109分<GRACE风险评分<140分或无创负荷试验时出现心绞痛症状或缺血性心电图改变的患者。这类患者可安排住院期间或择期行冠状动脉造影和血运重建。

💡 笔者提示

GRACE评分的计算和应用需要注意几个要点:首先,评分应基于入院时的首次检验结果,而非后续复查数据;其次,对于边界值患者(如评分在138-142分之间),建议结合患者的整体临床表现进行综合判断;最后,高敏肌钙蛋白的动态变化比单次数值更有意义,建议结合临床症状和心电图变化进行综合评估。

生物标志物动态监测

高敏肌钙蛋白的检测和解读是NSTE-ACS诊断和危险分层的关键环节。应及时检测高敏肌钙蛋白,并在60分钟内获取检测结果以早期诊断。根据2次(即刻和1-2小时)高敏肌钙蛋白检测结果,可以快速诊断或排除NSTEMI。

NSTEMI一旦确诊,应对患者进行危险分层,并根据危险分层结果制定相应的治疗策略。这种基于生物标志物动态变化的风险评估方法,相比传统的静态评估更能反映患者的真实缺血状态。

血运重建策略选择

早期侵入性策略的优势与时机

对于极高危和高危NSTE-ACS患者,早期侵入性策略已被证实能够显著改善患者预后。极高危患者需要在2小时内完成冠状动脉造影和血运重建,这一时间窗的严格控制对于挽救心肌、改善预后至关重要。

高危患者虽然时间窗相对宽松(24小时内),但也应尽早实施干预。多项大型随机对照试验表明,早期侵入性策略较保守策略能够显著降低主要不良心血管事件的发生率,特别是在降低心肌梗死复发和急性心力衰竭方面效果显著。

PCI与CABG如何选择?

血运重建策略的选择应根据患者临床情况、合并症、冠状动脉病变严重程度(如SYNTAX评分)及其风险评估结果,优选PCI或CABG,以保证患者安全为原则。

对于涉及左主干或复杂多支病变的患者,需要心脏团队的多学科会诊,综合考虑患者的手术风险、预期寿命、生活质量等因素。SYNTAX评分作为重要的解剖学评估工具,为这一决策提供了客观依据。通常而言,SYNTAX评分≤22分的患者更适合PCI治疗,而评分>32分的患者则更倾向于选择CABG。

💡 笔者提示

SYNTAX评分虽然重要,但不应成为唯一标准。患者的年龄、合并症、肾功能状况、出血风险等因素同样需要纳入考量。特别是对于高龄患者,即使SYNTAX评分较高,如果手术风险过大,PCI仍可能是更好的选择。建议建立多学科团队,包括介入心脏病学专家、心脏外科医生、麻醉师等,共同制定个体化治疗方案。

直接PCI特殊考虑

对于心原性休克患者,直接PCI的策略需要特别关注。原则上不可对非梗死相关血管同次行PCI,但狭窄90%-<100%并影响冠状动脉供血(<TIMI 3级)致心肌严重缺血的病变例外。这一策略的制定基于大量临床研究证据,旨在避免围术期并发症的同时,最大化心肌挽救效果。

首诊于非PCI中心的患者,危险分层属于极高危者,建议立即转运至PCI中心行紧急PCI;高危者,建议发病24小时内转运至PCI中心行早期(<24小时)或住院期间PCI;非高危者,建议转运至PCI中心,住院期间或择期行PCI或CABG,或采用药物保守治疗。

保守治疗策略的适应证

并非所有NSTE-ACS患者都需要立即进行侵入性治疗。对于低危患者,特别是那些症状稳定、生物标志物阴性、心电图无明显缺血改变的患者,保守治疗结合优化的药物治疗往往能够取得良好效果。

这类患者的治疗重点应放在二级预防药物的规范应用,包括双联抗血小板治疗、他汀类药物、ACEI/ARB类药物、β受体阻滞剂等。同时需要密切监测临床症状变化,一旦出现病情恶化,应及时转为侵入性治疗策略。

转诊时机与路径优化

基层医院的识别与转诊

对于首诊于基层医院的NSTE-ACS患者,快速识别高危患者并及时转诊至有PCI条件的医院是改善预后的关键。基层医院应建立标准化的NSTE-ACS识别流程,重点关注胸痛症状特点、心电图改变、肌钙蛋白水平等关键指标。

高敏肌钙蛋白的快速检测在基层医院的推广应用,为早期诊断和危险分层提供了重要支撑。基于简化GRACE评分的风险评估工具,可以帮助基层医生快速识别需要紧急转诊的患者。

转诊决策

建立标准化的转诊决策流程,对于确保患者得到及时、恰当的治疗至关重要。极高危患者需要立即转诊,转诊过程中应确保生命体征稳定,必要时在转诊前给予临时的血流动力学支持。

高危患者的转诊虽然不如极高危患者紧急,但也应在诊断明确后尽快安排。转诊过程中需要充分的病情交接,包括发病时间、症状演变、已完成的检查结果等关键信息。

总结

NSTE-ACS的策略选择体现了现代精准医学的理念,通过科学的危险分层和个体化的治疗决策,我们能够为不同风险级别的患者提供最适宜的治疗方案。GRACE评分系统的应用、早期侵入性策略的实施、血运重建方式的选择,以及转诊路径的优化,构成了NSTE-ACS管理的完整体系。