清华大学冯雪/陈毅豪课题组《AHM》:首创透气智能隐形眼镜,无线监测角膜缺氧和眼表微环境失衡危机

时间:2025-08-09 12:29:56 热度:37.1℃ 作者:网络

在科幻电影中常出现的健康监测隐形眼镜,如今正从实验室走进现实。清华大学冯雪/陈毅豪课题组在《Advanced Healthcare Materials》发表颠覆性成果——全球首款可无线监测角膜缺氧及眼表微环境的智能隐形眼镜。这项受剪纸艺术启发的发明,为解决数亿隐形眼镜佩戴者的角膜健康风险提供了数字化方案。

角膜健康的“沉默杀手”

虽然人眼角膜只有~0.5毫米厚,却是人体最精密的组织之一[1]。由于没有血管供氧,角膜的大部分氧气供应来源于空气扩散[2],佩戴普通隐形眼镜后,角膜获氧量下降,长期缺氧将导致新生血管增生甚至失明[3]。更棘手的是,眼表微环境失衡(如泪膜不稳定、温度异常)常与角膜炎、干眼症等交织发生,而现有检测需要依赖医院专用设备,无法实时预警。

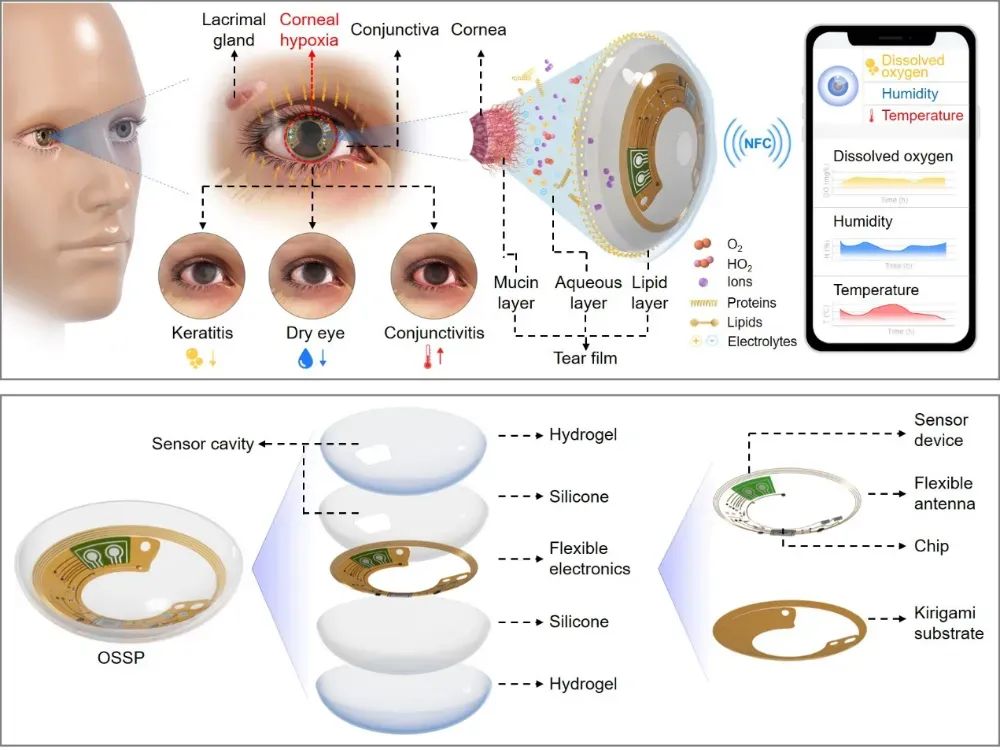

近期,清华大学冯雪/陈毅豪课题组在Advanced Healthcare Materials期刊发表了题为“Kirigami-Inspired Breathable Smart Contact Lens forWireless Monitoring of Corneal Hypoxia andMicroenvironment”的研究论文。该研究开发了一种受剪纸工艺启发的透气智能隐形眼镜(BSCL)(图1),提出了实现眼表关键指标(溶解氧、湿度和温度)无线多参数监测的创新性方法,为解决针对角膜缺氧和微环境失衡的重大眼健康问题,提供了首个数字化、可穿戴、多参数的原位监测工具。

图1 无线监测角膜缺氧和眼表微环境的透气智能隐形眼镜

三合一传感器的诞生

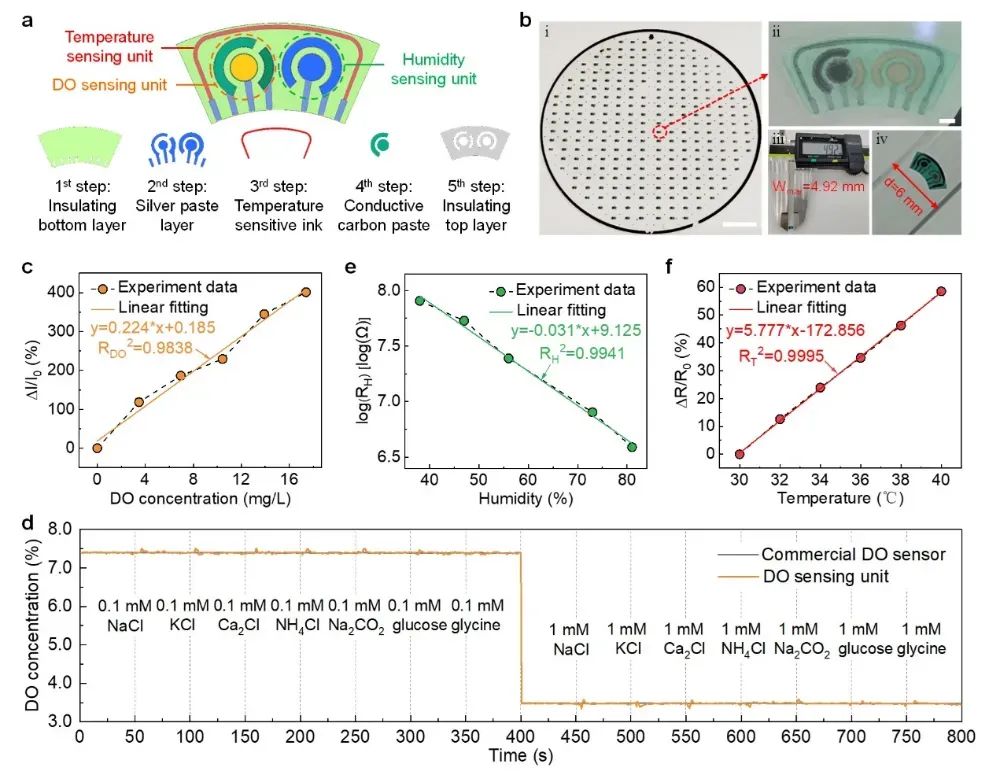

团队首创的多参数柔性传感器仅55微米厚(相当于头发丝直径),却集成三大功能:(1)金纳米颗粒-过氧化氢酶电极可精准捕捉泪液氧含量变化,实现抗泪液离子干扰(图2d);(2)叉指电极可测量泪液电阻变化,实现眼表湿度实时监测;(3)热敏墨水电阻可实时追踪眼表温度波动,实现精准温度检测。全丝网印刷工艺单次可制备264个器件,实现柔性传感器件批量生产(图2b-i)。

图2 柔性多参数传感器件的制造与表征

让硬电路学会“柔术”

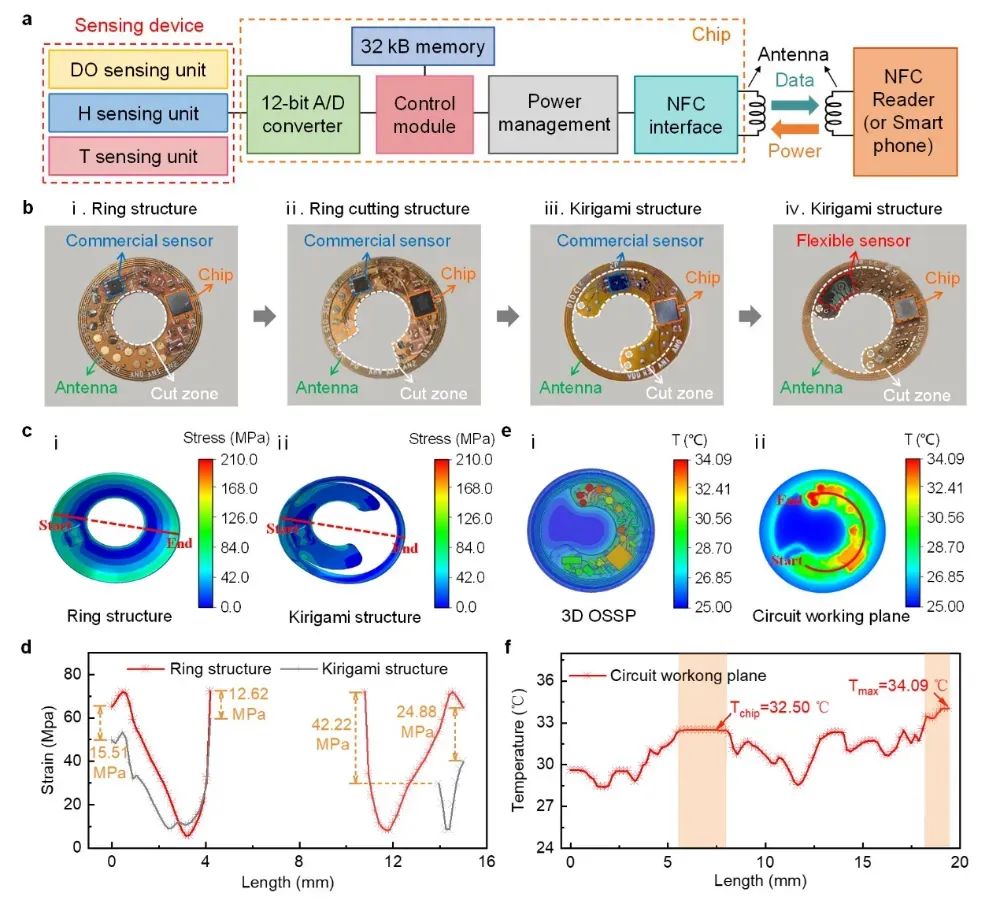

如何让含金属电路的设备舒适贴合曲面角膜?团队从中国传统剪纸获得灵感。图3中呈现了剪纸结构设计前后的对比:传统环形电路(图3c-i)弯曲时边缘应力高达24.88 MPa,而剪纸结构(图3c-ii)通过应力分散降至15.51 MPa。更巧妙的是,团队采用热预弯工艺,使用150℃模具使电路塑性变形为曲面,实现了结构化电路在不可展角膜表面的保形贴合,再注入硅胶封装,有效避免了硬芯片损伤柔软眼组织(图4a)。

图3 受剪纸工艺启发的智能隐形眼镜结构设计和力热仿真

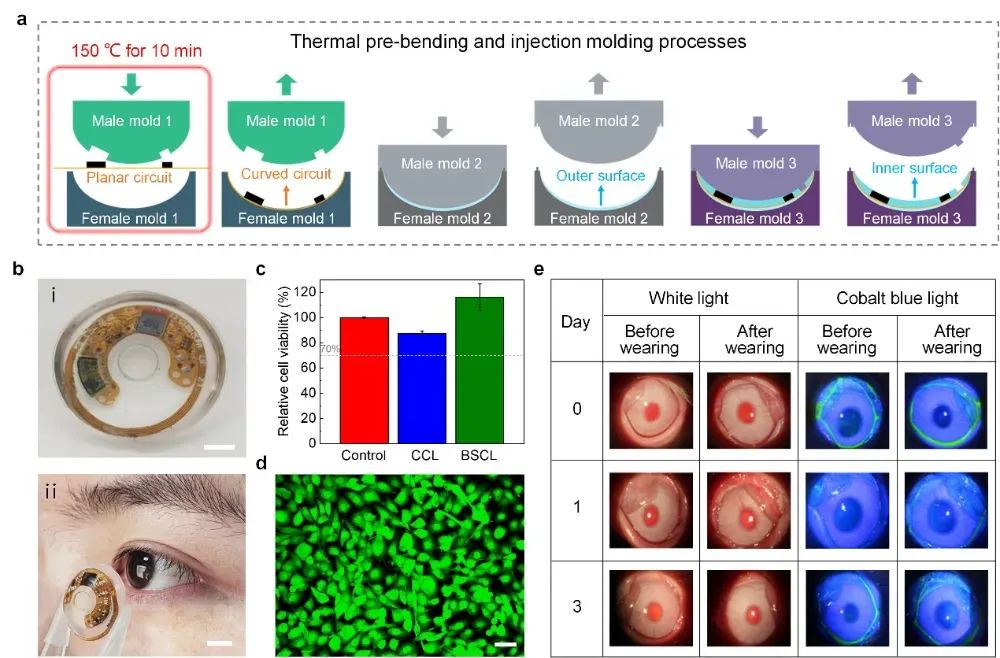

破解材料“矛盾体”

透氧性和含水量是隐形眼镜材料设计的矛盾体。团队创新采用硅胶/水凝胶双层封装结构:内层硅胶保障380 Barrers透氧率(超国标7倍),表面光聚合2μm水凝胶层锁住87.8%水分(图4b),同步实现了高含透氧和高含水量的平衡。兔眼佩戴实验显示(图4e),连续佩戴3天后未发现组织损伤,且细胞存活率高达116.2%(图4c-d),证实了双层封装结构的生物安全性。

图4智能隐形眼镜的透气、保形封装和生物相容性验证

比格犬眼中的健康密码

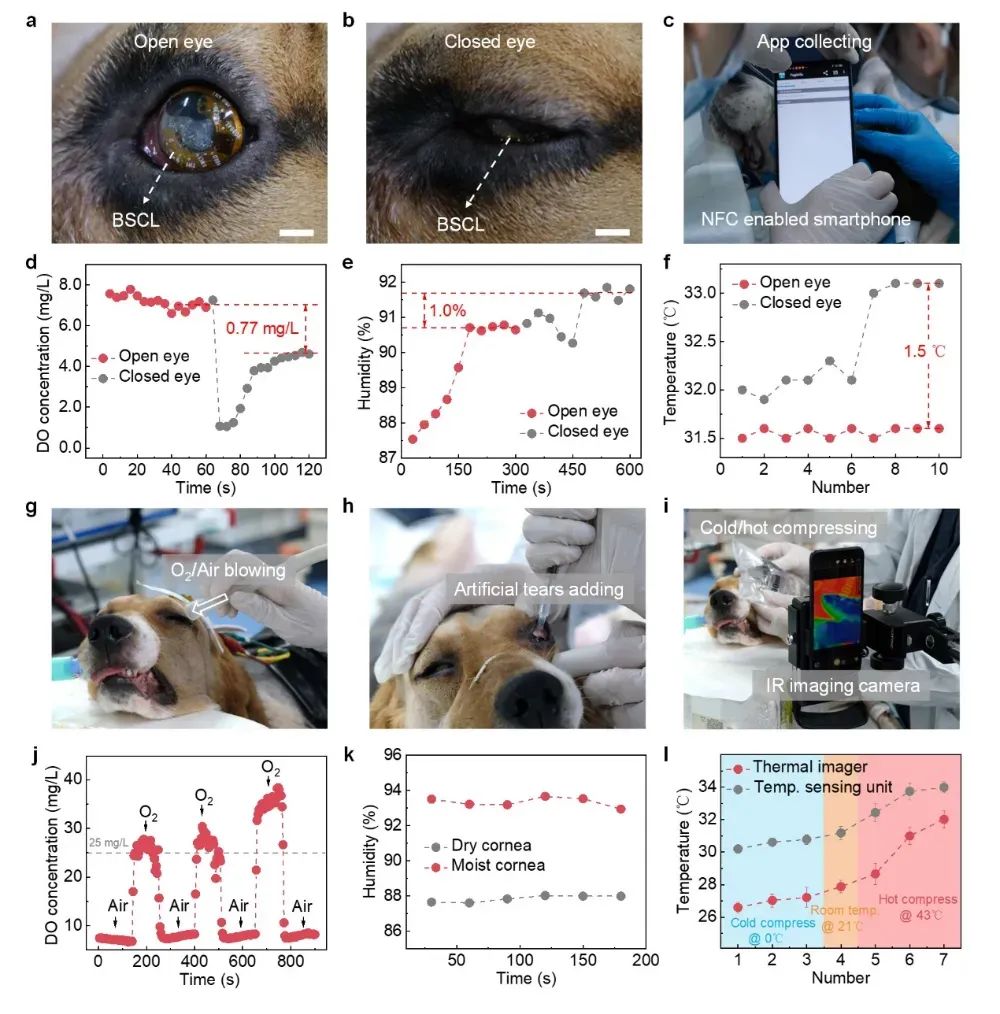

在活体动物实验中,佩戴BSCL的比格犬通过智能手机实现数据无线回传(图5c)。当眼睑闭合时,溶解氧浓度在5分钟内下降0.77 mg/L(图5d),证实大气供氧中断的影响;眼表湿度在5分钟后升高1%,表明眼睛具有湿度调节能力;而眼表温度因眼睑保温效应上升1.5℃(图5f)。更令人振奋的是,设备成功捕捉到吹氧干预导致的溶解氧骤升(7.4→25 mg/L,图5j),以及滴加人工泪液、冷热敷带来的湿度(图5k)和温度波动(图5l),表明BSCL具备无线、多参数、数字化眼部信息采集能力。

图5比格犬的智能隐形眼镜佩戴实验

总结

针对角膜缺氧和微环境失衡(影响全球数亿人眼健康,尤其是隐形眼镜佩戴者)这一重大问题,研究团队开发的透气智能隐形眼镜,通过实时监测关键眼健康指标(溶解氧、湿度、温度),能够及时地预防、诊断和管理角膜炎、干眼症、结膜炎等常见眼部疾病。研究团队表示,在智能隐形眼镜中集成药物缓释单元,构建“监测-诊断-治疗”闭环系统,随着人工智能诊治平台的接入,这项技术有望成为重症眼疾病患者的居家管理利器。

相关工作以“Kirigami-Inspired Breathable Smart Contact Lens forWireless Monitoring of Corneal Hypoxia andMicroenvironment”为题,发表在Advanced Healthcare Materials上。

参考文献:

[1] Ehlers, Niels, and Jesper Hjortdal. "Corneal thickness: measurement and implications." Experimental eye research 78.3 (2004): 543-548.

[2] Kim, Young Hyun, Meng C. Lin, and Clayton J. Radke. "Central-to-peripheral corneal edema during wear of embedded-component contact lenses." Contact Lens and Anterior Eye 45.1 (2022): 101443.

[3] Abdelfattah, Nizar Saleh, et al. "Clinical correlates of common corneal neovascular diseases: a literature review." International journal of ophthalmology 8.1 (2015): 182.

原文链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.202402148