基础病例 | 腺泡状横纹肌肉瘤一例

时间:2025-08-14 12:12:14 热度:37.1℃ 作者:网络

一般资料

病史:

患者16岁女性,发现左手肿物伴疼痛1+年,加重4月。1+年前发现左手肿物,伴疼痛,疼痛呈间隙性胀痛,无红肿,无发热、寒战,无窦道、流液等不适,当时未予处理,4月前后发现包块呈进行性增大,伴疼痛加重,腕关节及掌指关节曲屈活动无受限。

查体:左手皮肤完整无破溃,局部皮温不高,左手掌尺侧见约6cmX7cm大小肿物,局部压痛,质中,活动度欠佳,左腕关节及掌指关节屈曲活动无受限,远端血运、感觉及动度正常。

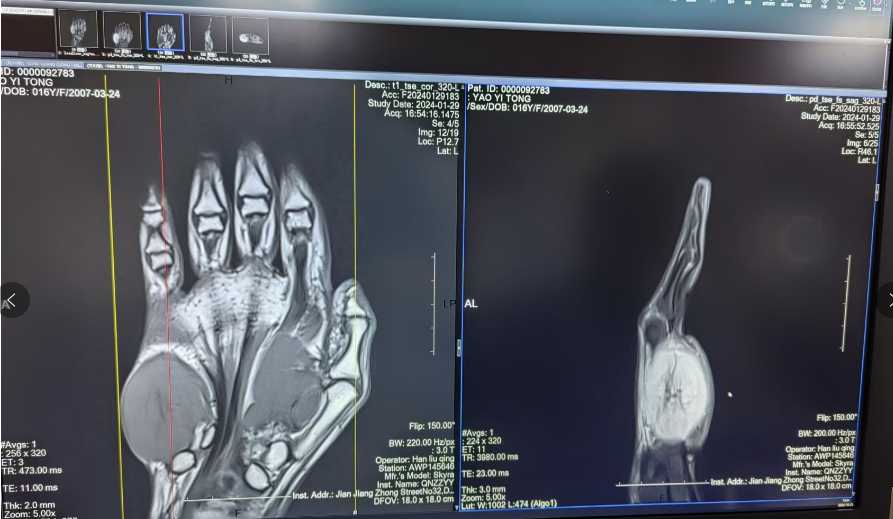

影像学CT检查:

图1:左手尺侧见一肿物,边界清晰、均质。

大体所见:

灰白色已剖不整形肿物一个,体积:4.5cm×3.5cm×3cm,表面光滑,切面灰白色实性,质中。

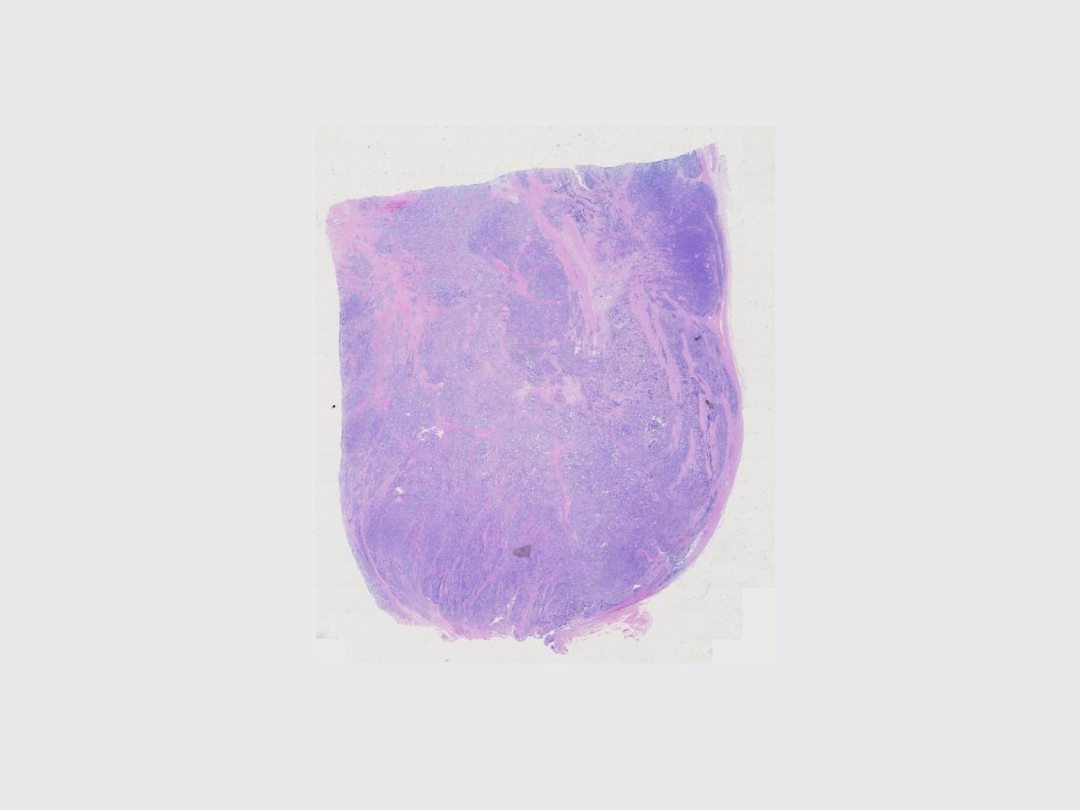

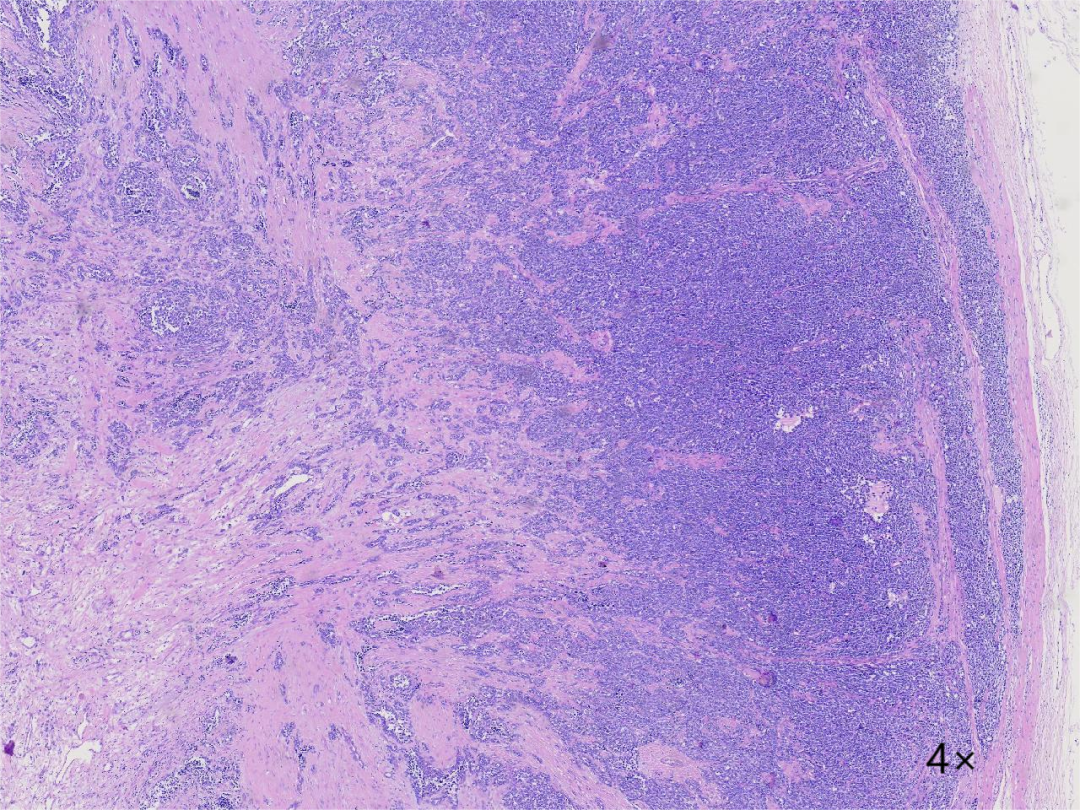

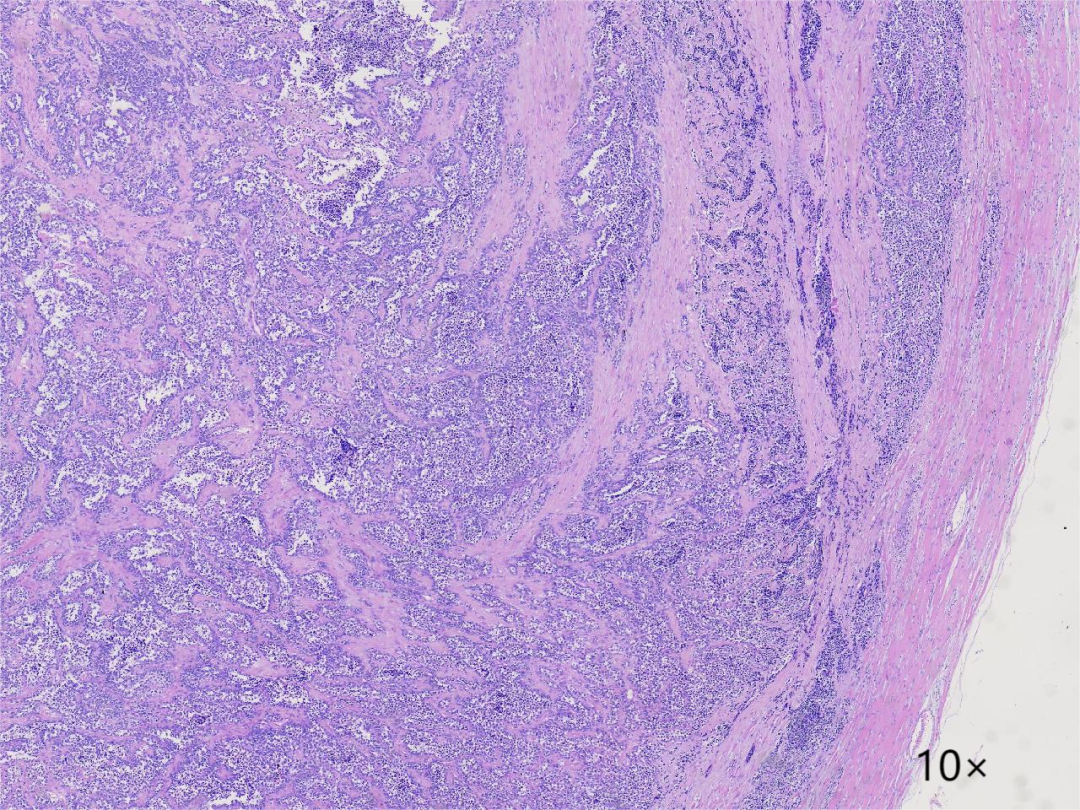

HE镜下所见:

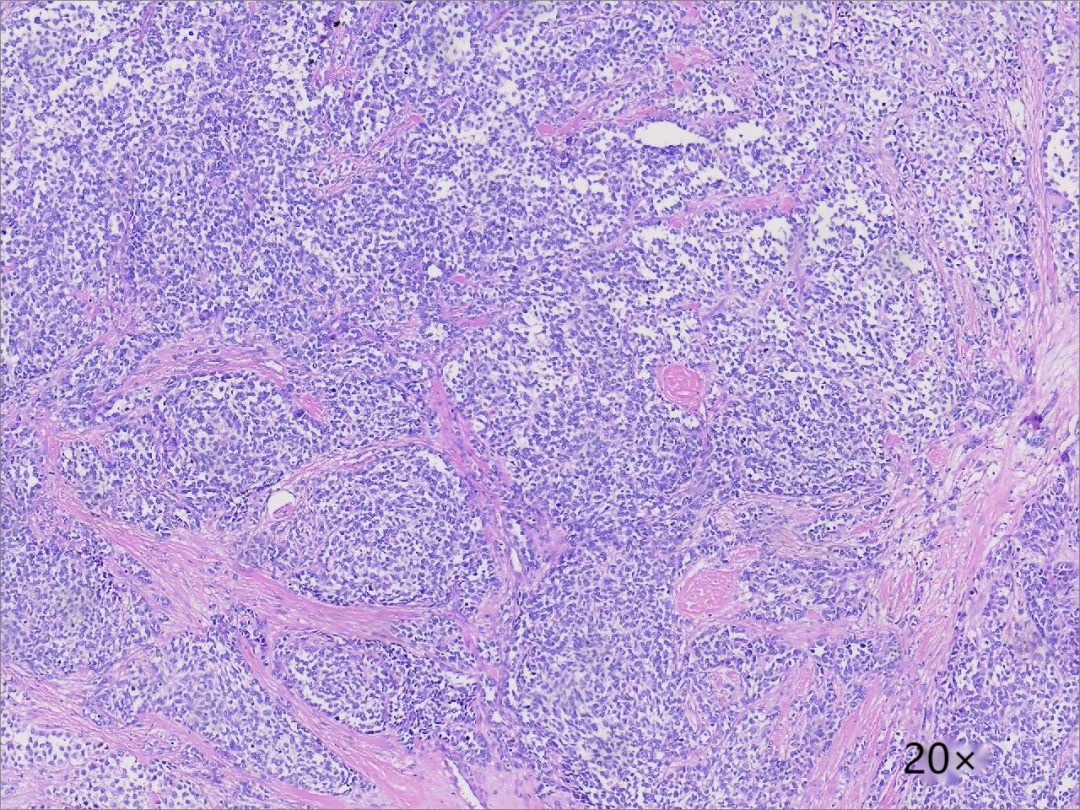

图2:低倍镜下,肿物呈结节状生长。

图3:肿物边界比较清晰,临近表面细胞密度增加,硬化性间质。

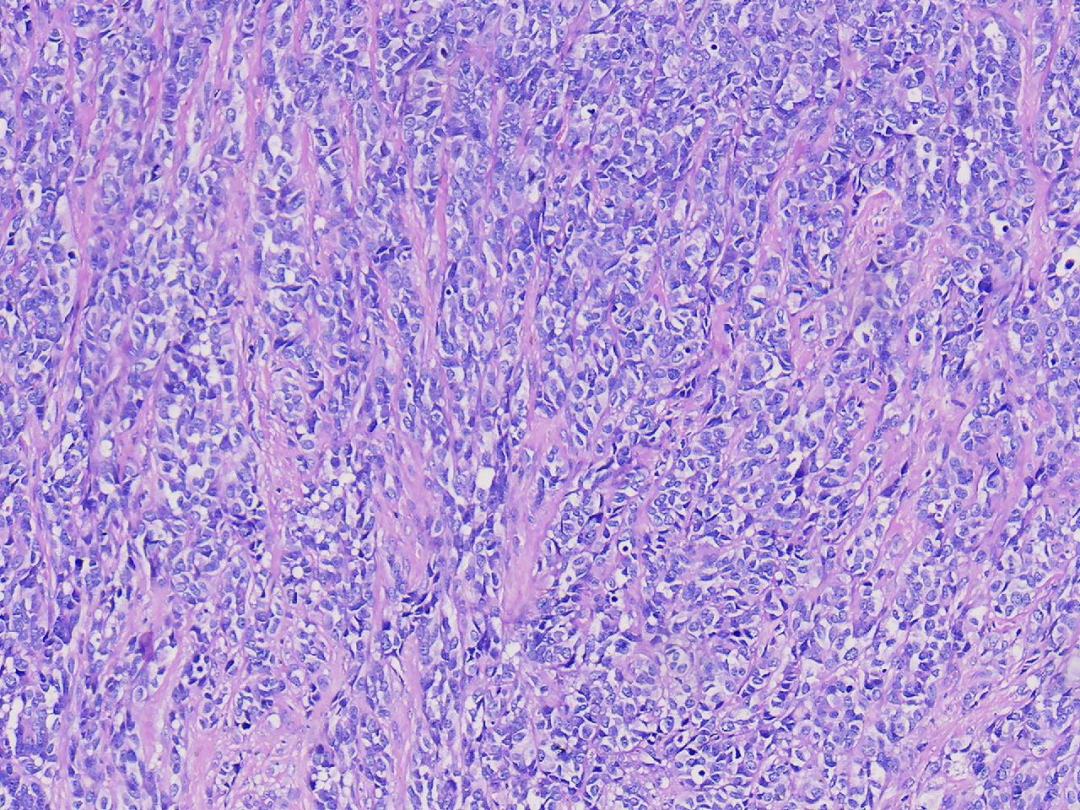

图4:硬化性间质见胞浆透亮细胞呈腺泡状结构。

图5:硬化性间质可见胞浆透亮细胞呈腺泡状结构,细胞呈圆形、卵圆形或小多边形,胞质少的原始细胞。

图6:部分区域细胞呈梭形,胞质透亮,细胞幼稚,核分裂象易见。

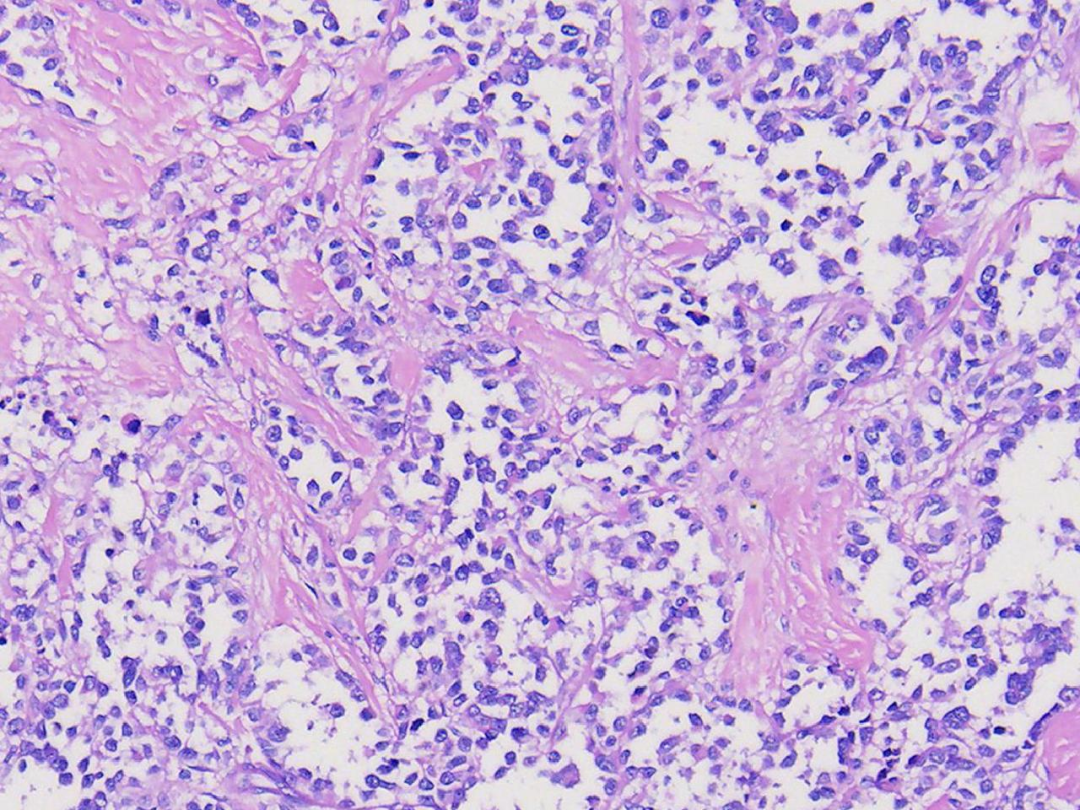

图7:部分区域见细胞核圆形,可见核偏位包浆嗜酸细胞,核分裂象易见

镜下形态特点总结:

肿瘤细胞呈圆形细胞或卵圆形细胞被增生纤维结缔组织分隔,部分区域细胞呈短梭形分布,细胞呈片状、巢状、腺泡状分布;细胞形态幼稚,细胞核圆形、多边形,核深染,易见核分裂象,胞浆少嗜酸,部分区域胞浆透亮。

免疫组化特点:

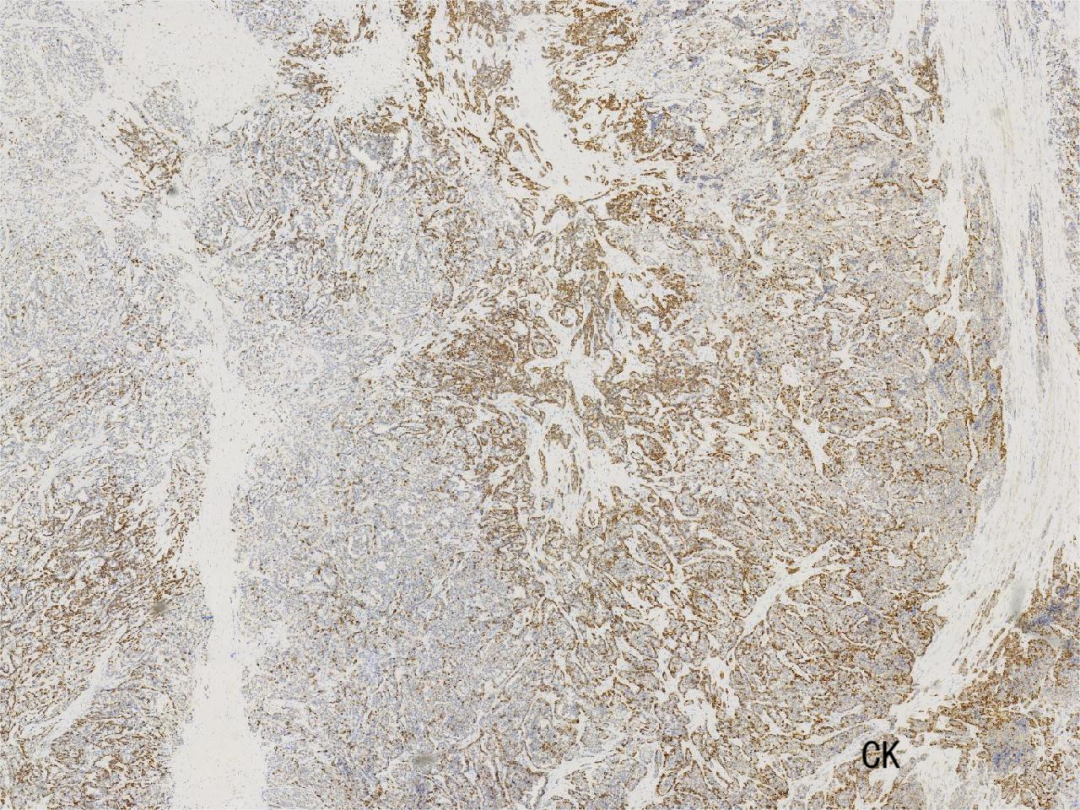

图8:CK弥漫表达,位于肿瘤周围表达明显增强

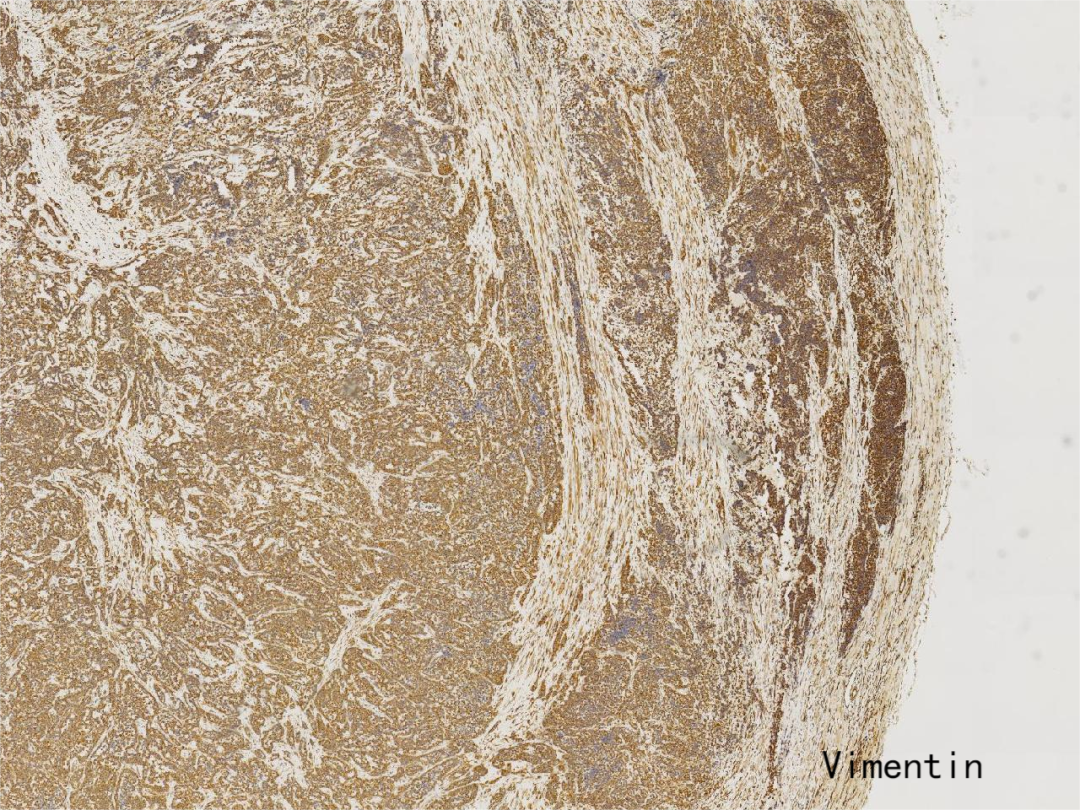

图9:Vimentin弥漫表达

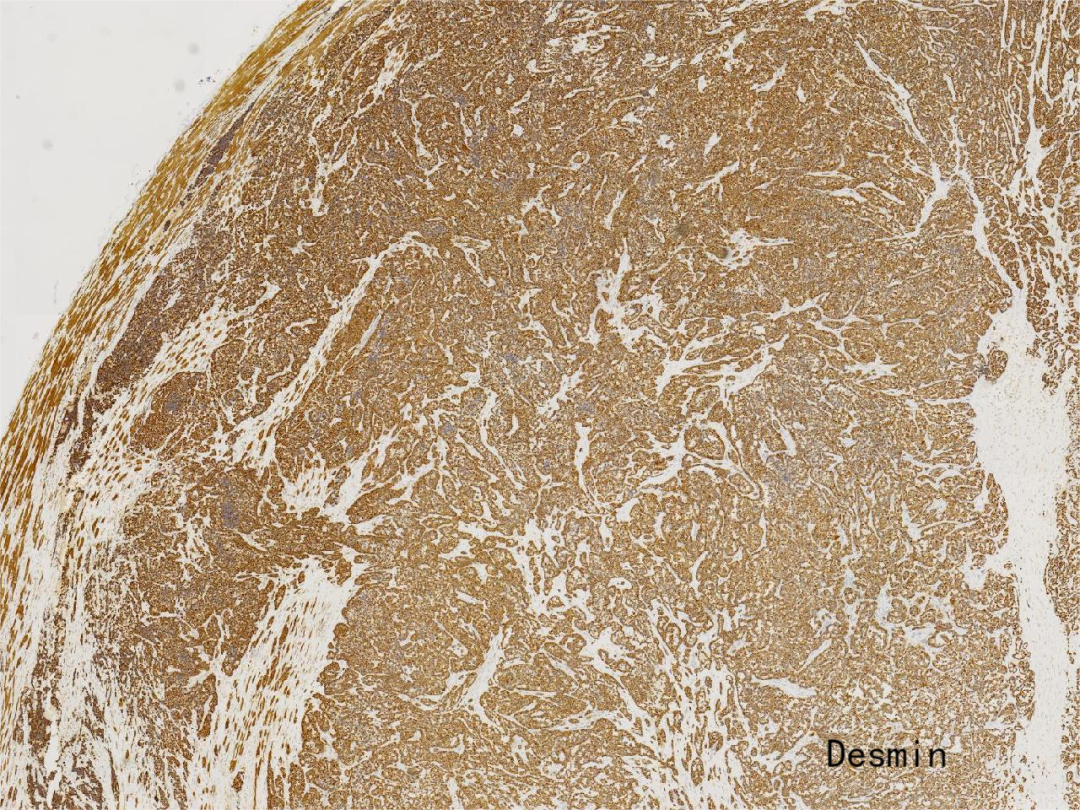

图10:Desmin弥漫表达

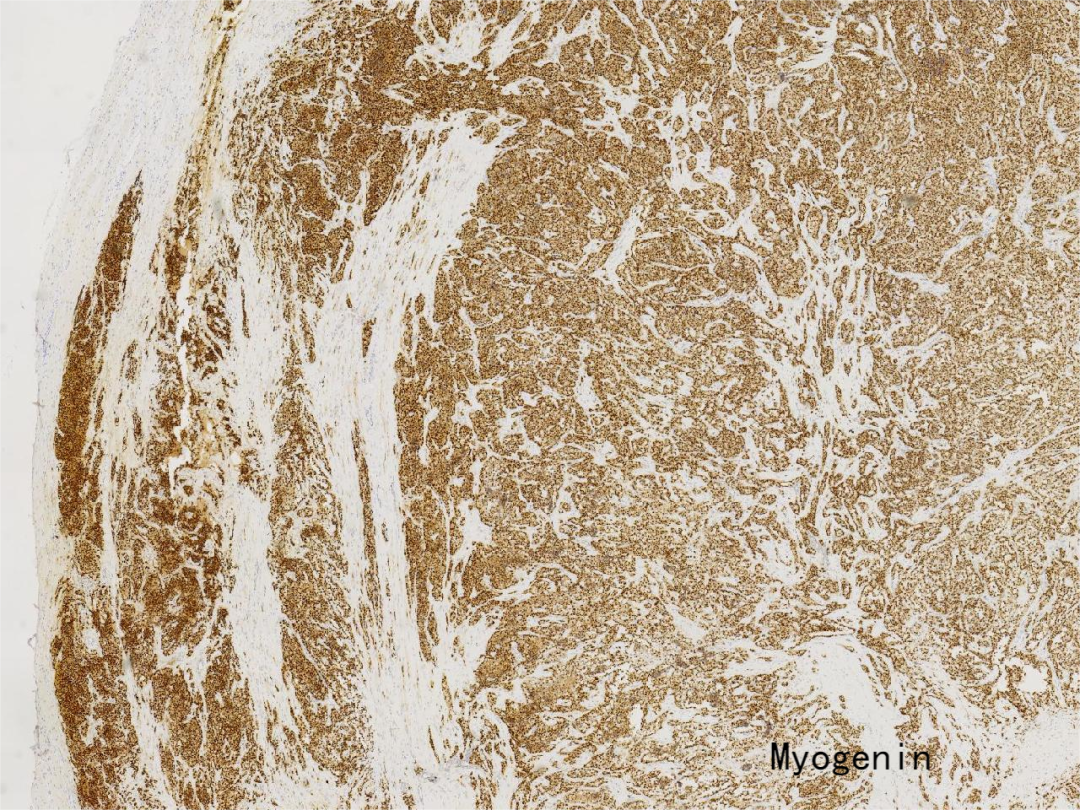

图11:Myogenin弥漫表达

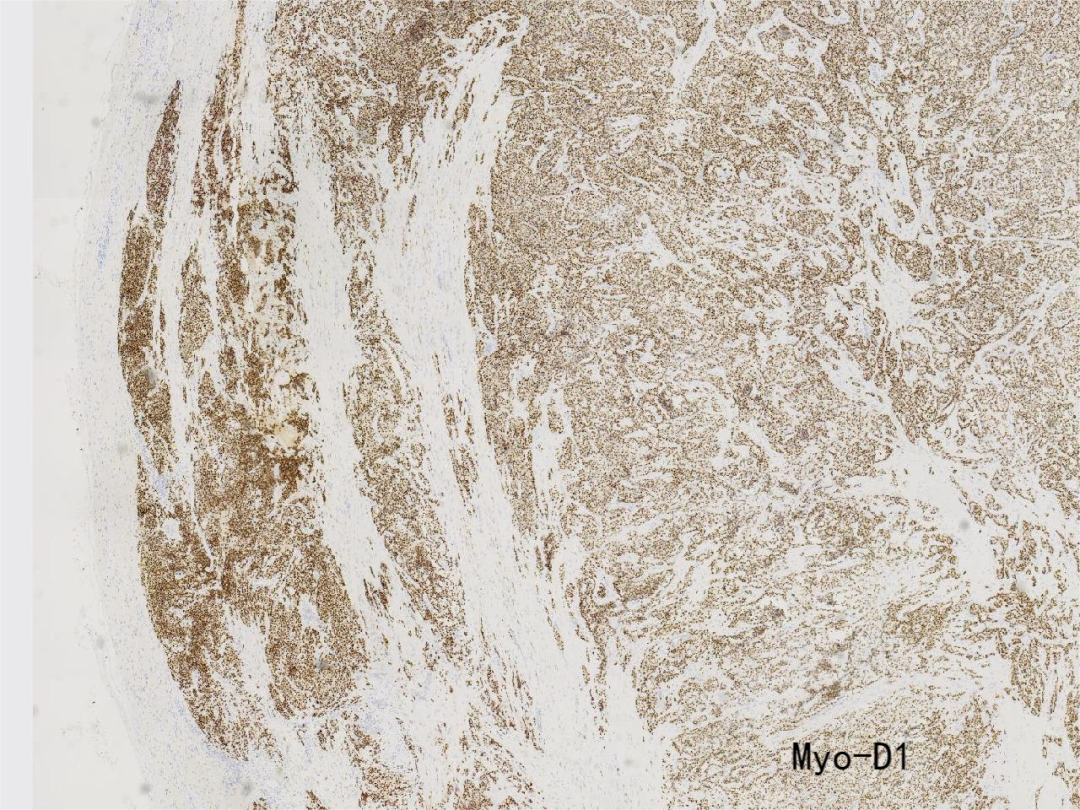

图12:Myo-D1弥漫表达,周围肿瘤细胞表达明显

免疫组化结果汇总:

阳性:Vinentin, Desmin, Mygenin,Myoglobin局灶+, Moy-D1,Syn弱+,CK部分+,S-100部分+,ALK,CD56,Ki67约70%+。

阴性:SMA,CD31,CD34,HMB-45,Melan-A,CD99,CgA,CD45,WT-1。

最后诊断:

“左手肿物”腺泡状横纹肌肉瘤。

文献复习

横纹肌肉瘤概述:

横纹肌肉瘤是一种显示骨骼肌分化的原始间叶性肿瘤,是15岁以下儿童及婴幼儿最常见的软组织肿瘤,中位年龄8岁,占儿童恶性肿瘤3%-4%,45岁以上中老年人少见。

第五版WHO将横纹肌肉瘤分为:

胚胎性横纹肌肉瘤(包括葡萄簇状、间变性)

腺泡状横纹肌肉瘤(包括实性、间变性)

多形性横纹肌肉瘤

梭形细胞/硬化性横纹肌肉瘤(包括伴TFCP2重排的横纹肌肉瘤)

外胚层间叶瘤

腺泡状横纹肌肉瘤(ARMS):

腺泡状横纹肌肉瘤(ARMS)是一种原始小细胞恶性肿瘤,瘤细胞部分显示骨骼肌分化,组织学上以瘤细胞形成腺泡状结构为特征,较常见,占横纹肌肉瘤约31%,仅次于胚胎性横纹肌肉瘤。

ICD-O编码 8920/3

临床特点:

本病发生于任何年龄,主要在10-25岁青少年;国际儿童肿瘤协会(SIOP)和横纹肌肉瘤协助组(IRSG)报道中位年龄分别为6.8岁和9岁。

肿瘤多位于四肢软组织深部,其次为头颈部、躯干、会阴、盆腔和腹膜后;少数病例位于皮下。

临床表现肿块生长迅速伴疼痛。位于一些特殊部位者可产生相应症状,如位于鼻旁窦者可产生突眼或颅神经受损症状,位于脊柱旁可产生感觉异常、减退或麻痹等症状,位于直肠旁会阴部位可便秘等。

肿瘤易循淋巴道转移,可局部或全身淋巴结转移,极少数病例表现为播散型,而原发病灶不明,类似白血病。

影像学:

影像学检查如磁共振或CT有助于确定病变范围。

病理大体形态:

肿瘤边界不清,常浸润周围软组织,平均直径7cm,切面灰白色或灰红色,质地坚韧或硬,较大肿物可见出血和坏死。

组织学形态:

有3种类型:

经典型。

实体型。

胚胎型-腺泡状混合型。

经典型腺泡状横纹肌肉瘤:

瘤细胞排列成片状和巢状,巢中央的瘤细胞常因发生退变和坏死失去粘附性而脱落,或漂浮在腺泡腔内,形成特征性腺泡状结构,网状纤维染色能清晰显示腺泡状结构,腺泡之间为纤维血管性间隔,转移病灶也常常显示清晰腺泡状结构。高倍镜下肿瘤细胞呈早期分化和原始间叶幼稚横纹肌母细胞,细胞呈圆形、多边形,核深染,易见核分裂像和瘤巨细胞,胞质少嗜酸,部分胞质呈“拖尾”现象,与非霍杰淋巴瘤或原始神经外胚层瘤的肿瘤细胞相似。

实体型腺泡状横纹肌肉瘤:

由实性的瘤细胞组成,纤维血管性间隔或明细的腺泡状结构不明显,有时瘤细胞的胞质丰富,因富含糖原而淡染或透明,类似肾透明细胞癌或软组织透明细胞肉瘤,也称为透明细胞变异或富于糖原透明细胞横纹肌肉瘤。

胚胎性-腺泡状混合型横纹肌肉瘤:

除了经典的腺泡状区域外,局部区域显示胚胎性横纹肌肉瘤形态,包括梭形细胞、带状横纹肌母细胞和粘液样基质。

免疫组化:

表达Des,MSA,Myogenin,MyoD1,其中Myogenin以位于腺泡结构边缘及血管周围的瘤细胞染色最强。

部分病例表达CK Pan、Syn和CD56,容易误诊为小细胞癌或差分化神经内分泌癌。

还可以不同程度表达CD99,有报道PAX-5有助于识别腺泡状横纹肌肉瘤。

69%-81%病例表达ALK。

遗传学:

约60%-70%PAX3-FOXO1A基因融合,约10%-20%PAX7-FOXO1A基因融合。

鉴别诊断

1. 胚胎性横纹肌肉瘤

胚胎性横纹肌肉瘤(ERMS)是一种在形态学和生物学上再现胚胎性骨骼肌特点的原始间叶性肿瘤,由原始小圆形细胞和不同分化阶段的横纹肌母细胞以不同比例组成。

最常见,占横纹肌肉瘤49-60%。临床多见于10岁以下婴幼儿和儿童,平均年龄7岁。

好发于头颈部、泌尿生殖道及盆腔腹膜后,尤其是眼眶、鼻腔、鼻窦、鼻咽部、耳道、口腔、躯干、睾丸旁、膀胱和前列腺等部位。

镜下形态:

肿瘤细胞形态多样,分化较原始的星状细胞和小圆形细胞弥漫生长,细胞核呈圆形或卵圆形,核深染,胞质稀少,与原始间叶细胞相似,核分裂象易见。

免疫组化:肿瘤细胞弥漫表达Desmin,MSA,MyoD1和Myogein,MyoD1和Myogein核阳,偶尔表达CKPan,CD56,S-100,NF,CD20,SMA,NSE等。

2. 软组织透明细胞肉瘤

软组织透明细胞肉瘤是具有黑色素分化的软组织肿瘤,其免疫组化相似与恶性黑色素瘤表达,多见于20-40岁年轻女性。

好发于四肢末端,足和踝最常见,其次为膝、大腿、手和前臂等大关节部位。肿物常附着于腱鞘或腱膜,边界清晰、无包膜,呈分叶状或结节状,直径2-6cm之间。

镜下特点:肿瘤与腱鞘关系密切,呈巢状或束状生长,纤细胶原纤维分隔细胞,肿瘤细胞体积较大,呈上皮样,核仁明显;胞质透亮、淡染嗜酸,核分裂象少见,部分区域可见花环状多核巨细胞;通过Masson-Fontana染色可能观察到黑色素颗粒;免疫组化与恶性黑色素瘤基本相似,如弥漫表达S-100,HMB45,SOX10,MelanA等。

3. 腺泡状软组织肉瘤

腺泡状软组织肉瘤是一种分化方向不明确的恶性肿瘤,好发于15-35岁青少年女性,5岁以下和50岁以上少见。

肿瘤好发于四肢和躯干,以大腿、臀部及小腿常见,小部分病例可发生于枕部软组织及头颈部,极少数可发生于女性生殖系统(如子宫)、乳腺、胃、纵膈等。

肿瘤多位于深部肌肉组织内,生长缓慢、无痛性肿块,病程可达10年。

镜下肿瘤细胞呈“器官样”或“腺泡状”,细胞巢之间可见宽窄不等纤维间隔,腺泡之间见单层扁平内皮细胞呈裂隙状或血窦样毛细血管网,网状纤维组织染色可显示清晰腺泡状结构。肿瘤细胞形态基本一致,呈大圆形或多边形,胞质丰富,边界清晰,可见嗜伊红颗粒。PAS染色可见针状或棒状结晶物。部分瘤细胞大,染色细致或呈空泡状,核仁明显,核分裂象和坏死少见。

免疫组化肿瘤细胞表达TFE3(核表达)。MyoD1(胞质颗粒状染色),胞质内结晶物表达MCT1和CD147。

基因检测肿瘤细胞表达TFE3-ASPSCR1。

4. 透明细胞癌

罕见,多见于转移性肿瘤,如卵巢透明细胞癌转移,肿瘤细胞呈管囊状,乳头状及实性排列,肿瘤细胞呈鞋钉状、多角形、立方状、柱状、扁平状多种形态分布,胞质透明,有时呈嗜酸性,或混合型存在,囊腺区域可见粘液性分泌物或粉染分泌物,低倍镜下似甲状腺滤泡,免疫组化肿瘤弥漫表达上皮标记如CK Pan,不表达间叶源性标记如Vimtenin,Desmin及横纹肌标记等。

5.其他:如嗅神经母细胞瘤,促结缔组织增生性小细胞肿瘤、非霍杰金淋巴瘤、恶性黑色素瘤等。

治疗预后

治疗:

据文献报道,目前成人腺泡状横纹肌肉瘤没有标准的治疗方案,美国国家综合癌症网络肿瘤学临床实践指南建议多学科评估治疗方案和风险分层,常用手术伴或不伴辅助性放疗、化疗。推荐 VAC 方案(长春新碱+放线菌素+环磷酰胺)或 VAI方案(长春新碱+放线菌素+异环磷酰胺)。卡铂、多柔比星、伊立替康、拓扑替康和长春瑞滨在治疗转移性、复发性或难治性横纹肌肉瘤儿科患者中表现出一定的疗效。

预后:

预后比胚胎性横纹肌肉瘤差,早期即可发生区域淋巴结转移和远处转移(肺和骨髓)。

IRSG 分组对预测预后有参考价值。 Hay 等报道 I 组和 II 组横纹肌肉瘤中,腺泡状横纹肌肉瘤的病死率为44%,而胚胎性横纹肌肉瘤的病死率仅为13.5%。胚胎性﹣腺泡状混合性横纹肌肉瘤的预后与腺泡状横纹肌肉瘤相似。

融合基因为PAX7- FOXO1 型者较PAX3- FOXO1 型者预后好,后者易发生广泛转移,特别是转移到骨髓。

高表达ALK多为PAX3- FOXO1亚型,提示预后不佳。

*本文(包括图片)均为作者投稿, 仅供行业交流学习用,不作为医疗诊断依据。

参考文献

1.软组织肿瘤病理学(第二版) 主编 王坚 朱雄增 人民卫生出版社

2.临床病理诊断与鉴别诊断 软组织疾病 主编 王坚 范钦和 人民卫生出版社

3.罗塞和阿克曼外科病理学(第十版) 主译 回允中 北京大学医学出版社

4.妇产科病理学(第二版) 主编 郑文新 沈丹华 郭东辉等 科学出版社