PCI并发症管理:穿刺血管并发症

时间:2025-08-20 12:16:38 热度:37.1℃ 作者:网络

虽然现代介入技术已经相当成熟,但血管穿刺作为整个手术的"第一关",其并发症的发生仍然可能给患者带来严重后果,有时甚至威胁生命。穿刺血管并发症的发生率虽然不高,但一旦发生,处理起来往往比较棘手。

本文将从2025年PCI指南的最新内容出发,结合临床实践经验,系统梳理穿刺血管管并发症的发生机制、识别要点、预防策略和应急处理原则,帮助大家更好地应对。

穿刺血管并发症的机制与危险因素

穿刺血管并发症的发生主要与三个方面密切相关:血管硬化弹性差、血管损伤和压迫止血不当。这些因素往往相互作用,共同导致并发症的发生。

高危患者识别对于预防至关重要。根据2025年PCI指南,穿刺血管并发症的危险因素主要包括:高龄患者、低体重女性、外周血管疾病患者、采用经股动脉入路、急诊PCI以及术中应用血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa抑制剂(GPI)的患者。这些危险因素的存在会显著增加并发症风险,需要我们在术前就做好充分准备。

从病理生理角度来看,老年患者的血管壁硬化、弹性降低,穿刺后血管自然收缩能力减弱,容易导致持续渗血。而低体重女性患者的血管相对细小,穿刺难度增加,误伤血管的可能性也相应提高。外周血管疾病患者往往合并全身性血管病变,血管壁结构异常,增加了穿刺并发症的风险。

💡 笔者提示

临床中遇到同时具备多个危险因素的患者时,我们科通常会在术前多准备一些止血材料,包括压迫器、血管封堵器等。同时会提前与血管外科沟通,必要时请他们standby。实践经验表明,提前的准备工作往往能在关键时刻发挥重要作用。

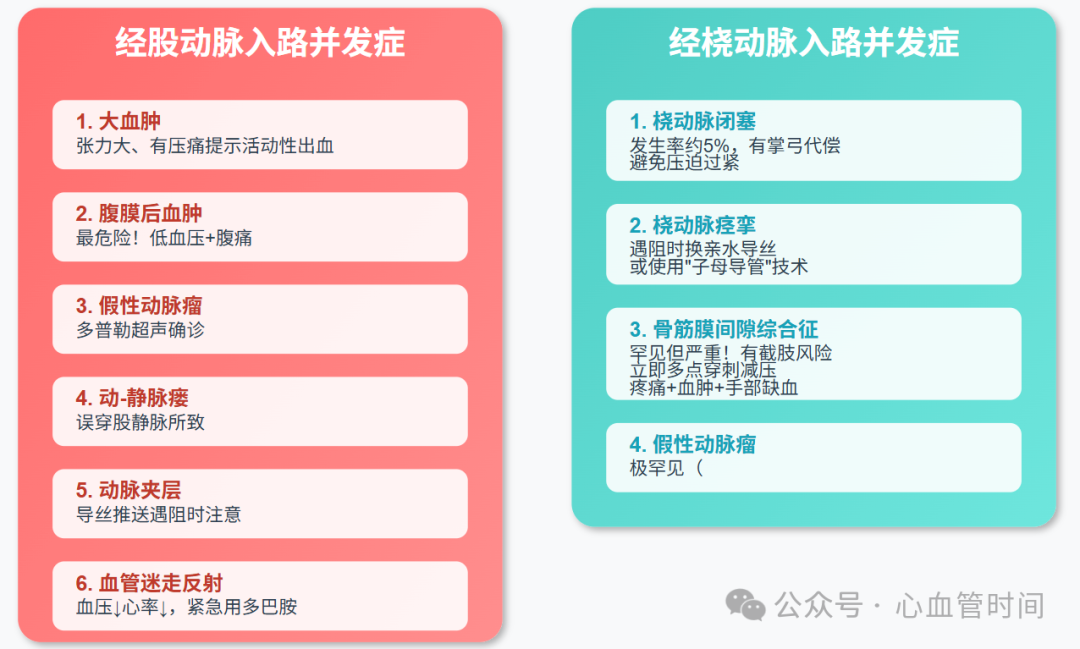

经股动脉穿刺途径并发症

经股动脉穿刺仍然是许多复杂PCI手术的首选入路,但其并发症种类相对较多,严重程度也往往更高。

大血肿和腹膜后血肿是最常见的严重并发症。大血肿的形成主要因血管损伤出血,当血肿张力大且有压痛时,往往提示存在活动性出血,需要立即充分加压包扎止血,及时补液或输血预防血压下降。更为凶险的是腹膜后血肿,这种并发症常常起病隐匿但进展迅速。当患者在PCI后短时间内出现低血压,伴有穿刺上方腹痛、腹部压痛时,应高度怀疑腹膜后血肿的可能。

假性动脉瘤的发生与穿刺部位压迫止血、加压包扎过松有关,持续出血形成血肿导致穿刺点未能正常闭合。多普勒超声检查可以确诊这一并发症。局部再压迫止血并加压包扎通常可以使其闭合,但需要注意避开内侧的股静脉。如果保守治疗无效,则需要外科手术处理。

动-静脉瘘常常因穿刺股动脉时误穿刺进入股静脉所致,也与局部压迫止血、加压包扎不充分有关。这种并发症的处理比较棘手,少部分通过局部压迫、加压包扎可以闭合,但多数情况下需要外科修补术。

特别需要重视的是血管迷走反射,这种并发症多在股动脉鞘管拔除、封堵和缝合时发生,由疼痛和牵拉刺激诱发。典型表现是血压快速降低、心率反而减慢,伴面色苍白、出汗。一旦发生,需要紧急静脉推注升压药,首选多巴胺2-5mg,必要时重复使用。关键的预防措施包括术中尽量减少失血、快速扩容水化和充分局部麻醉。

💡 笔者提示

我们科曾经遇到过一例老年女性患者,术后出现血管迷走反射,当时血压瞬间降至60/40mmHg,心率降至35次/分。立即推注多巴胺后血压迅速回升,但这个经历让整个团队都印象深刻。现在我们在拔鞘前都会特别注意局部麻醉的充分性,并且准备好升压药物。

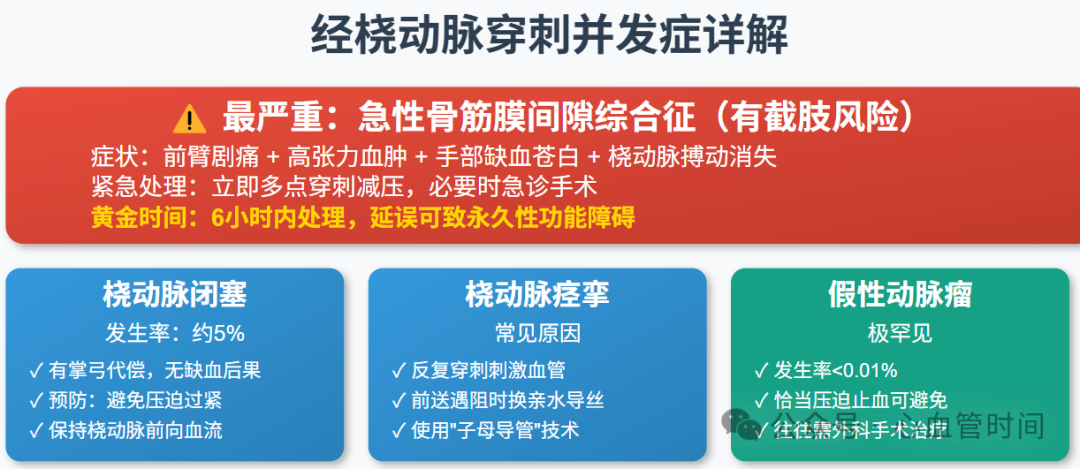

经桡动脉穿刺途径并发症

桡动脉穿刺因其并发症相对较少、患者舒适度更高而被越来越多地采用,但其独特的解剖特点也带来了一些特有的并发症。

桡动脉闭塞是最常见的并发症,发生率约5%。幸运的是,由于存在掌弓动脉的侧支循环供血,通常不会造成手部缺血后果。预防措施主要是避免穿刺局部压迫过紧,保持桡动脉前向血流。

桡动脉痉挛与反复穿刺、前送导丝或引导导管遇阻刺激血管有关。当前送遇阻时,应该及时更换为亲水涂层导丝,或者使用"子母导管"技术,即在引导导管内送入5F猪尾或多功能导管来引导前送。

最为严重的是急性骨筋膜间隙综合征,虽然少见但后果严重,甚至存在截肢风险。这种并发症因前臂动脉分支活动性出血,骨筋膜室内压力增高,导致动脉及神经受压。典型表现为前臂疼痛难忍、高张力血肿、动脉搏动消失、手部缺血苍白。一旦发生,应立即在严格消毒和局部麻醉下,使用股动脉穿刺针于血肿张力中心区域多点穿刺引流减压,这种方法往往有特效。

假性动脉瘤在桡动脉穿刺中极为罕见,发生率低于0.01%,但一旦发生往往需要外科手术治疗。

并发症的早期识别与监测要点

早期识别穿刺血管并发症对于及时处理至关重要。我们需要建立系统的监测体系,包括术中和术后的持续观察。

术中监测主要关注穿刺过程中的异常情况,如穿刺困难、回血不良、导丝或导管推送阻力异常增大等。这些征象往往预示着可能的血管损伤或异常穿刺位置。

术后监测则需要更加细致和全面。对于股动脉穿刺患者,需要密切观察穿刺部位是否有渗血、血肿形成,同时注意患者的生命体征变化,特别是血压和心率的异常波动。腹膜后血肿的早期识别尤为重要,因为这种并发症起病隐匿但进展迅速。

对于桡动脉穿刺患者,除了观察局部情况外,还需要检查患者手部血液循环情况,包括皮肤颜色、温度、桡动脉搏动等。前臂肿胀程度的评估也很重要,特别是要警惕急性骨筋膜间隙综合征的早期征象。

临床中常见的是一位70岁男性患者,急诊PCI术后2小时出现穿刺侧腹部隐痛,血压逐渐下降。当时值班医生及时识别这可能是腹膜后血肿的征象,立即行腹部CT检查确诊,经过积极的扩容、输血和压迫止血治疗后患者转危为安。

规范化预防策略

预防始终是处理穿刺血管并发症的最佳策略。基于2025年PCI指南和临床实践经验,我们需要建立多层次的预防体系。

术前评估与准备是预防的第一步。对于高危患者,如高龄、低体重女性、外周血管疾病患者等,应该进行充分的术前评估,包括血管条件、凝血功能、血小板功能等。根据CRUSADE评分和BRIC-ACS评分评估患者的出血风险,对于高出血风险患者,建议优先选择桡动脉入路。

手术技术的规范化至关重要。穿刺时应该严格按照解剖标志定位,避免过高或过低穿刺。股动脉穿刺应该选择股动脉头下方1-2cm处,避免穿刺到股浅动脉或股深动脉分叉处。桡动脉穿刺则需要充分暴露穿刺点,确保穿刺角度适当。

术中抗凝管理需要精确控制。监测活化凝血时间(ACT)以避免过度抗凝,对于高出血风险患者,建议使用比伐芦定抗凝并在术后继续用药3小时。同时要注意GPI的合理使用,非必要时不建议使用。

术后的规范化止血和监护同样重要。股动脉穿刺后应该充分压迫止血,压迫时间通常需要15-20分钟,压迫力度要适中,既要确保止血又要避免过度压迫导致血管闭塞。桡动脉穿刺后的压迫止血相对简单,但也需要注意避免过紧压迫。

💡 笔者提示

我们科总结的经验是"三个确保":确保穿刺位置准确、确保术中抗凝适度、确保术后止血充分。另外,对于复杂病例,我们通常会在术前就准备好血管封堵器等器械,虽然不一定用到,但关键时刻能救命。值得一提的是,血管封堵器在国内的使用已经比较普及,而且部分产品已经纳入医保,这为临床应用提供了便利。

应急处理与救治原则

尽管我们采取了各种预防措施,但穿刺血管并发症仍然可能发生。一旦发生,快速、准确的应急处理往往能够挽救患者生命,减少严重后果。

快速评估与分级处理是应急处理的核心原则。首先需要快速判断并发症的类型和严重程度,确定是否存在生命威胁。对于大出血、腹膜后血肿等严重并发症,需要立即启动抢救流程。

对于大血肿的处理,首要措施是充分加压包扎止血。如果血肿继续增大或患者出现血流动力学不稳定,需要考虑外科干预。同时要及时补液扩容,必要时输血纠正失血。

腹膜后血肿的处理更加紧急和复杂。一旦怀疑,应立即在血管穿刺处上方压迫止血、加压包扎,同时积极扩容和输血。影像学检查有助于确诊和评估出血量,但不应延误抢救时机。

假性动脉瘤的处理可以首先尝试保守治疗,通过局部压迫止血、加压包扎来促进闭合。对于较大的假性动脉瘤或保守治疗失败的病例,可以考虑超声引导下压迫治疗、瘤内注射凝血酶或外科修补。

对于急性骨筋膜间隙综合征,时间就是手部功能。一旦确诊,应立即行减压引流,使用穿刺针在血肿张力最高处多点穿刺引流。如果保守治疗效果不佳,需要紧急外科切开减压。

血管迷走反射的处理需要快速识别和及时干预。一旦出现典型的血压下降、心率减慢症状,应立即静脉推注多巴胺2-5mg,必要时可重复使用。同时要纠正低血容量状态,确保患者气道通畅。

根据RADI-1研究显示,标准化的血管封堵操作可以将股动脉穿刺并发症发生率降低约30%。而RIVAL研究则证实,经桡动脉入路相比经股动脉入路,可以显著降低大出血和血管并发症的发生率。最近的META-ANALYSIS研究进一步确认了桡动脉入路在减少穿刺部位并发症方面的优势。

总结

PCI手术穿刺血管并发症虽然发生率不高,但一旦发生往往后果严。通过充分的术前评估、规范的手术操作、精确的抗凝管理和密切的术后监护,大多数并发症是可以预防的。对于已经发生的并发症,快速识别、及时处理和多学科协作是确保患者安全的关键。