【中西合璧】针刺改善轻度脑外伤患者MRI脑微结构并长期缓解脑震荡后综合征:一项随机对照试验

时间:2025-08-23 12:10:39 热度:37.1℃ 作者:网络

1 背景

外伤性脑损伤(traumatic brain injury, TBI)是全球性的健康问题,其中轻度外伤性脑损伤(mild TBI, mTBI)约占全部 TBI 病例的 80%–90%。部分 mTBI 患者出现急性症状,这些症状可进展为慢性脑震荡后综合征(postconcussion syndrome, PCS),其发生率为 24%–84%,并可导致持续的躯体、神经及行为学症状。TRACK-TBI(Transforming Research and Clinical Knowledge in TBI)研究显示,即便是在一级创伤中心就诊的 mTBI 患者,在伤后 1 年仍报告与损伤相关的功能受限。然而,缺乏循证的治疗手段限制了对 PCS 患者症状的恰当与有效管理。

当前 PCS 的管理包括药物与非药物治疗,如镇痛药、抗抑郁药、营养补充剂(nutraceuticals)以及物理治疗;但这些方法往往疗效有限,且存在不良反应风险。随着对非药物替代方案兴趣的增加,针刺(acupuncture)因其不良反应少而成为潜在选择。针刺可能通过调节神经递质、促进神经修复、增加脑血流及减少神经元凋亡来缓解多种 PCS 症状,如焦虑、疼痛及睡眠障碍。

创伤性轴索损伤是 TBI 的标志性病理之一,在启动小胶质细胞活化、导致脑萎缩及潜在神经退行性疾病的发展中发挥核心作用。研究显示,小胶质细胞与内皮细胞基因的表达可解释 mTBI 相关脑萎缩区域变异的 23.6%。针刺亦被证实可通过抑制小胶质细胞活化与减轻炎症反应,有效缓解 TBI 后的神经炎症。然而,直接的人体临床证据仍然稀缺。分数各向异性(fractional anisotropy, FA)是来源于弥散张量成像(diffusion tensor imaging, DTI)的评估脑萎缩的重要指标,被广泛用于评估轴索损伤。FA 与创伤性轴索损伤的组织病理学证据相关,可提供长期临床结局的预后信息,并有助于预测进行性白质神经变性的模式。基于此,该研究假设针刺可能促进白质完整性的恢复,进而减少与 mTBI 相关的神经退行性病变进展。

该研究旨在评估真针刺(verum acupuncture)在 mTBI 患者中对急性 PCS 症状及长期神经功能损害的疗效,比较其与假针刺(sham acupuncture)及等候名单对照组在 PCS 严重程度及 MRI 弥散指标上的差异,并探讨真针刺后白质完整性改善是否与长期 PCS 严重程度下降相关。

2 方法

2.1. 研究人群

该研究为一项前瞻性、单中心、盲法、三臂、随机、平行分组、纵向神经影像学研究,连续纳入当地急诊科因急性头部外伤接受头颅平扫 CT 的患者作为初始筛选样本。轻度外伤性脑损伤(mTBI)的纳入标准采用世界卫生组织神经创伤协作中心工作组标准。符合以下任一情况者予以排除:常规神经影像学检查发现结构性异常;既往(发病前)存在相关病症,如既往脑损伤、原有头痛、神经系统疾病,或合并物质/酒精使用障碍。另纳入年龄与性别匹配的健康对照。

2.2. 研究干预

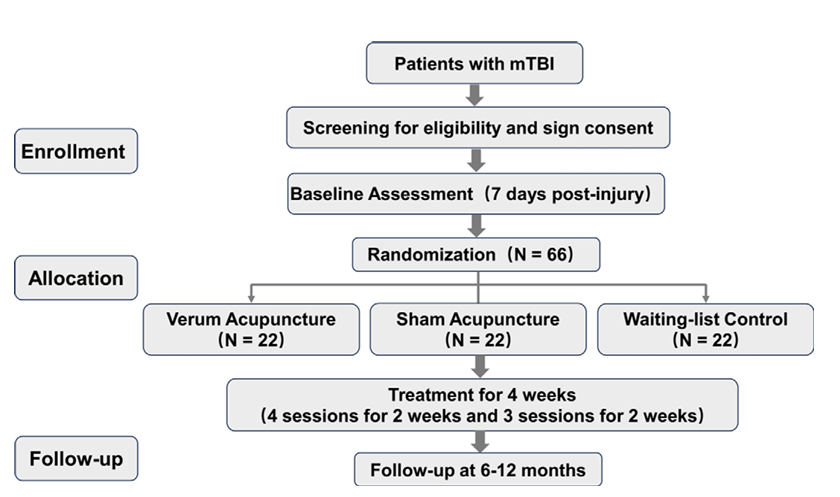

在完成基线临床及 MRI 评估后,合格参与者按 1:1:1 比例随机分配至真针刺组、假针刺组或等候名单对照组(见图 1)。对真针刺与假针刺两组的分配,研究者、参与者及结局评估者均实施盲法;但是否接受针刺(与处于等候名单对照)无法盲法。真针刺与假针刺干预方案:前 2 周每周 4 次,随后 2 周每周 3 次,共 14 次治疗。MRI 检查于基线及治疗完成后各进行一次。健康对照以相同 4 周间隔完成两次 MRI。症状严重程度采用 Rivermead 脑震荡后症状问卷(RPQ-16)评估(该量表为 TBI 症状严重程度的推荐通用数据元素),评估时间点为基线、治疗结束即刻及 6–12 个月随访。该问卷评估过去 24 小时内相较于外伤前状态的 16 项症状,采用五点 Likert 量表评分:0 = “完全没有”,4 = “严重问题”。任一症状得分为 1 的条目被重编码为 0,因为1分表示该症状较外伤前未发生变化。

图1:研究流程图

2.3.针刺治疗

对于真针刺,使用不锈钢、一次性、无菌、抛弃式针具,由两名分别具有 9 年和 15 年经验的持证非医师针灸师实施。每一次针刺治疗,参与者在身体前侧(印堂 Yintang、百会 Du20、合谷 LI4、太冲 LR3、关元 RN4、足三里 ST36)或后侧(百会 Du20、风池 GB20、三阴交 SP6、心俞 BL15、肝俞 BL18、肾俞 BL23)共 6 个点接受治疗。该研究所用腧穴中涉及任脉与督脉者见附表。治疗体位在各次之间交替,第一次数为后侧,下一次数为前侧,除非参与者存在身体(体位)限制而不能按该方案执行。为控制非特异性治疗效应,针灸师与参与者的言语接触被限制,且除最必要的临床信息外保持盲法。针刺后对针进行操作直至参与者报告“得气”(一种由针刺刺激诱发的独特感觉复合体,依据传统中医认为对临床疗效至关重要)。随后将电极(苏州华佗医疗器械)连接于这些针上,并施加 2 Hz 电刺激 30 分钟。对于假针刺,使用 Streitberger 假针(其机制类似舞台道具匕首,即针体回缩入针柄),置于与真针刺组腧穴数量相同的非穴位点。为不引出得气,仅进行最小程度操作,避免诱发除初次接触皮肤之外的感觉。经皮神经电刺激装置的旋钮被调至另一通道,使参与者能看到指示灯闪烁而未实际接受电刺激。等候名单对照组未接受任何干预治疗。MRI 评估、盲法及不良事件评估的方法见附录。

2.4. 统计学分析

在人口学与临床数据分析中,组间比较采用双样本 t 检验或 χ² 检验。为评估脑震荡后症状(PCS)评分与影像弥散指标的变化,对多于两组之间的差异采用重复测量方差分析,并在适用时进行 Greenhouse–Geisser 球形性校正。事后比较使用 Bonferroni 校正以调整多重比较。采用皮尔逊相关计算 DTI 指标与 PCS 评分之间的相关。P < 0.05 被认为具有统计学显著性差异。还评估了全部白质束分数各向异性(FA)值的重测信度及其组间比较。统计分析由一名作者在 SPSS 25.0 版本(IBM)中完成。

3 结果

3.1. 研究人群特征

该研究纳入 66 名参与者(平均年龄 41.2 岁 ± 12.7[SD];32 例[48%]男性,34 例[52%]女性)。基线时,各组在年龄、性别或受教育程度方面无差异证据(全部 P > 0.90)。轻度创伤性脑损伤(mTBI)参与者的损伤特征见附表。初次评估时距损伤的天数在各组间亦无差异(P = 0.175)(表 1)。所有 mTBI 参与者均完成了治疗后 MRI 评估,以及治疗后和 6–12 个月随访的神经心理学评估。两干预组均未观察到严重不良事件。

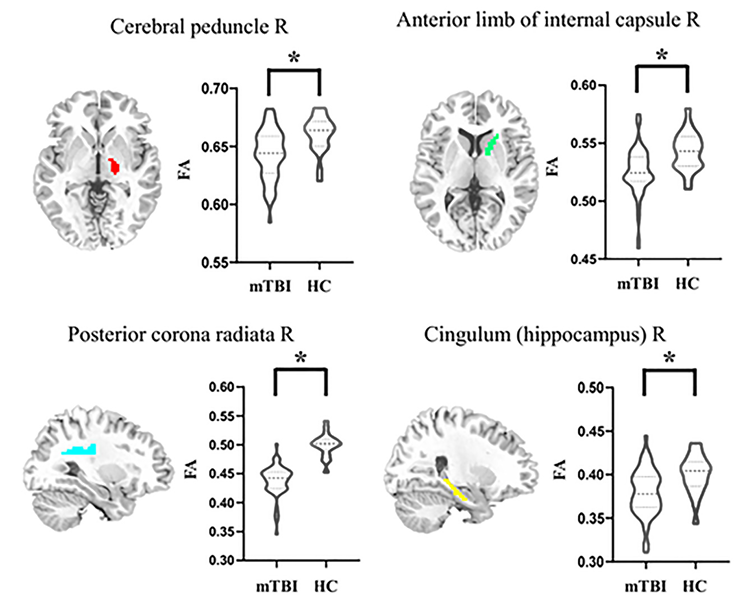

表1:参与者的人口统计学和临床特征

3.2. 脑震荡后症状评估

主要临床结局为治疗后即刻的脑震荡后综合征(PCS)症状严重程度评分。基线时,三组之间的 PCS 严重程度评分无差异证据(真针刺 14.9 ± 7.5;假针刺 13.4 ± 7.7;等候名单对照 13.1 ± 5.9;F (2, 63) = 0.39;P = 0.68)。此外,PCS 评分与年龄(r = 0.102;P = 0.41)或受教育程度(r = 0.010;P = 0.93)无显著相关,且男女之间无差异(男性 12.34 ± 6.21;女性 15.15 ± 7.54;P = 0.11)。

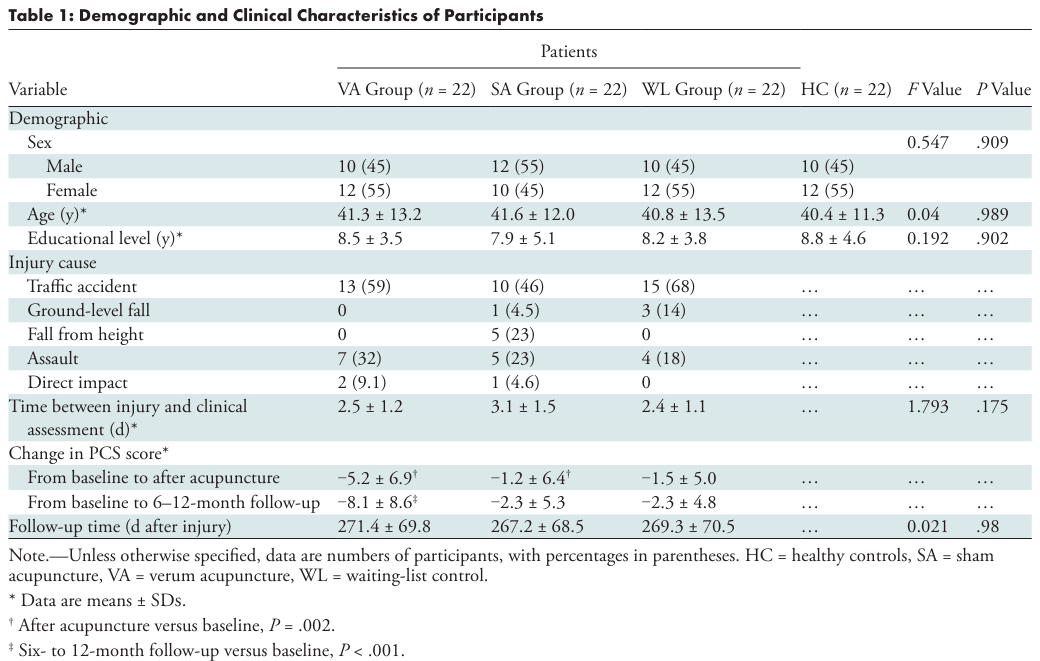

重复测量方差分析显示组别(真针刺、假针刺、等候名单对照)与时间(基线、治疗后、6–12 个月随访)存在显著交互作用(F [4, 126] = 3.28;P = 0.01)。时间主效应显著(F [2, 126] = 15.47;P < 0.001),而组别主效应不显著(F [2, 63] = 0.72;P = 0.49)。事后检验显示,仅真针刺在治疗后即刻显著降低 PCS 评分(−5.2 ± 6.9;P = 0.002;Cohen d = −0.68)(图 2,表 1)。然而,假针刺后 PCS 评分无显著改善(−1.2 ± 6.4;P = 0.23;Cohen d = −0.14),等候名单对照组亦无显著改善(−1.5 ± 5.0;P = 0.09;Cohen d = −0.17)。真针刺组的 PCS 变化与假针刺组(P = 0.032;Cohen d = −0.670)及等候名单对照组(P = 0.034;Cohen d = −0.706)相比差异显著。然而,假针刺组与等候名单组之间 PCS 变化无差异证据(P = 0.74;Cohen d = −0.079)。

图2:三组PCS评分在基线、针刺后、6–12月随访的变化点图

从基线到 6–12 个月随访的比较显示,真针刺组的显著改善被保持(−8.1 ± 8.6;P < 0.001;Cohen d = −1.10),但假针刺组(−2.3 ± 5.3;P = 0.052;Cohen d = −0.33)或等候名单对照组(−2.3 ± 4.8;P = 0.053;Cohen d = −0.34)无改善,且在 6–12 个月随访时这些组之间存在显著差异(F [2, 63] = 3.91;P = 0.025)。真针刺组在基线与 6–12 个月随访时的 PCS 变化与假针刺组(P = 0.011;Cohen d = −0.806)及等候名单对照组(P = 0.009;Cohen d = −0.826)相比显示显著差异。此外,假针刺组与等候名单对照组之间 PCS 变化无差异(P = 0.99;Cohen d = 0.02)。

3.3. 弥散张量成像评估白质微结构

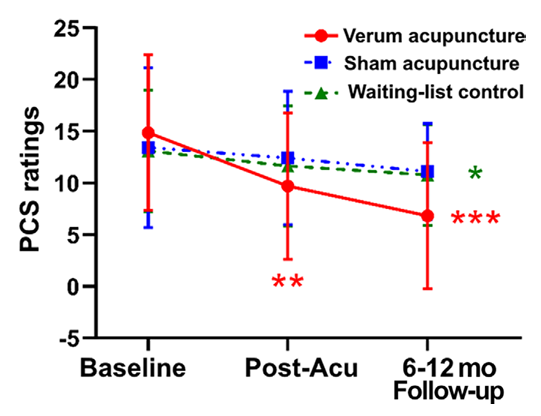

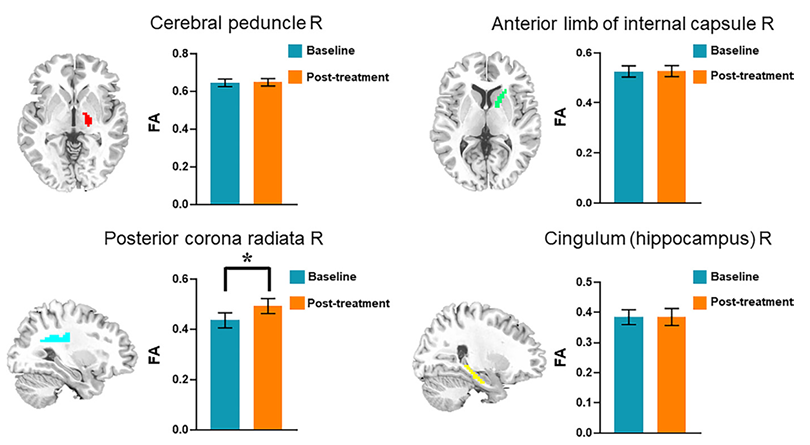

基线时,与健康对照相比,轻度创伤性脑损伤参与者在右侧大脑脚、内囊前肢、后部冠状放射(PCR)及扣带束海马段的分数各向异性降低(校正后 P < 0.001)(图 3)。未观察到平均弥散系数、径向弥散系数或轴向弥散系数的差异(校正后 P > 0.001)。评估了治疗后的分数各向异性变化。年龄与右侧大脑脚、内囊前肢及扣带束海马段的分数各向异性显著相关(分别 r = −0.48[P < 0.001];r = −0.29[P = 0.018];r = −0.25[P = 0.044]),但与受教育程度无相关(全部 P > 0.05)。进行了控制年龄的协方差分析。由于右侧后部冠状放射的分数各向异性不依赖年龄或受教育程度(P > 0.20),亦进行了方差分析。对于右侧后部冠状放射,存在显著的组别与时间交互作用(F [2, 62] = 357.52;P < 0.001),并且存在组别主效应(F [2, 62] = 7.44;P = 0.001)和时间主效应(F [1, 62] = 316.40;P < 0.001)。其余三条纤维未发现组别与时间交互作用。

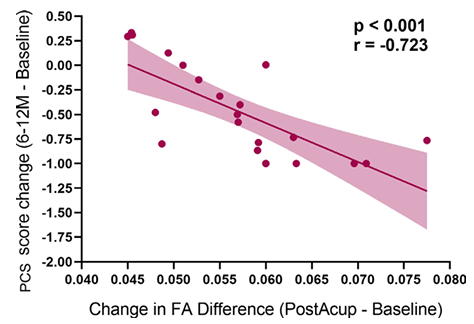

图3:急性mTBI患者与健康对照在四条主要白质纤维的FA值图

这些组之间不存在基线分数各向异性差异(全部 P > 0.10)。真针刺相较于假针刺与等候名单对照组提高了右侧后部冠状放射的分数各向异性(全部 P < 0.001)(图 4),且更大的分数各向异性增加与 6–12 个月随访时更好的个体结局相关(r = −0.723;P < 0.001)(图 5)。假针刺组与等候名单对照组的分数各向异性无变化(P = 0.73 与 0.20,分别)。未发现其他簇或弥散指标与结局的相关。还提供了以全脑分数各向异性作为潜在混杂变量的组间比较以及所有白质束分数各向异性数值的重测信度结果。

图4:真针刺组治疗前后右后放射冠等白质

图5:右后放射冠FA变化与6–12月PCS改善的散点图

轻度创伤性脑损伤中分数各向异性降低存在于胼胝体(膝、体与压部)、双侧内囊后肢及左侧后部冠状放射。平均弥散系数升高见于双侧扣带束海马段(右半球,P = 0.003;左半球,P = 0.048)、右侧丘脑后放射(P = 0.029)及上额枕束(P = 0.028)。轴向弥散系数升高见于双侧扣带束海马段(右半球,P = 0.001;左半球,P = 0.036)、右侧后部冠状放射(P = 0.014)及上额枕束(P = 0.014)。径向弥散系数仅在右侧扣带束海马段升高(P = 0.042)。真针刺后,右侧后部冠状放射(校正后 P < 0.001)与胼胝体压部(未校正 P = 0.023)的分数各向异性被发现显著升高,而轴向弥散系数仅在右侧后部冠状放射降低(未校正 P = 0.033)。治疗后平均弥散系数与径向弥散系数未发生改变(全部 P > 0.05)。

4 结论

该研究为真针刺治疗轻度创伤性脑损伤(mTBI)参与者脑震荡后综合征的有效性提供了有价值的证据,突出针刺既可改善症状又可改善微结构改变的潜力。此外,随着 mTBI 非药物治疗领域的发展,右侧后部冠状放射或可成为评估轻度创伤性脑损伤后遗症早期针刺治疗反应的有效靶点。

中西合璧述评

该随机对照神经影像学试验评估针刺在减轻轻度创伤性脑损伤(mTBI)患者脑震荡后症状中的有效性。真针刺较假针刺与等候名单对照组改善症状严重程度并增强白质完整性。值得注意的是,治疗后后部冠状放射分数各向异性增加与 6–12 个月随访时脑震荡后综合征(PCS)严重程度的降低相关(P < 0.001),提示结构可塑性与长期结局之间可能存在潜在神经生物学联系。弥散张量成像提供了对 mTBI 患者白质改变进行检测以及显示针刺对患者 PCS 缓解的神经学效应的敏感技术。

该研究提供了经与未经多重比较校正的由mTBI改变的弥散指标,以便将研究结果与以往研究进行比较。经校正,发现分数各向异性仅在四条白质纤维结构(右侧大脑脚、内囊前肢、后部冠状放射及扣带束海马段)降低,而未经校正的结果显示分数各向异性在更大范围内降低,还包括胼胝体、双侧内囊后肢及左侧后部冠状放射。未经校正的结果与先前关于后部冠状放射、扣带束海马段、内囊及胼胝体分数各向异性下降的报道一致。此外,右侧后部冠状放射与胼胝体(膝部与体部)同时表现出分数各向异性降低与轴向弥散系数升高,提示轴索损伤。右侧扣带束海马段出现分数各向异性降低并伴平均弥散系数、轴向弥散系数及径向弥散系数升高,这可能提示轴索损伤合并水肿与炎症(即小胶质细胞增生)。左侧扣带束海马段或右侧上额枕束出现平均弥散系数与轴向弥散系数升高而分数各向异性未变,提示水肿与炎症。此类在大脑脚、扣带束海马段及丘脑后放射的轴向弥散系数或平均弥散系数改变已在既往研究中被报道。

白质束弥散指标的变化主要侧化于右侧。该模式与先前提示 mTBI 相关微结构改变存在半球不对称的报道一致。对这种侧化的一种可能解释是左半球具有更致密的轴索分支,潜在地为抵抗剪切或旋转力等机械应力提供更高的结构韧性。该研究也承认若干其他因素会导致急性 TBI 后 DTI 变化的不一致,如损伤类型与严重程度、伤后评估时间及样本量差异。采用更大样本的纵向影像学检查对于充分阐明与症状缓解相关的侧化弥散改变至关重要。

尽管先前研究已报道针刺对 TBI 症状缓解的影响,但少有显示其优于假针刺或安慰剂。该研究是首个假针刺对照的针对 mTBI 患者 PCS 的神经影像学试验,结果显示仅真针刺带来显著症状减轻。真针刺后右侧后部冠状放射分数各向异性增加与轴向弥散系数降低,可能指示对 mTBI 所致轴索损伤的潜在恢复效应。治疗后胼胝体压部分数各向异性增加进一步支持针刺在易损白质束中的调节作用。该发现由实验研究证据所支持,即针刺可通过增加脑血流并维持髓鞘完整性提高分数各向异性。此外,针刺后右侧后部冠状放射分数各向异性增加与个体 6–12 个月更为有利的结局相关,提示持久的治疗获益并凸显针刺作为 mTBI 长期治疗选择的潜力。由于局限性,无法检视针刺的远期效应以阐明白质纤维弥散异常的恢复过程。

该研究存在若干局限。首先,样本量较小且为单中心来源的相对同质性队列,可能限制结果的泛化性。其次,尽管在 DTI 分析中进行了多重比较校正,假阳性结果风险仍然存在,需在未来研究中进一步处理。第三,缺乏 6–12 个月的随访影像数据,限制了对更长期分数各向异性变化的评估并阻碍对针刺对白质完整性持续效应的评价。第四,研究随访期未超过 1 年,无法分析治疗获益的长期耐久性或持续针刺疗程对神经学结局的潜在影响。最后,未来研究应招募更具多样性的不同脑损伤类型样本,延长影像随访以评估长期效应,并通过纳入完全盲法对照组与客观结局指标来解决缺乏盲法的问题。

原文链接

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.250315?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed