克服免疫检查点抑制剂耐药性,最新Nature系列综述!

时间:2025-08-25 12:15:00 热度:37.1℃ 作者:网络

非小细胞肺癌(NSCLC)是全球最常见且致命的癌症之一,尽管早期诊断和治疗取得了一些进展,晚期NSCLC的治疗依然面临着极大的挑战。随着免疫检查点抑制剂(ICIs)的应用,治疗方案发生了革命性的变化,尤其是PD-1/PD-L1抑制剂的引入,显著改善了部分晚期NSCLC患者的生存期。ICIs通过解除免疫系统的抑制,恢复T细胞对肿瘤细胞的识别和攻击,成为NSCLC治疗的基石。然而,尽管部分患者从ICIs治疗中获益,仍有相当一部分患者表现出抗药性。免疫耐药性机制的复杂性,以及如何克服这种耐药性,成为当前NSCLC治疗中的关键难题。

2025年8月14日,德国肺部研究中心Martin Reck团队在《Nature Reviews Clinical Oncology》期刊上发表了一篇题目为“reatment of NSCLC after chemoimmunotherapy — are we making headway?”的综述文章,总结了免疫检查点抑制剂在NSCLC治疗中的耐药性问题,深入分析了抗药性的机制、临床表现、潜在生物标志物及管理策略,旨在为改善NSCLC患者的治疗前景提供新的视角和研究方向。

免疫检查点抑制剂耐药机制

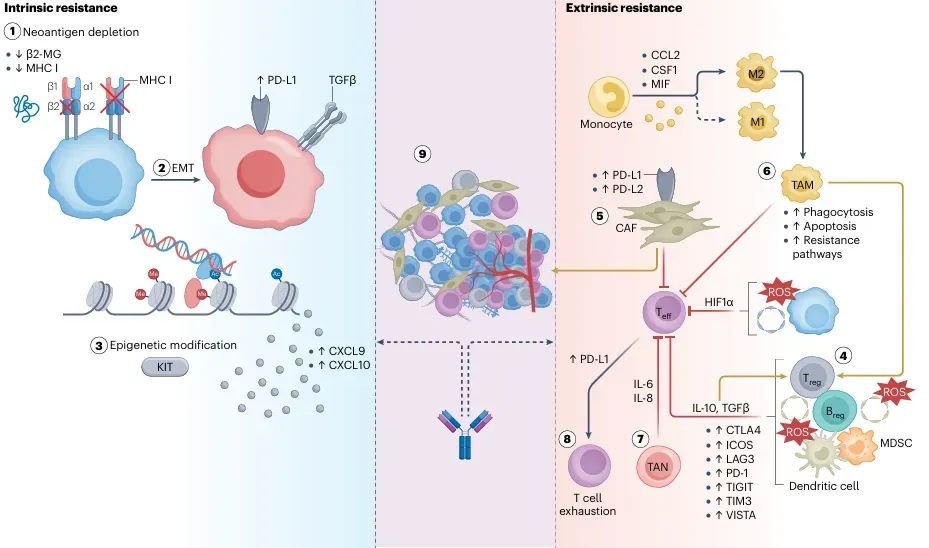

作者首先深入剖析了耐药的生物学基础,强调其既有肿瘤细胞本身的内在特征(如抗原呈递缺陷、信号通路异常、表观遗传改变),也有由肿瘤微环境(TME)驱动的外部因素(如免疫抑制细胞浸润、细胞因子分泌、缺氧和代谢改变)。此外,宿主因素如微生物群失衡和器官特异性条件也进一步加剧耐药。这部分的逻辑重点在于表明:耐药并非单一机制导致,而是多层次、多环节共同作用的结果,因此破解耐药需要综合性的策略。

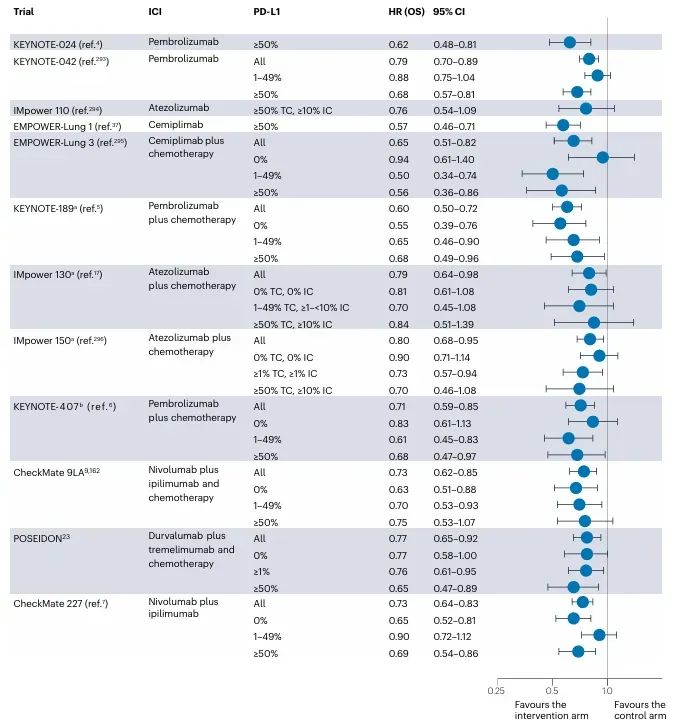

图1:已批准的一线免疫检查点抑制剂(ICIs)或基于ICIs的治疗方案在晚期驱动基因阴性非小细胞肺癌(NSCLC)患者中的生存获益。

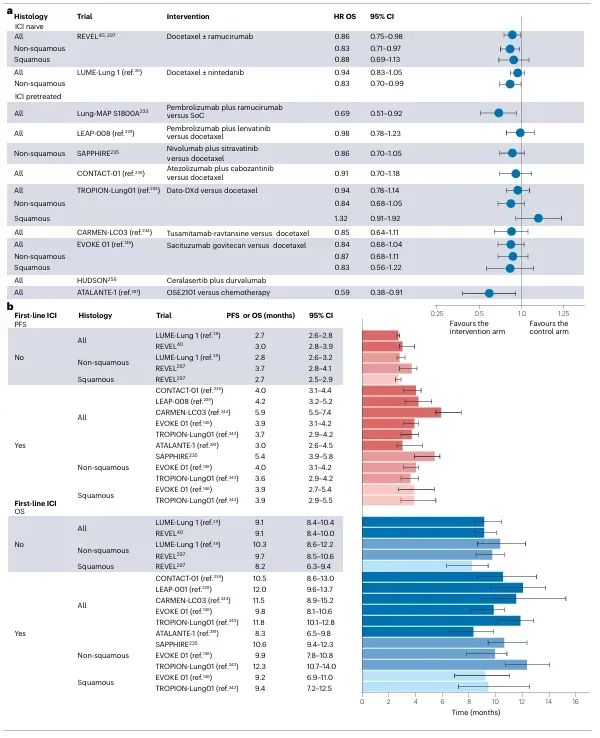

图2:第二线治疗在晚期驱动基因阴性非小细胞肺癌(NSCLC)患者中的疗效。

图3:免疫检查点抑制剂(ICIs)或基于ICIs的治疗方案的内在和外在抗药性机制。

耐药的临床表现模式

在机制分析之后,作者转向临床实践,指出耐药并不只是实验室里的概念,而在患者中有具体表现。他们将耐药分为原发性(治疗伊始即无效)和继发性(初期有效后出现进展),并结合超进展、假进展和寡进展等特殊模式,展示了临床中的复杂图景。通过这种分类,作者强调了耐药的多样性与动态性,同时为后续讨论治疗对策奠定了临床背景。

耐药生物标志物

作者进一步探讨了耐药预测与识别的问题。他们指出,目前唯一被临床广泛应用的标志物是 PD-L1 表达,但其预测效能有限。随着研究深入,KRAS、STK11/LKB1、KEAP1 等基因突变、肿瘤突变负荷(TMB)、微生物群构成以及免疫微环境特征,逐渐显示出作为潜在生物标志物的价值。

ICI耐药NSCLC的治疗管理

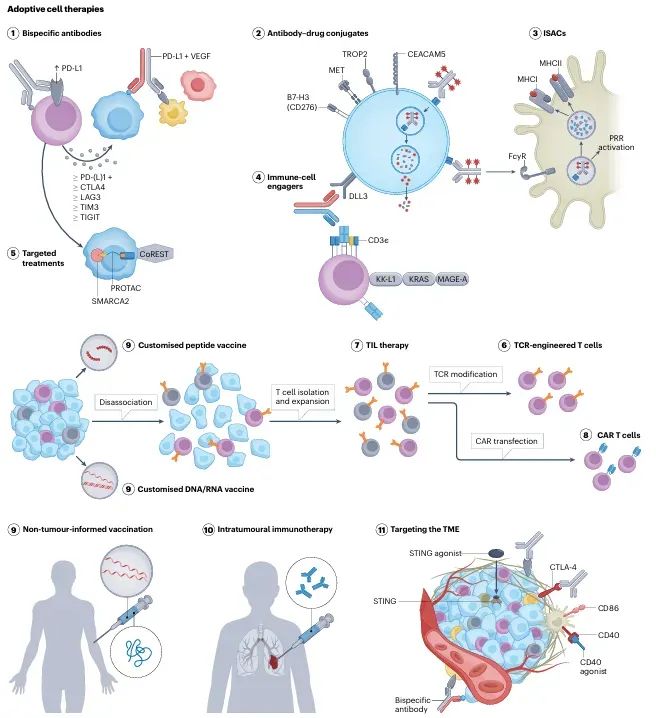

在明确耐药机理与标志物的基础上,作者回顾了当前的二线治疗,如多西他赛单药或联合抗血管生成药物,但疗效有限。与此同时,新兴疗法如双特异性抗体、T 细胞引导剂、抗体–药物偶联物(ADC)、靶向药物、过继细胞治疗、肿瘤疫苗及局部免疫治疗,正成为热点。

图4:克服免疫检查点抑制剂(ICI)耐药性的创新方法。

未来管理方向

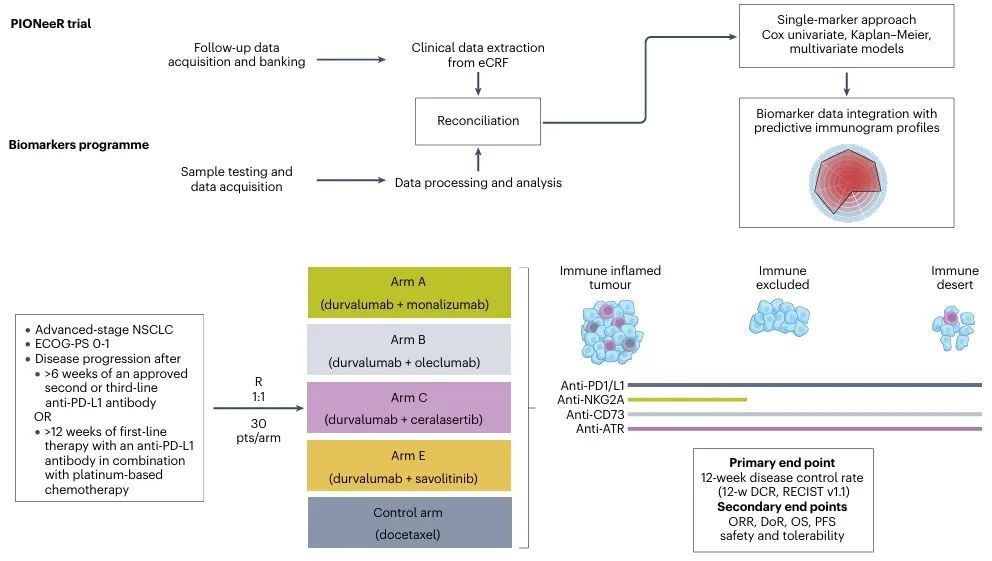

作者进一步强调未来研究应如何推动进展。他们提出,耐药的复杂性决定了传统临床试验设计的局限性,因此需要更多基于生物标志物的自适应、假设生成型研究,以便动态调整策略并加速创新药物的评估。

图5:PIONeeR 试验作为免疫检查点抑制剂耐药NSCLC患者生物标志物驱动的概念验证研究的例子。

结论

在结论部分,作者总结了全文的逻辑主线:NSCLC 患者对 ICI 的耐药几乎不可避免,其机制多元且复杂,临床模式多样,而精准生物标志物和创新治疗策略是未来突破的关键。最终,他们呼吁科研与临床紧密结合,通过系统性的研究设计,加快向耐药患者提供更有效的治疗方案。

原文链接:

https://doi.org/10.1038/s41571-025-01061-7