2025 ICAAA/WSO科学声明:脑淀粉样血管病的诊断和管理

时间:2025-08-26 12:10:47 热度:37.1℃ 作者:网络

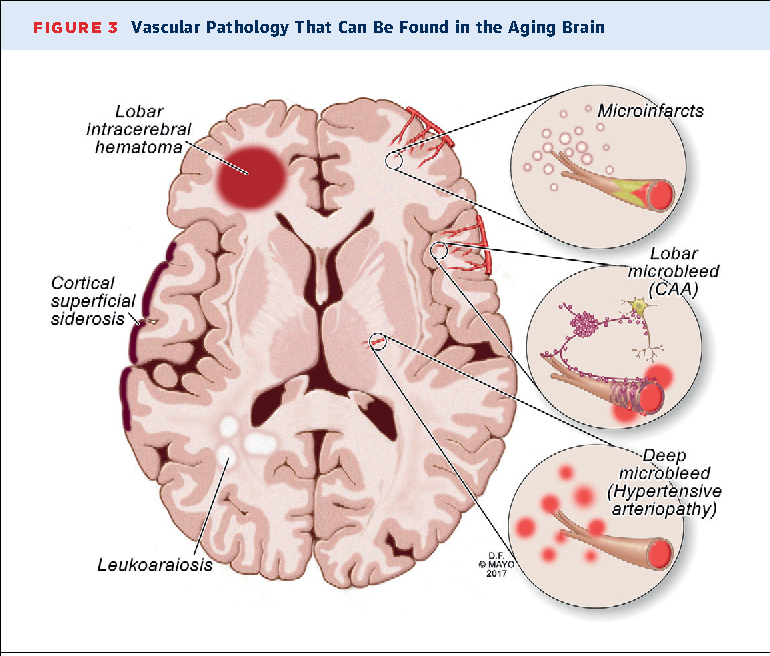

论坛导读:脑淀粉样血管病(Cerebral amyloid angiopathy, CAA)在老年人的大脑中是一种常见的以β淀粉样蛋白(Amyloid β,Aβ)沉积于颅内微血管(软脑膜动脉、皮质小动脉、毛细血管)为特点的神经系统变性疾病。目前其发病机制尚不十分明确,可能因为随着年龄的增长,大脑对Aβ的清除能力下降,同时很多患者的发病与遗传也息息相关。脑淀粉样血管病相关炎症(CAA-ri)是散发性脑淀粉样血管病的少见临床表现,是软脑膜及脑血管Aβ沉积引起的炎症反应。主要表现为快速进展的认知功能减退、头痛、行为改变、发作和局限性神经功能障碍等。MRI表现为T2或 FLAIR单发或多发片状或融合的白质高信号。

doi: 10.1016/j.jacc.2017.07.724.

脑淀粉样血管病 (Cerebral amyloid angiopathy,CAA)是一种与年龄相关的神经系统疾病。CAA最初在20世纪初被描述,长期以来被视为一种罕见的神经病理学发现。直至近几十年,随着人口老龄化和神经影像技术的飞速发展,CAA才被广泛认识到是一种常见且具有重要临床意义的疾病。它是自发性脑叶出血(ICH)的首要原因,占该类型出血的绝大部分,同时也与阿尔茨海默病(AD)等认知障碍疾病密切相关。其特征是β-淀粉样蛋白(Aβ)在中枢神经系统的小至中等血管壁异常沉积。这种沉积导致血管脆弱性显著增加,是老年人脑叶出血、认知障碍和神经功能缺损的重要原因。随着神经影像学技术磁共振成像(MRI)的应用,CAA的诊断已不再仅依赖于尸检。但对于神经科医生和其他照顾快速老龄化的世界人口的临床医生来说,CAA仍然是一种公认的和具有挑战性的疾病。CAA主要是一种与年龄密切相关的疾病。其患病率随年龄增长而急剧上升。尸检研究显示,在60-69岁人群中患病率约为30%,而在90岁以上人群中可高达50-60%。大多数CAA为散发性,但也存在罕见的遗传性或家族性形式(如荷兰型、冰岛型),由相关基因(如APP, CST3)突变引起。

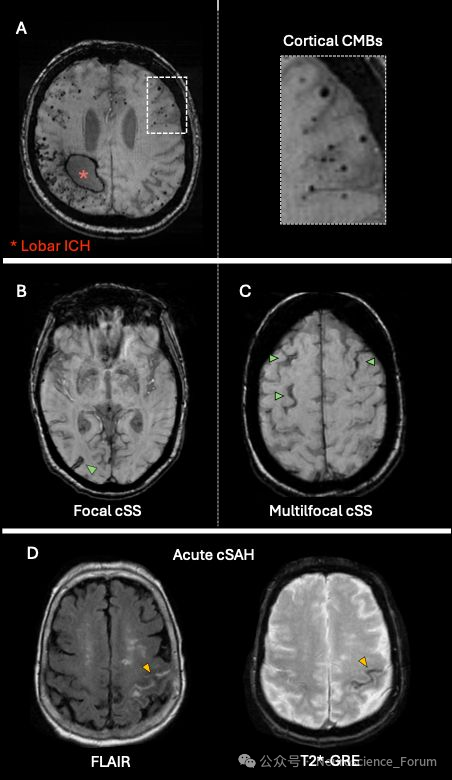

CAA其特征在于随着时间的推移,淀粉样β颗粒在脑脉管系统内沉积。其中的一种罕见并发症是脑血管淀粉样沉积物的自身免疫性炎症综合征。CAA是自发性脑叶出血(ICH)的主要原因,也可引起短暂的局灶性神经发作和凸面蛛网膜下腔出血,CAA相关的ICH具有较高的死亡率、发病率和复发率。CAA的临床表现多样,可从无症状到灾难性事件。短暂性局灶性神经系统发作(TFNEs) 是 CAA 的另一特征性的急性临床表现,也称为“淀粉样发作(amyloid spells)”。典型的TFNEs 表现为反复、短暂(通常持续时间<30 min)、刻板的神经症状,如感觉异常、无力、语言障碍等,其中从手指向上肢近端蔓延的播散性感觉异常最具特征性,符合感觉皮质的分布特征,需要与短暂性脑缺血发作、偏头痛或癫痫发作等发作性疾病相 鉴别 。TFNEs 在 CAA 中的发生率约为14%。CAA可以影响广泛的临床决策,包括抗血栓药物的使用、抗β-淀粉样肽(Aβ)免疫疗法的安全性以及抗炎或免疫抑制治疗的需要。

https://doi.org/10.1161/SVIN.04.suppl_1.23

2025年8月ICAAA/WSO提出了代表国际CAA协会和世界卒中组织(WSO)撰写的指南,旨在告知疑似CAA患者的治疗方法。该指南涵盖了与实践相关的五个领域:(1)脑出血风险的诊断、检测和预测;(2)抗血栓药物和血管介入治疗;(3)血管危险因素和伴随用药;(4)CAA表现的治疗;(5)和CAA相关炎症和血管炎的诊断和治疗。

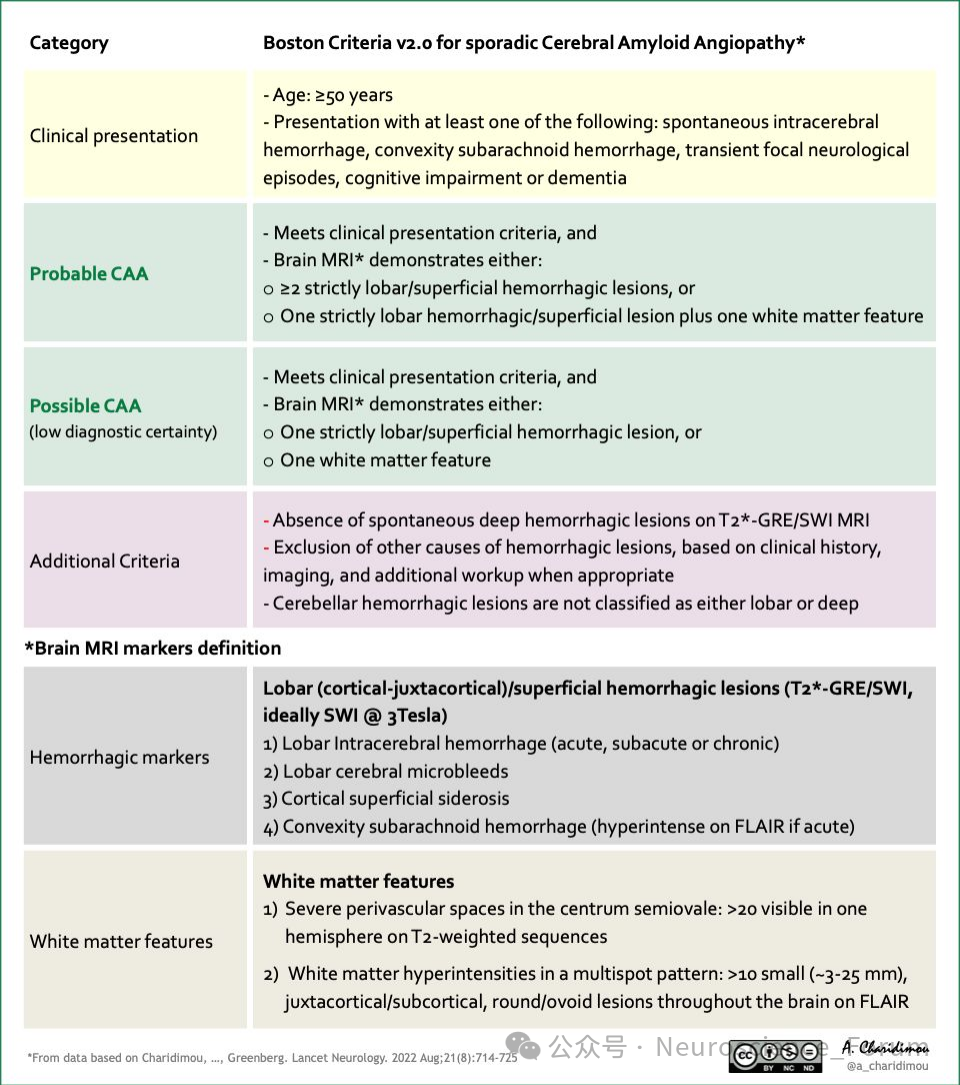

可能和可能的散发性脑淀粉样血管病的波士顿标准v2.0框架。

指南主要强证据推荐摘要

(1)在≥50岁的患者中,应怀疑CAA是导致脑叶型脑出血、蛛网膜下腔出血或蛛网膜下腔出血的潜在原因,或认知衰退的潜在诱因。对于年龄小于50岁或有多个一级亲属受影响的影像学表现者,应详细采集家族史,并考虑进行常染色体显性突变的基因检测,以确定是否为CAA所致。

(2)对于既往接触过相关人体尸体组织(包括硬膜移植物、源自人硬脑膜的栓塞材料或源自人尸体垂体腺的生长激素)的患者,包括年龄小于50岁的患者,CAA应被视为不明原因的脑叶出血、cSAH、认知能力下降或TFNE的可能病因。

(3)对于所有疑似CAA患者,临床医生应根据抗血栓治疗的已知风险与获益、患者个体化的主要缺血性血管事件风险、未来脑出血及其他出血并发症风险以及个人偏好,制定个体化的抗血栓治疗启动或恢复方案。CAA患者的脑出血风险需通过其个体化的CAA表型标志物进行评估(参见上文“脑出血风险的诊断、检测与预测”部分)。同样,主要缺血性血管事件的风险评估应基于患者特征,并在条件允许时采用经过验证的评分系统(如房颤患者的CHA2DS2-VASc评分)。

(4)对于因CAA导致的脑出血患者,应定期监测血压(BP)以维持130/80 mmHg的长期目标,从而降低脑出血复发的风险。家庭血压监测可能有助于提高患者的能力,改善药物治疗的依从性,并允许更频繁和准确的血压测量以避免血压变异性。对于CAA患者,健康生活方式的改变,包括避免过度饮酒和戒烟,是降低卒中风险的明智之举。

(5)对于CAA相关脑内出血或蛛网膜下腔出血合并高危房颤(CHA2DS2-VASc≥2)的患者,目前尚不明确是否应重新启动抗凝治疗。根据现有证据,这种情况可能无需使用抗凝药物。若需考虑抗凝治疗,直接口服抗凝药(DOAC)比维生素K拮抗剂(VKA)更为推荐。

(6)年龄在50岁或以上的患者出现TFNEs时应怀疑CAA。患有CAA相关TFNEs的患者,尤其是伴有cSS/cSAH的患者,具有将来颅内出血(ICH或cSAH)的高风险,应像其他高风险CAA患者一样治疗。CAA似乎与抗-A免疫疗法副作用的风险增加有关。因此,这些治疗方法不应用于治疗研究试验范围之外的CAA。

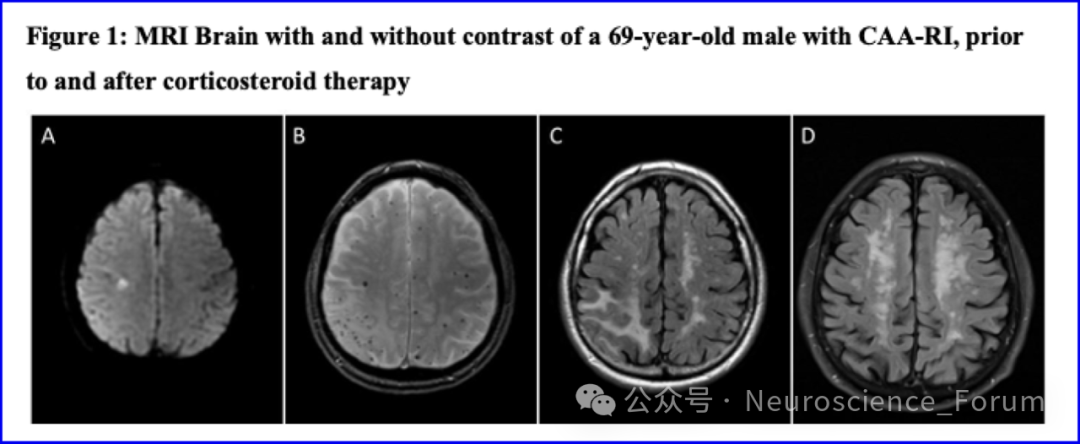

(7)CAA-ri应怀疑患者(通常年龄超过50岁)有:适当的临床综合征(包括头痛、亚急性脑病、癫痫发作、局灶性神经症状和体征,但也有不太严重的症状或急性和快速进行性认知综合征);和适当的放射学表现(包括在液体衰减反转恢复(FLAIR) MRI、脑叶CMB(伴或不伴cSS或ICH)或软脑膜强化上的不对称皮质-皮质下融合性高信号或脑沟高信号/渗出),不可归因于急性ICH。建议使用皮质类固醇进行早期免疫抑制(诊断后尽快)(例如,静脉注射或口服甲基强的松龙1g/天,持续5天,然后口服类固醇减量,通常持续3-6个月以上)。

脑淀粉样血管病出血性MRI标记的典型例子。(A)轴位SWI显示亚急性脑叶出血(红色星号),伴有多个严格意义上的脑叶微出血(CMBs )(插图放大)。(B-C)脑淀粉样血管病患者cSS的轴位SWI示例:1个有cSS的沟(箭头,B)和3个受影响的沟(箭头,C)。(D)急性凸面蛛网膜下腔出血(线性高血压信号),在轴向FLAIR上,沿左侧中央沟有相应的T2*-GRE曲线低信号,患者表现为脑淀粉样血管病治疗的短暂局灶性神经发作。值得注意的是,在波士顿标准v2.0中,急性凸面蛛网膜下腔出血被视为出血性相当于cSS(同一病变的慢性形式)。

迄今为止的证据表明,CAA-ri代表了一系列临床、放射学和病理学的严重程度。ABRA这个术语可以作为一个额外的描述符,用于病理上证明真正的血管破坏性血管炎(而不是血管周围炎症)。术语“炎性CAA”似乎不是一个有用的补充。可能有一系列对血管淀粉样蛋白的炎症反应,从血管周围浸润到ABRA病理严重程度是否影响临床和放射学表型仍不确定。

根据一项2016年研究提出了CAA-ri的诊断标准,该研究包括17名经病理证实的CAA-ri患者和37名经病理证实的“非炎性”CAA对照患者。提出的可能CAA-ri的标准要求非对称(亚)急性FLAIR高信号异常(不归因于脑出血)延伸至皮质下白质,该标准的敏感性和特异性分别为82%和97%。最近一项CAA-ri系统综述报告了平均诊断年龄为66岁。可能的标准似乎对临床实践有用,但可能没有足够的诊断准确性来可靠地识别患有该疾病的患者,因为CAA-ri的主要鉴别诊断包括CNS血管炎、PRES和自身免疫性或感染性脑炎。

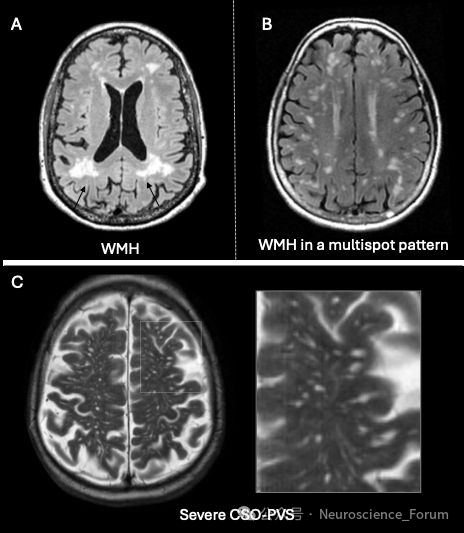

波士顿标准v2.0 (B和C)中包含的非出血性脑白质标志物。(A)轴向FLAIR序列显示推测为血管来源的白质高信号,后(枕)区占优势。( B)多斑点模式的白质高信号,对应于皮质下白质中10个以上的小(环状或空泡状)高信号斑点。(C)半卵圆中心水平的T2加权序列的轴向切面,插图中放大,显示无数MRI可见的血管周围间隙(脑脊液样对比,点或线状,沿着小口径穿透动脉的路径)。

CAA是与年龄相关的脑血管病,其临床谱从无症状到毁灭性脑出血。神经影像学标志物(CMBs, cSS)和波士顿标准的使用,使得生前无创诊断成为可能。在症状出现前识别高风险个体,例如通过血液或脑脊液生物标志物(如Aβ40/42比率)结合先进影像学早期诊断。当前管理核心在于积极的血压控制和避免使用抗凝药物以预防出血。对CAA病理机制的深入理解和诊疗技术的不断进步,整合基因(ApoE)、影像和生物标志物信息,构建更精确的风险预测模型,指导临床决策,将为未来开发出有效治疗策略、改善患者预后带来希望。

原文索引:Cordonnier C, et al. Diagnosis and management of cerebral amyloid angiopathy: a scientific statement from the International CAA Association and the World Stroke Organization. Int J Stroke. 2025 Jul 28:17474930251365861. doi: 10.1177/17474930251365861.