上颌神经阻滞成败关键何在?婴幼儿腭裂术后两种方法对比及个体解剖影响探讨

时间:2025-08-05 12:24:33 热度:37.1℃ 作者:网络

腭裂是常见的先天性颅面畸形之一,常导致吞咽、发音等重要生理功能障碍,通常建议在2岁前完成手术修复。术后有效镇痛对于促进患儿早期恢复经口进食、减少应激反应及预防相关并发症具有重要意义。

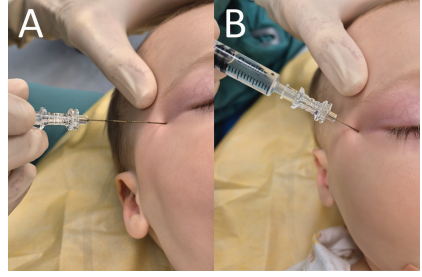

上颌神经阻滞通过阻断三叉神经上颌支的传导,可显著缓解腭裂术后疼痛,并减少全身镇痛药物的使用,现已被推荐为该类手术围术期镇痛的重要组成部分。传统操作主要依赖体表解剖标志进行盲穿:即以颧弓前下方为穿刺点,针尖指向蝶骨大翼方向,需谨慎避开眼眶及颅内等关键结构。然而,由于个体间解剖变异较大,尤其在婴幼儿群体中,骨性标志尚不清晰,导致穿刺准确性受限,存在阻滞失败或并发症风险。

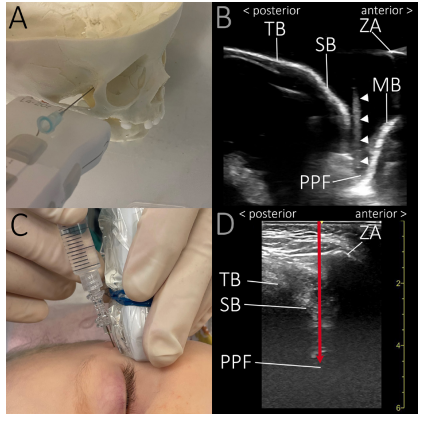

近年来,随着超声技术在区域阻滞中的应用拓展,临床医生期望通过实时可视化针尖位置与局麻药扩散过程,提高上颌神经阻滞的成功率与安全性。尽管前景广阔,目前仍缺乏大样本、高质量的临床证据支持其在婴幼儿中的优势。此外,2岁以下儿童面部骨骼发育尚未完全,脂肪组织较多,声窗受限,进一步增加了超声下识别翼腭窝及上颌神经的难度。

近期,发表在Reg Anesth Pain Med杂志的一项研究,聚焦核心问题:超声引导是否能够更精准地实现局麻药向翼腭窝及上颌神经周围的分布,从而提升阻滞的成功率与可重复性? 旨在为婴幼儿腭裂术后镇痛提供更具循证依据的技术路径。

该随机对照交叉试验于2023年6月至2024年6月在奥斯陆大学医院完成,注册号NCT05778903。纳入20例非综合征且无除腭裂外其他颅颜面畸形的患儿,年龄10至24月。麻醉诱导及维持依据标准流程完成,术中患儿先后于左右两侧接受上颌神经阻滞——一侧采用传统标志定位法(针头经前颧弓角,抵达蝶骨大翼,再前下方引导至翼腭窝),另一侧为超声引导法(利用L4-20T线阵探头于颧弓上方扫描寻找翼腭窝解剖标志,针头外平面技术进针至翼腭窝)。局麻药剂量均为每侧0.15 mL/kg 2.5 mg/mL布比卡因+肾上腺素5 µg/kg。阻滞完成后立即行3T MRI扫描,使用高分辨率T2加权TSE (DRIVE)序列评估局麻药液体信号在翼腭窝及周围结构分布,并由盲法放射科医生分析。主要终点为局麻药液体与上颌神经在翼腭窝的接触(判定阻滞成功);次要包括局麻药向其他结构(颞下窝、眼眶等)蔓延情况,针头角度深度,穿刺时出血及并发症。统计采用配对方法比较双侧技术差异。

研究结果

参与研究的20例患者平均年龄12±3.1个月,平均体重9.8±1.4公斤,男女比例3:7,均顺利完成阻滞和MRI检查。针头深度在标志定位组为42.4±3.9 mm,超声指导组44.4±4.2 mm(p=0.03),针头上下角度标志组略高于超声组(37.5° vs 29.9°,p<0.01),左右角度无显著差异。

图. 在超声技术出现之前,上颌神经阻滞通常采用解剖标志引导的颧弓上入路

MRI显示,标志组13/20侧(即65%)局麻药在翼腭窝与上颌神经有接触,超声组14/20侧(70%)成功,差异无统计学意义(p=0.56)。12例患儿双侧均观察到成功阻滞液体分布,5例双侧均未见局麻药达翼腭窝(图1,图2)。局麻液体无扩散至眼眶或颅内,部分病例液体进入颞下窝或鼻腔。穿刺过程中,标志法偶有血液回吸(2例),超声法未见。无局部血肿或严重并发症发生。术后24小时镇痛剂(吗啡)使用剂量未因分布成功与否出现差异。

图. 颧弓上入路超声可视化及翼腭窝内针尖定位

讨论

本研究为采用MRI直接影像对比超声引导与传统标志定位上颌神经阻滞在腭裂术患儿中局麻药分布差异的随机交叉试验。结果表明超声引导在局麻药至翼腭窝以及与上颌神经接触的成功率上未表现出优势,两者均约为二分之一至三分之二患儿达到理想扩散效果。值得注意的是阻滞失败多表现为双侧同时出现,暗示患者个体解剖如翼腭窝大小、通路形态等可能是影响阻滞成败的关键,而非单纯阻滞技术问题。

既往研究多以临床疼痛评分和阿片类药物使用量评估阻滞效果,缺乏直接对比阻滞技术的客观影像学资料。本研究通过MRI实现了这一突破,结合术后镇痛需求无统计差异的事实,提示即使局麻药未均匀至翼腭窝或临近神经,部分阻滞仍能缓解疼痛,可能由于局麻药流向邻近神经分支或软组织。阻滞技术上的超声实施虽有理论可视优势,但设备需求及操作复杂性限制其普及,高成本与资源不足的地区尤为明显。因此,验证传统标志定位在技术熟练眼中仍具备良好有效性的事实,具有重大意义。

本研究还提出了超声探头应置于颧弓上方的“超颧弓”位置以获得最佳视觉角度,纠正了某些文献中“颧弓下方”视角无法清晰显示翼腭窝的常见误区。此外,研究强调标志定位和超声法在针头方向及进深上存在统计差异,但幅度较小,临床意义有限。

研究局限包括MRI信号与真实神经阻滞成功之间的相关性尚未完全确立,前置MRI扫描缺失使得偶发液体信号误判风险不能完全排除,以及样本量有限。未来应联合临床镇痛效果和神经阻滞成功客观指标开展更大多中心验证,也可探索针对不同患者解剖特点的个性化阻滞方案。

原始出处

Suleiman NN, Lien I, Akhavi MS, et al. Ultrasound guidance does not improve local anesthetic distribution in suprazygomatic maxillary nerve blocks in pediatric patients: a clinical, randomized, controlled, observer-blinded, crossover MRI trial. Reg Anesth Pain Med. 2025;0:1-7. doi:10.1136/rapm-2025-106439. Published by BMJ Group under CC BY-NC 4.0 License.