PCI手术并发症管理:出血、血栓、栓塞(25年PCI指南)

时间:2025-08-16 12:09:53 热度:37.1℃ 作者:网络

我们在临床实践中可能遇到这样的情况:PCI术后患者突然出现黑便或呕血,血压急剧下降;或者术中突发支架内血栓,造影显示血管再次闭塞。这些并发症虽然发生率相对较低,但一旦出现往往危及生命。

根据2025年最新PCI指南,除穿刺部位和导管沿途血管损伤出血血肿外,围术期大出血主要包括由DAPT联合肝素抗凝治疗所致的消化道和脑出血,多与患者出血高危体质和基础疾病如长期高血压致脑血管微动脉瘤有关。

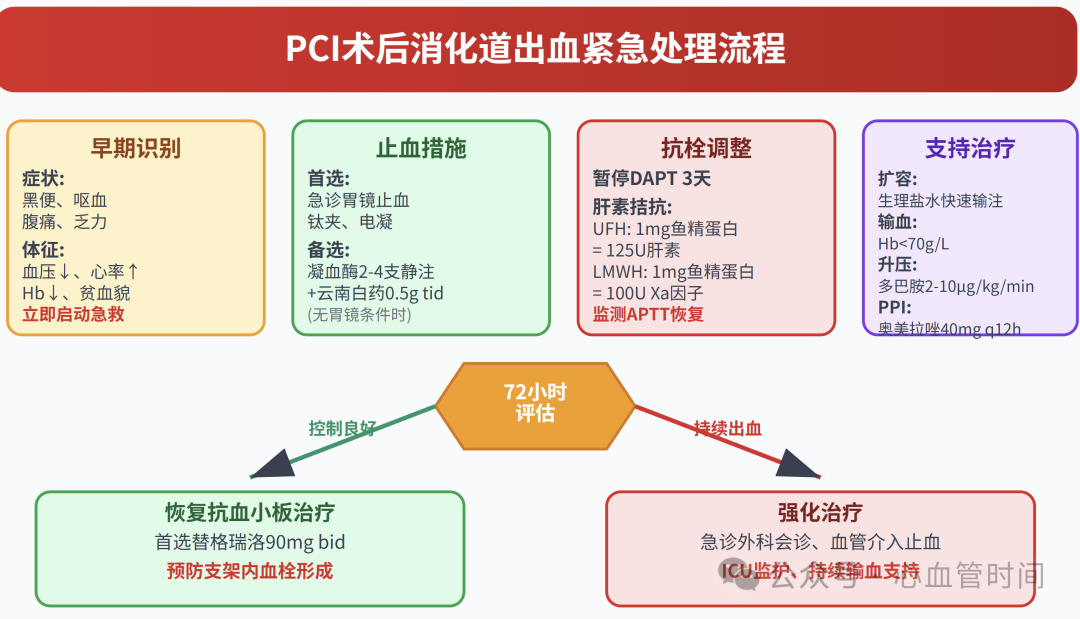

围术期大出血的紧急处理

消化道出血的救治原则

消化道大出血一旦发生,需立即急救。救治原则包括:消化内镜或凝血酶止血,根据国内经验,无条件及时采用消化内镜下止血时,也可考虑凝血酶联合云南白药口服止血。这一中西医结合方案为基层医院提供了宝贵的治疗选择。

同时需要扩容输血、维持或升血压、输注质子泵抑制剂、暂停DAPT 3天。必要时使用抗血栓药物拮抗剂:常用鱼精蛋白中和肝素,1mg鱼精蛋白能拮抗125U肝素;其也可中和低分子量肝素,即1mg拮抗100U的Xa因子活性剂量。

💡 笔者提示

在我们的实践中,凝血酶联合云南白药口服止血确实有效。曾遇到一例PCI术后第2天出现上消化道出血的患者,夜间无法立即行胃镜检查,给予凝血酶静脉注射联合云南白药胶囊口服,出血很快控制。但这只是临时措施,患者稳定后仍需尽快行内镜检查。

暂停DAPT 3天后,应根据止血情况恢复替格瑞洛或氯吡格雷抗血小板治疗,以防支架内血栓形成。脑出血一旦发生需立即请神经内、外科专家会诊,必要时行开颅引流术。

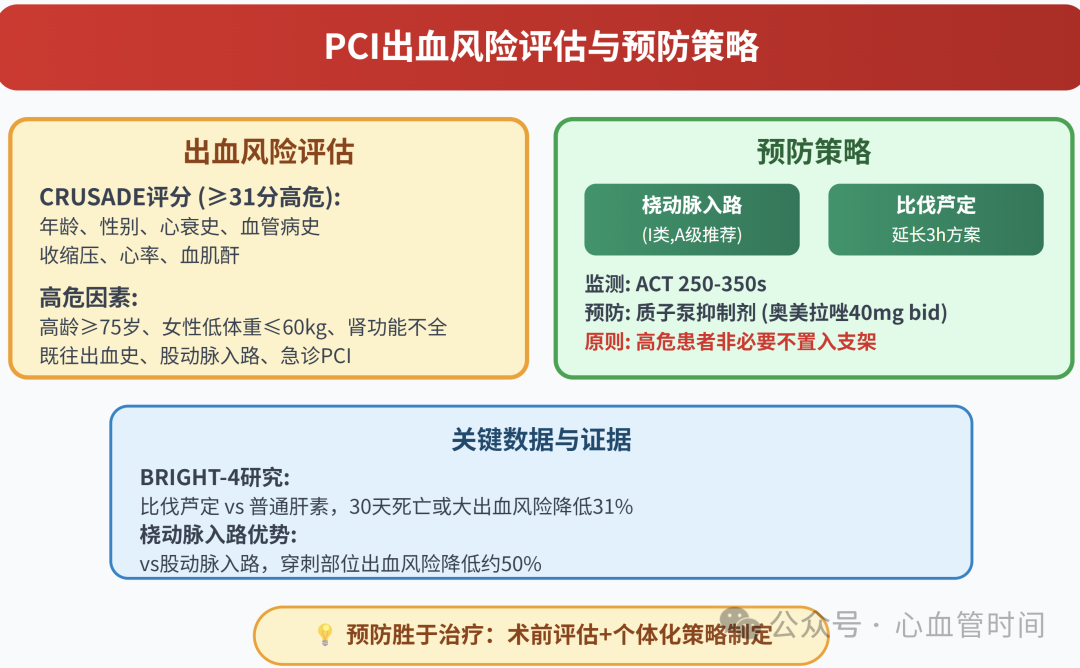

出血风险的评估与预防

系统化风险评估

预防出血的关键是术前使用CRUSADE评分及我国的BRIC-ACS评分评估患者的出血风险。BRIC-ACS评分基于中国人群数据开发,更适合中国患者特点。

对高出血风险患者如肾功能不全、高龄、有出血史及低体重等,需要采取更为保守的治疗策略。这些患者往往同时具有多个危险因素,需要制定个体化的预防方案。

预防策略的实施

采用桡动脉入路是重要措施,指南给予I类A级推荐。与股动脉入路相比,桡动脉入路可显著降低穿刺部位出血、血肿和血管并发症的发生率。

对高出血风险患者,PCI术中首选比伐芦定抗凝及术后继续用药3小时的方案。BRIGHT-4研究显示,对于STEMI患者,比伐芦定高剂量延长3小时方案较普通肝素可显著降低30天死亡或大出血风险,且并未增加支架内血栓风险。

监测ACT以避免过度抗凝;原则上非必要不置入支架。如术前和术后必须抗凝时,需减少剂量。DAPT期间应给予质子泵抑制剂,以防上消化道出血。

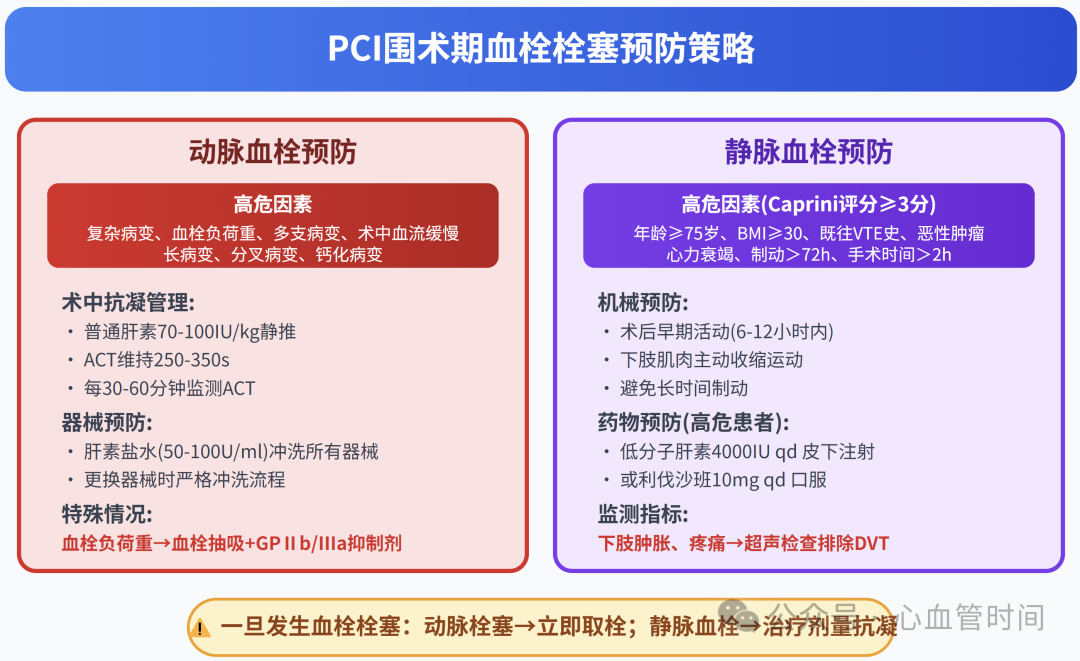

血栓和栓塞并发症的预防

动脉血栓栓塞的预防

动脉血栓和栓塞包括外周动脉栓塞或影响听力、视力的脑血管微栓塞。预防的关键是肝素化抗凝和严格肝素盐水冲洗器械。

术中必须确保所有器械在使用前都用肝素盐水充分冲洗,特别是更换导管、导丝时。维持适当的ACT水平(250-350秒)对预防导管内血栓形成至关重要。对于血栓负荷较重的病变,可能需要使用血栓抽吸装置或血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa抑制剂。

静脉血栓的处理

静脉血栓包括股静脉和小腿肌间静脉血栓形成,均与较长时间卧床有关,特别是老年患者。股静脉血栓不仅需要抗凝治疗,还存在肺栓塞风险。

临床上需要观察患者下肢是否出现肿胀、疼痛等静脉血栓征象。对于长时间卧床的患者,特别是老年患者,应鼓励早期活动,必要时给予预防性抗凝治疗。

💡 笔者提示

静脉血栓预防常被忽视但很重要。我们对高龄、肥胖、既往有血栓病史的患者,会给予预防剂量的低分子肝素。护理团队指导患者进行下肢肌肉收缩运动,促进静脉回流。曾有老年女性患者术后第3天出现左下肢肿胀,及时发现股静脉血栓并给予抗凝治疗,避免了肺栓塞。

重要研究证据

CRUSADE出血风险评分系统为临床医生提供了标准化的出血风险评估工具。BRIGHT-4研究证实了比伐芦定在STEMI患者中的安全性和有效性。ULTIMATE-DAPT研究显示,ACS患者使用阿司匹林+替格瑞洛治疗后1个月,降阶为替格瑞洛单药治疗可显著降低1年出血风险,且不增加缺血风险。

这些循证医学证据提醒我们,PCI并发症的预防需要结合患者个体特征制定个体化治疗方案,不能一概而论。

总结

PCI围术期出血、血栓和栓塞并发症的防治需要全过程管控。 随着新的评估工具和治疗药物不断涌现,PCI的安全性将进一步提升,但规范的临床实践和丰富的经验积累始终是确保患者安全的根本保障。