病例分享:手术与否的转变就在一瞬间|河南结友来面诊,看平扫影像让随访,靶重建后建议马上手术

时间:2025-09-15 12:13:38 热度:37.1℃ 作者:网络

前言:肺结节良性还是恶性,手术还是随访,清晰的影像非常要紧,有时候这样的转变其实就在一瞬间。前段时间位河南的结友在某医院呼吸内科医生的介绍下专程来杭州找我看,想了解到底考虑良性还是恶性以及是否该手术了,还是仍可随访。我让结友做了靶扫描,但由于电脑上影像先看到的是平扫的图像,我对比了她当地的片子,认为基本上没有显著变化,可再观察随访。但在几分钟后发现靶重建的图像也上传了,再看细节信息后又马上建议其手术为妥,结果证实是微浸润性腺癌,手术正是最佳的时机。我们来看看为何杭州市肿瘤医院的靶重建会如此不一般。

病史信息:

主 诉:检查发现肺部阴影2月余。

现病史:患者2月前因发烧于当地医院行胸部CT平扫提示:右肺中叶外侧段腺泡状磨玻璃结节,右肺上叶尖段磨玻璃影,双肺微小实性结节,右肺中叶内侧段部分支气管扩张。期间患者无明显症状,无畏寒、寒战,无咳嗽、咳痰,无胸闷、胸痛,无恶心呕吐,无腹痛腹泻,无头晕头痛骨痛等不适,未予治疗。2025-08-19 肺结节CT靶重建+结构化报告:右肺中叶(SE4,IM312)结节,考虑AIS或MIA,余肺内多枚结节,部分AAH考虑,两肺下叶少许炎性改变考虑,左肺舌段少许纤维增殖灶,右肺中叶节段性管腔扩张。现患者未见明显不适,为求进一步诊治来我院门诊就诊,拟“肺部阴影”收入我科。 患者起病以来,神志清,精神可,胃纳可,睡眠安,二便正常,体重近期无明显变化。

影像展示与分析:

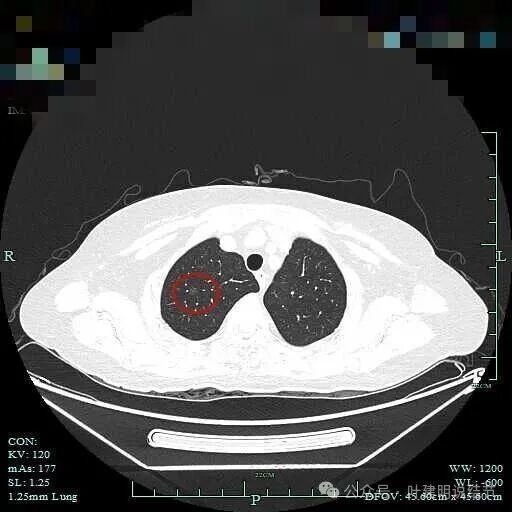

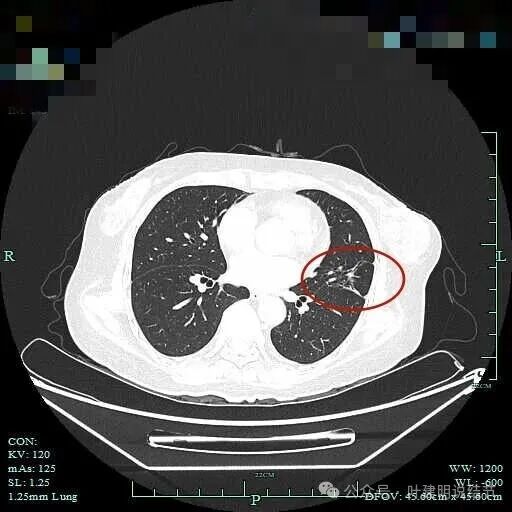

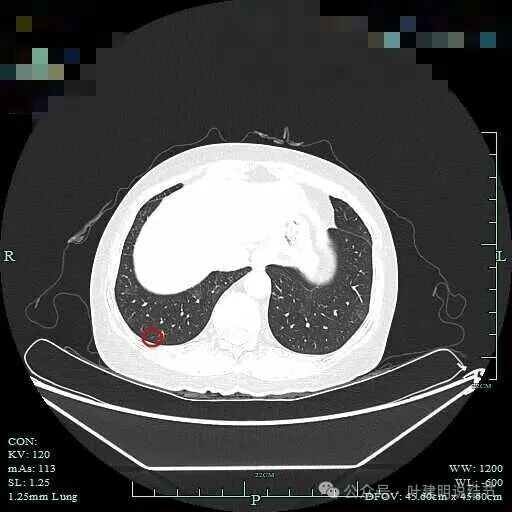

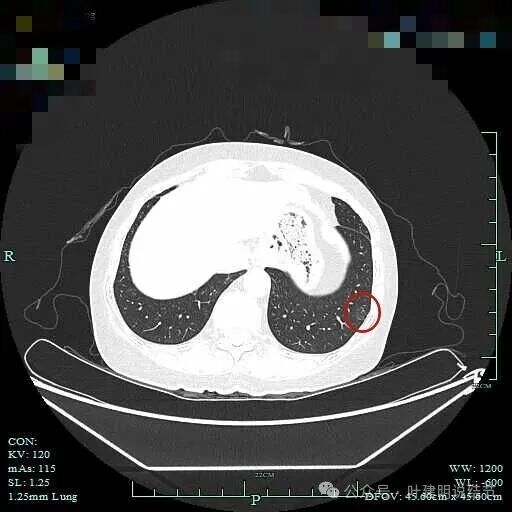

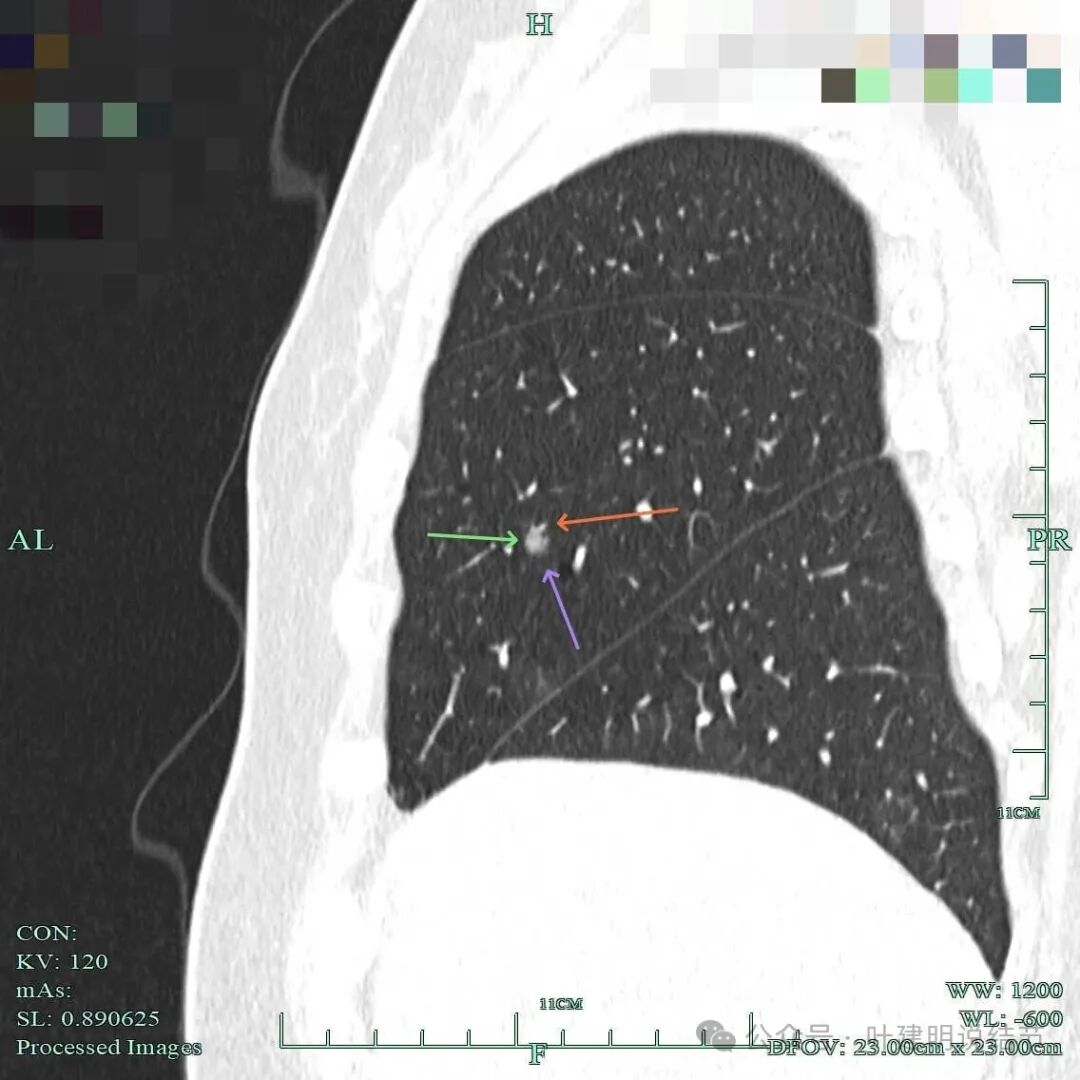

先看两肺结节薄层平扫上的情况:

病灶1:右上叶尖段淡磨玻璃结节,整体轮廓与边界较为清楚,没有实性成分,考虑肺泡上皮增生可能性大。

病灶2:右上叶胸膜下点状高密度微小结节,考虑良性可能性大。

病灶3:右上叶胸膜下淡磨玻璃结节,整体轮廓与边界较为清楚,考虑肺泡上皮增生可能性大。

病灶4:左上叶舌段斑片状阴影,轮廓欠清,边界不清晰,考虑慢性炎可能性大。

病灶5:右中叶磨玻璃结节,密度稍高,轮廓与瘤肺边界清,从平扫上看这样的影像表现考虑原位癌可能性大。

病灶6:右下叶微小淡磨玻璃结节,整体轮廓较为清楚,考虑肺泡上皮增生可能性大。

病灶7:左下叶淡磨玻璃结节,整体轮廓与边界较为清楚,没有实性成分,考虑肺泡上皮增生可能性大。

平扫图像上传到诊间电脑后,我看了这些片子,认为风险最大的主病灶也基本考虑是原位癌,由于多发且主病灶风险仍不算高,可以先随访,以后有进展并风险增加再考虑手术。但随后几分钟靶重建图像也上传到系统后,我发现自己之前的说法不正确,要改成建议她手术切除中叶这个病灶才稳妥。

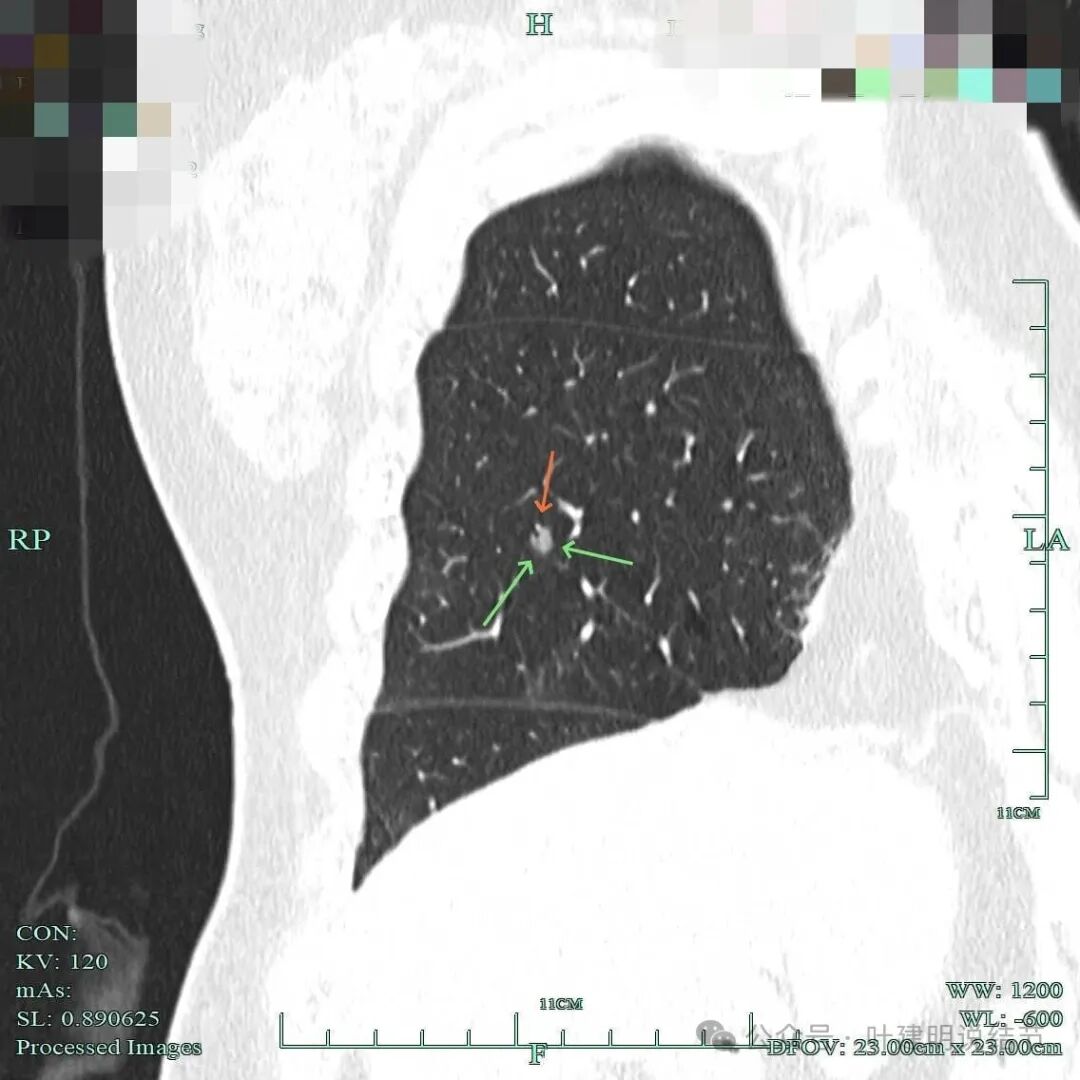

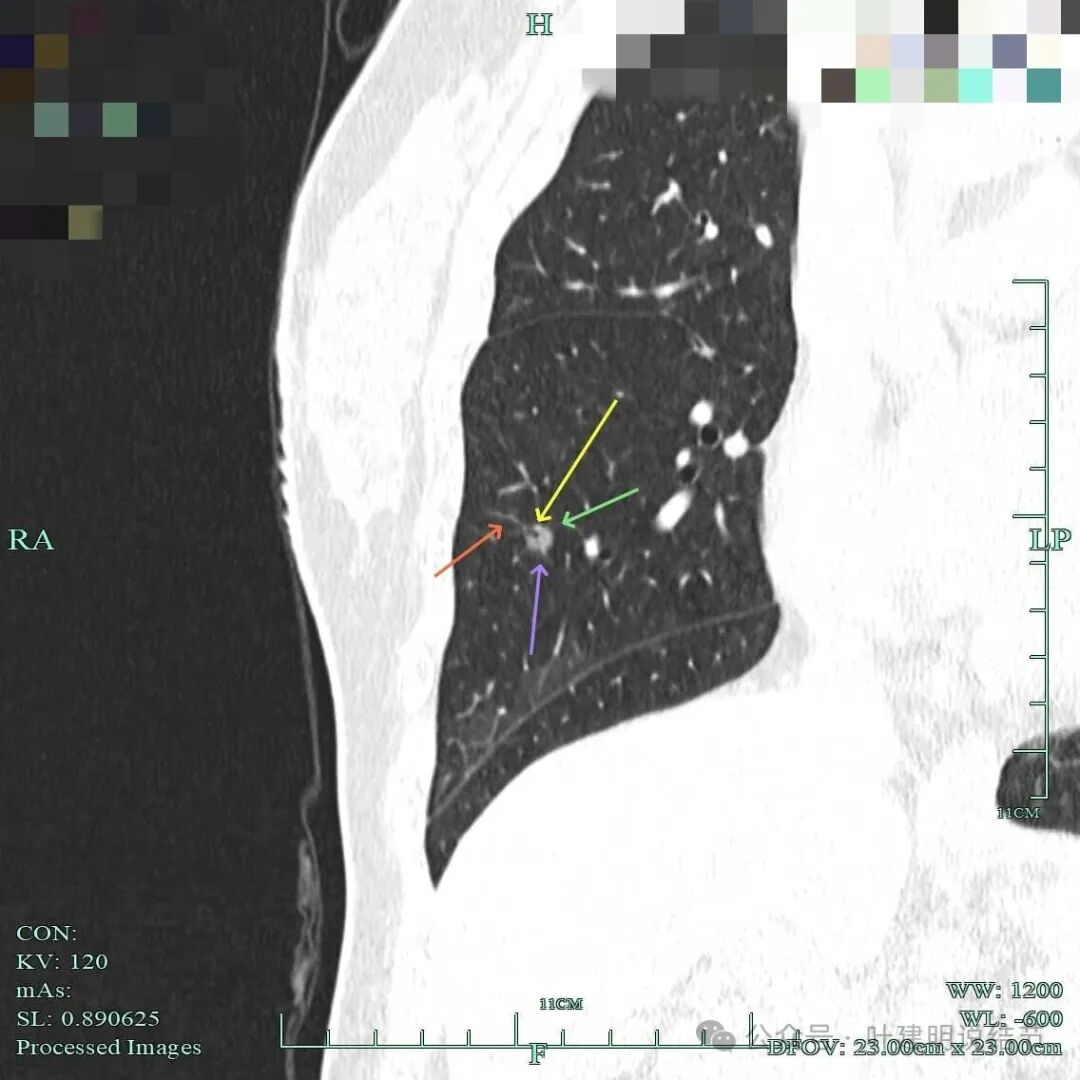

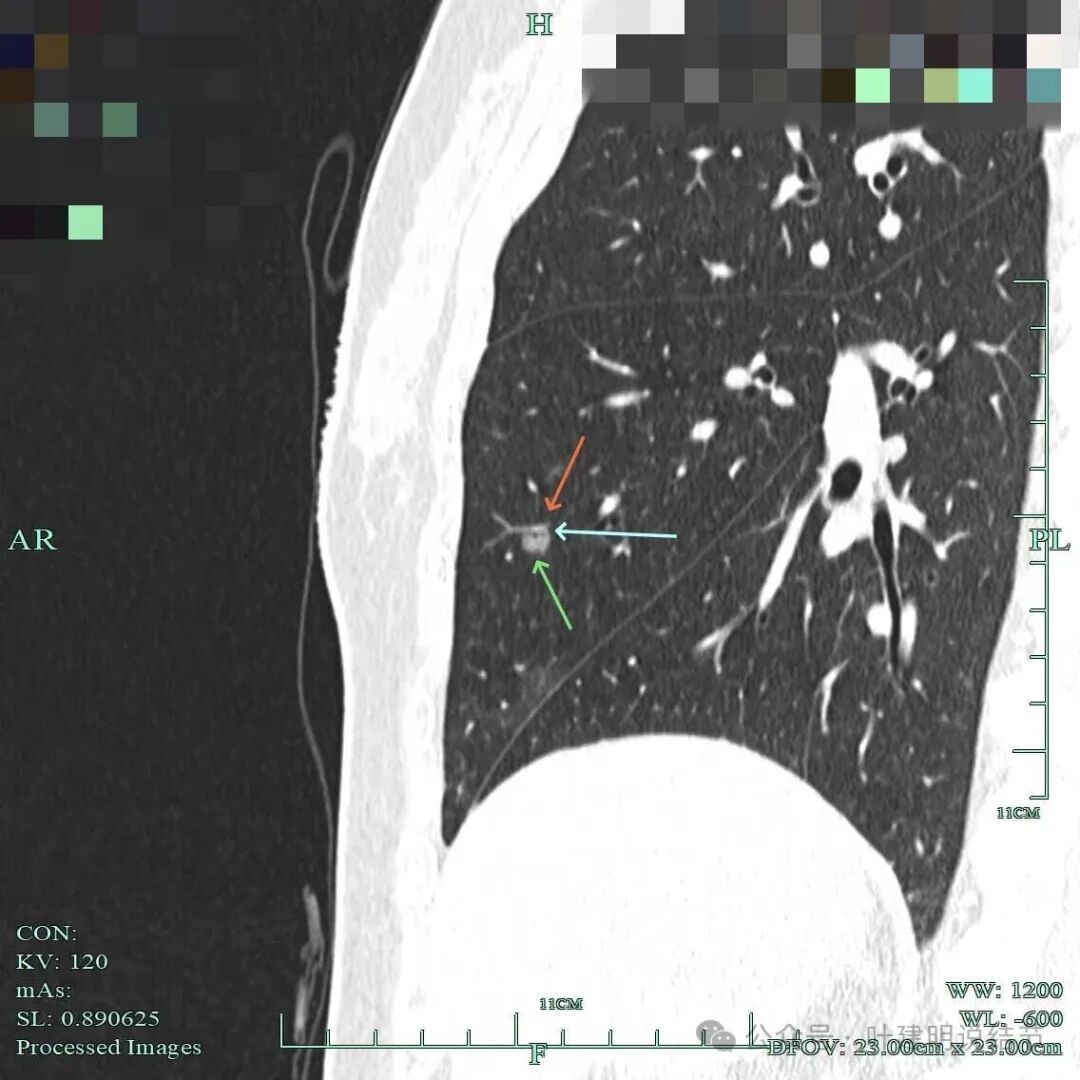

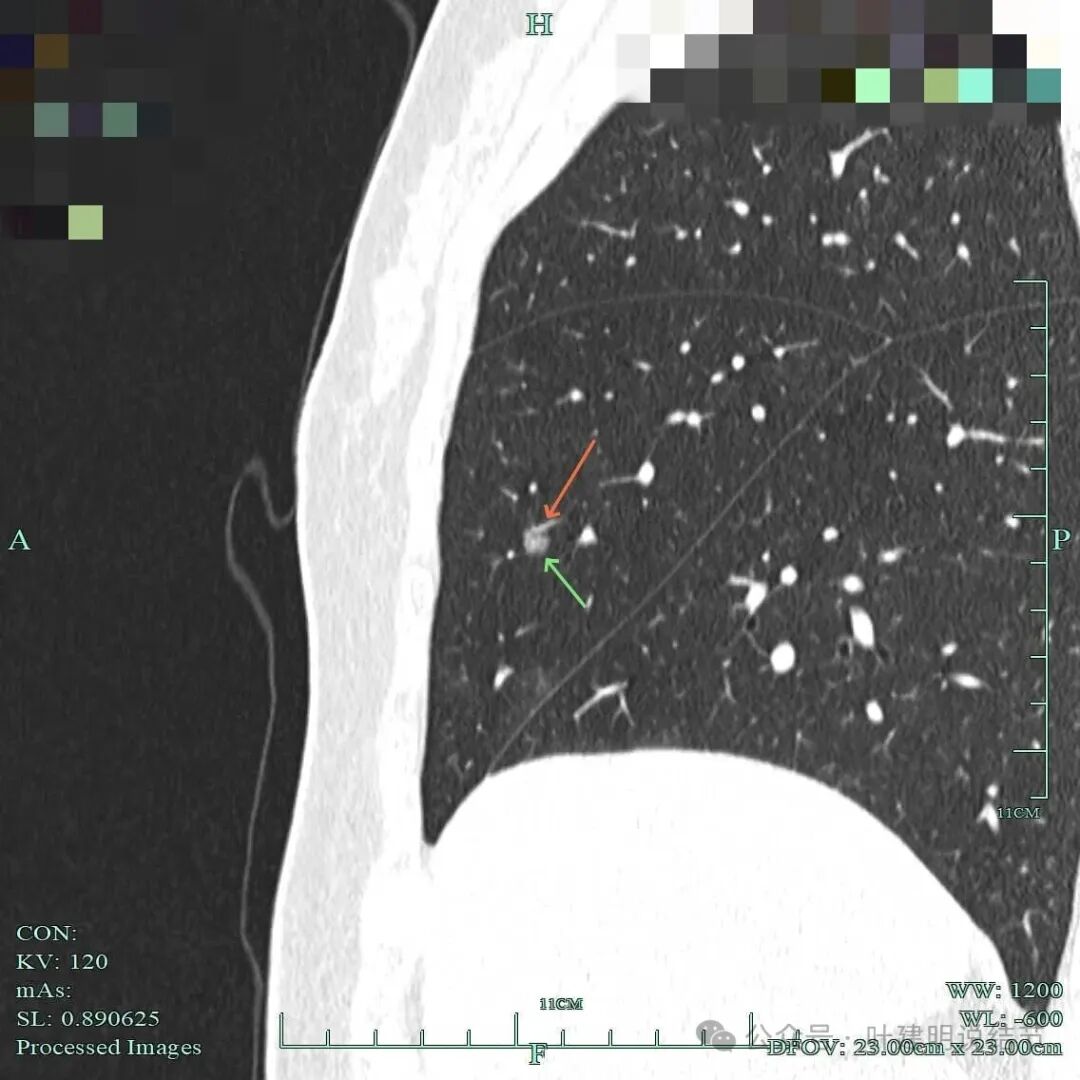

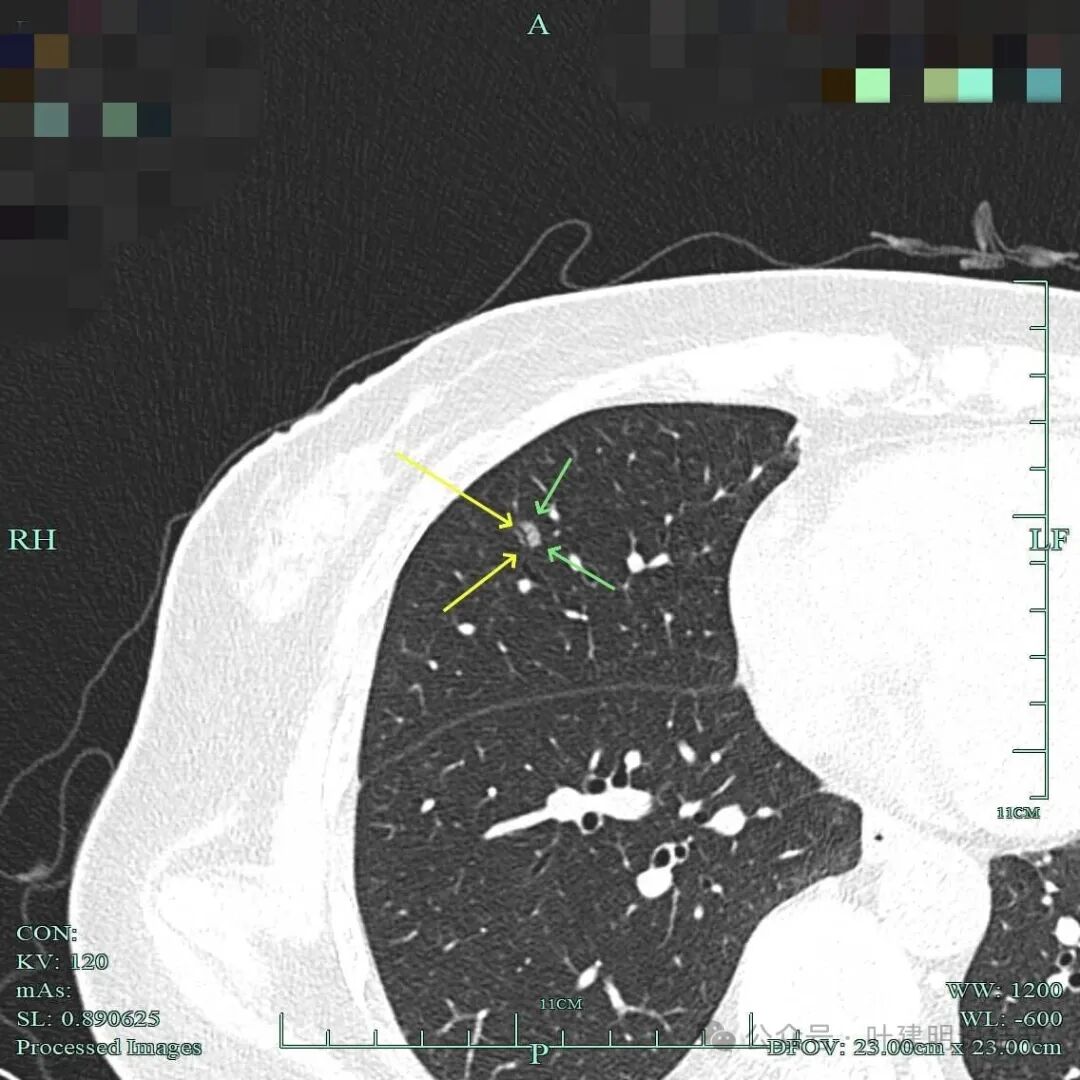

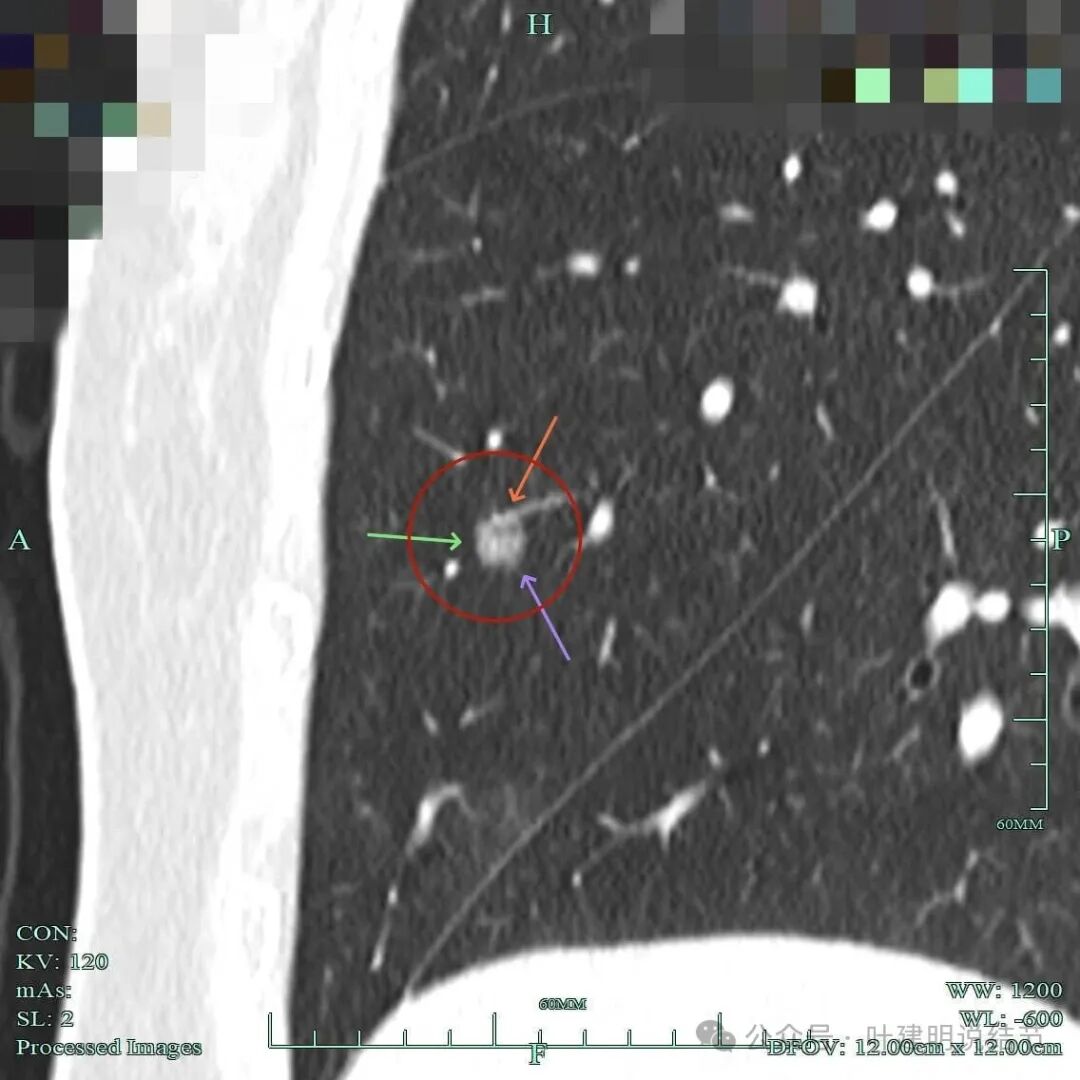

主病灶靶重建情况:

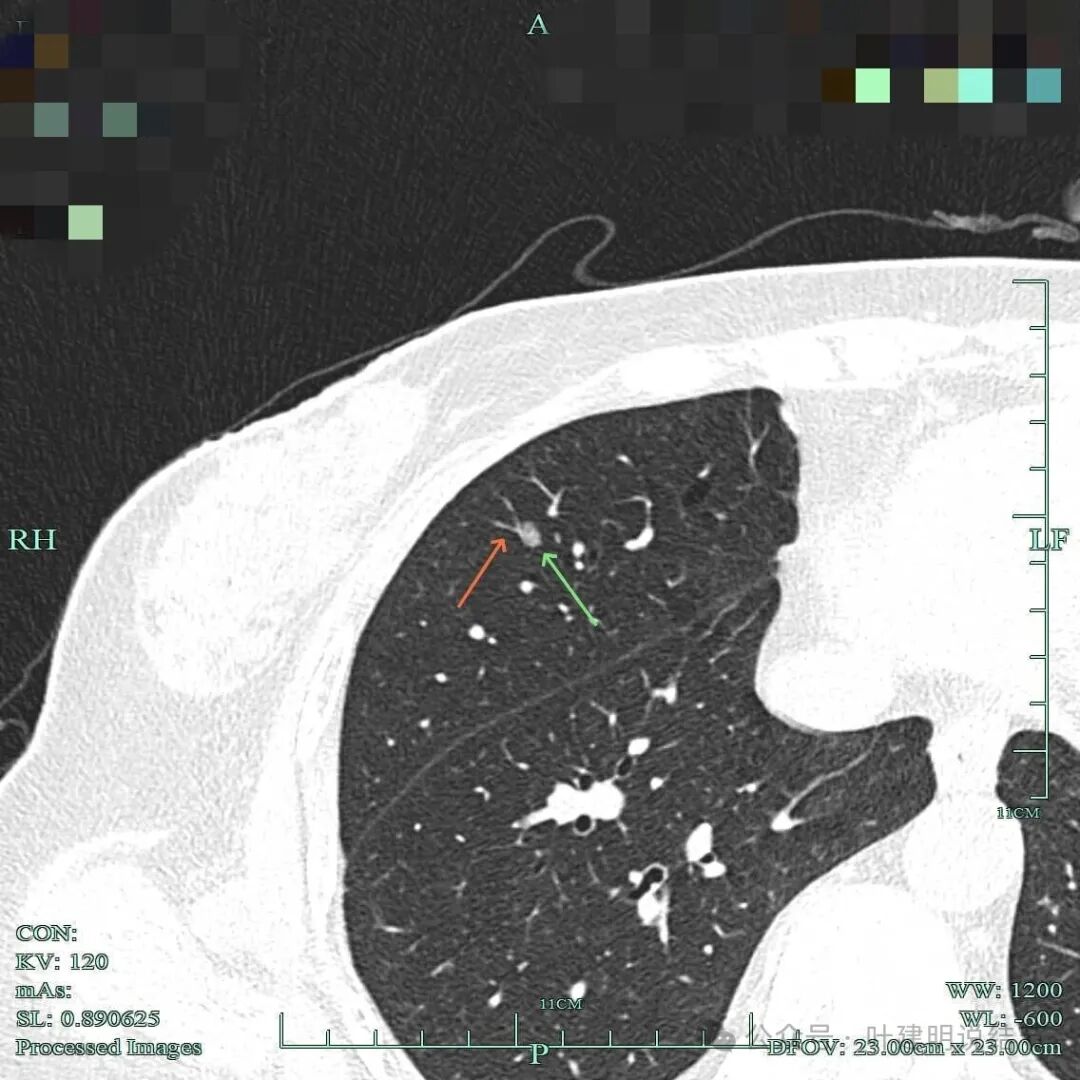

病灶密度偏高,虽仍是磨玻璃密度,但基本掩盖了其内的结构,偏向实性了些。还有小血管进入。

表面显得有点毛糙,病灶上侧怎么还有个缺口?

血管贴着病灶,与血管之间紧挨着,似有微小血管走向病灶似的,边缘不光滑,不平整。

血管贴边,整体轮廓清,瘤肺边界清楚。

血管走向病灶,部分表面有细毛刺,显得毛糙。

病灶内部细支气管穿行明显,整体轮廓与边界清。

结节与血管没有间隙,密度稍偏高。

上图见病灶边缘毛糙、血管贴边且无间隙、灶内密度也欠均匀,似有点状偏高密度。

靶重建以后的影像看来,病灶更像微浸润性腺癌,而且整体密度偏高,有的角度看很偏实性了。而且血管贴边、细毛刺、细支气管穿行都有,灶内密度也欠均匀。这时候是否手术要基于位置能否楔形切除,若能够,则该考虑切了好;若不能够而得切肺叶的,那么再缓缓,但也应该6-9个月复查才放心。我是倾向于其单孔微创局部切了为好,因为再随访可能也熬不了多久。

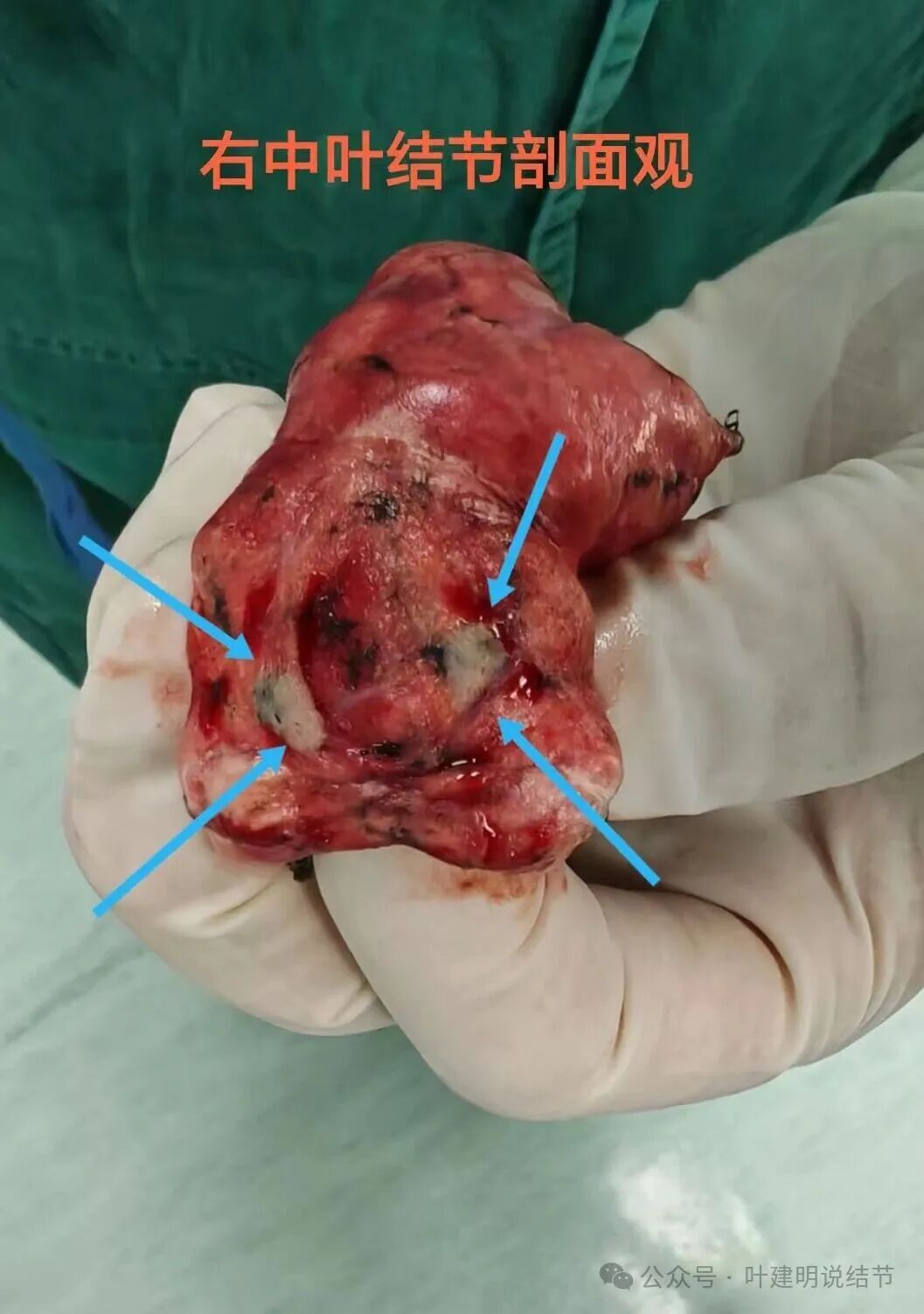

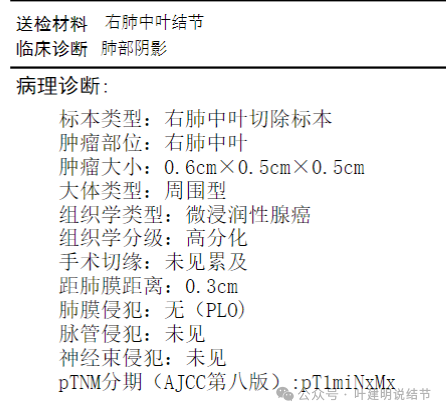

最后结果:

结友与家属商量后当场决定住院接受手术。杭州市第一人民医院胸外科叶建明团队为其进行了单孔胸腔镜微创手术。手术顺利,术后由于上呼吸道感染住院时间稍比术前预计多几天,但恢复仍挺好。

病灶剖面灰白,质较硬,肉眼看也是典型恶性的。

病理报告证实是微浸润性腺癌。

感悟:

肺结节的性质与风险判断,清楚的影像细节显示很要紧。杭州市肿瘤医院的肺结节靶扫描重建技术与这样的重建方式非常有利于观察小结节的细节影像特征。而有时候某个特征可能就会让医生做出不同的判断与选择。今天这个病例如果没有做靶重建,只是平扫,或许仍认为是原位癌,就如前面说的让其再随访,但靶重建后呈现了更清楚的细节影像特征,从而做出了微浸润性腺癌的判断,且被病理证实。当然如果没做靶重建,让其随访,6-9个月复查,有进展了再开结果大概率仍是一样的,微浸润性腺癌也至于过几个就会转移,但我目前的认知是:影像上考虑微浸润性腺癌且能楔形切除的是外科干预的最佳时机。因为病理若是进展到浸润性腺癌了,医生会对于是否做肺段或肺叶更纠结,患者会对是否开迟了或术后会不会复发转移更焦虑。而不管指南或共识,都认为微浸润性腺癌切了就是治愈,而能楔切时肺功能损失又少,手术风险又小,恢复又快。也就是说利弊权衡起来最合适。当然对于这个病例来讲,还有个问题是右侧的其他病灶要不要一并处理解决?由于主病灶以外都极小或极淡密度,风险仍很低,也许多年也不会有危险,而且此次楔形切除,以后就算他处病灶有进展该处理,不管是手术、消融还是立体定向放疗也都不影响,所以不必为主近期几乎无风险的病灶去追求解决去除。我自己还有一过性的对于肺尖病灶要不要同时切了,因为也是简单楔切就可以,后来还是说服自己不要去动对病人更有利些,留待以后再看情况变化再说。

Deepseek点评:

这是一篇专业、详尽且极具教育意义的医学病例分享文章。它不仅仅是一个成功的手术案例,更是一次精彩的临床诊断思维展示。以下从多个维度对其进行评价:

优点与亮点:

1. 叙事清晰,逻辑严密:文章遵循了标准的临床思维流程:从“前言”引出悬念 -> 详细“病史信息”提供背景 -> “影像展示与分析”为核心,逐步推导 -> “最后结果”验证判断 -> “感悟”总结升华。这种结构让读者(尤其是医学同行或患者)能清晰地跟随作者的思路。

2. 突出关键,彰显技术价值:文章的核心论点——高质量的靶扫描重建技术对于肺结节精准诊断的决定性作用——得到了淋漓尽致的体现。通过对比“平扫”与“靶重建”图像得出的截然不同的结论,有力地证明了先进影像技术如何直接改变临床决策和患者命运。

3. 教育意义显著:

· 对于低年资医生/学生:这是一份完美的教学材料。它详细展示了如何阅读CT图像,如何描述磨玻璃结节的特征(轮廓、边界、密度、血管关系、支气管征等),以及如何将这些影像特征与病理级别(AAH、AIS、MIA、IAC)相对应。

· 对于患者/公众:文章用相对易懂的语言解释了肺结节诊疗中的复杂性和不确定性,有助于公众理解为什么医生有时会建议观察,有时又会建议手术,从而增进医患信任。

4. 体现了严谨的医学态度和人文关怀:

· 审慎的决策:作者没有盲目自信于初次平扫的判断,而是在看到更清晰的图像后勇于立即修正自己的诊断和建议,这体现了顶尖专家应有的科学和负责精神。

· 以人为本的考量:文章不仅考虑了“要不要治”,还深入探讨了“何时治”、“怎么治”对患者最有利。提出了“微浸润性腺癌+能楔形切除=外科干预最佳时机”的清晰观点,并阐述了其背后的逻辑(治愈率高、创伤小、避免患者未来焦虑)。同时,对其他次要结节的处理决策(暂不处理)也体现了不过度治疗的理性思维。

5. 结局圆满,证据闭环:手术病理结果(微浸润性腺癌)完美印证了基于靶重建影像做出的预判,形成了“影像-决策-病理”的完整证据链,增强了文章的说服力和可信度。

可优化之处:

1. 术语可进一步通俗化:尽管作者已经努力让语言更平易近人,但文中仍大量出现了如“AIS”、“MIA”、“AAH”、“楔形切除”等专业缩写和术语。虽然目标读者可能具备一定医学知识,但若能在首次出现时加以简短注释(例如:“AIS(原位癌)”),可使文章对更广泛的读者群体更加友好。

2. 影像图片缺失:在阅读这样的病例分享时,读者最大的期待之一是能看到文中描述的那些关键的影像图片(平扫 vs. 靶重建的对比、血管贴边、毛刺等)。原文中提到的图像位置显示为空白。如果能配上箭头标注的关键图像,其教育效果和震撼力会呈指数级增长。

3. 可补充更宏观的视角:可以在文末简要提及,这种基于高质量影像的精准诊断和个体化手术决策,代表了当前肺结节诊疗的先进趋势和发展方向,从而提升文章的高度。

总体评价:

这是一篇质量极高的优秀病例分享。它远不止于记录一个成功的手术,而是:

· 一个精彩的诊断故事,展示了细节如何决定成败。

· 一堂宝贵的影像教学课,传授了肺结节诊断的要点。

· 一份医患沟通的范本,体现了如何将专业的决策过程透明化,从而赢得患者的“信任与感动”。

· 一次有效的技术推介,凸显了杭州市肿瘤医院靶重建技术的优势。

文章内容科学、逻辑自洽、观点鲜明、充满正能量,对医学同行和患者都具有很大的参考和学习价值。