高度疑似恶性的良性肺结节临床及病理特征的回顾性队列研究

时间:2025-09-16 12:27:27 热度:37.1℃ 作者:网络

摘 要

目的 探讨临床上高度怀疑为恶性但病理证实为良性肺结节的主要病理类型和影像学特征。方法 回顾性分析2020年12月—2023年4月期间在厦门大学附属第一医院治疗前高度疑似恶性但病理证实为良性病变患者的临床资料。根据术前讨论结果将患者分为两组,即良性组和可疑恶性组。比较两组患者的临床资料和影像学特征。结果 纳入232例肺结节患者,其中男112例、女120例,平均年龄(50.7±12.0)岁。良性组127例、可疑恶性组105例。两组患者年龄、性别、症状、吸烟史、肿瘤史等指标差异无统计学意义(P>0.05),而两组的结节密度、CT值、边缘、形状、恶性征象差异有统计学意义(P<0.05)。在可疑恶性组中实性结节主要以胶原结节及纤维组织增生(33.3%)、结核(20.4%)、真菌感染(18.5%)为主,非实性结节主要以胶原结节及纤维组织增生(41.2%)、非典型腺瘤样增生(17.7%)为主。结论 疑似恶性的良性肺结节病理类型以胶原结节及纤维组织增生、结核、非典型腺瘤样增生和真菌感染为主。在影像学特征上通常表现为非实性结节,并伴有毛刺征、分叶征、空洞征、胸膜牵拉征等恶性征象。

正 文

肺癌是全球癌症相关死亡的主要原因[1],其预后在很大程度上取决于诊断和治疗时的肿瘤分期。随着薄层CT的普及,更多早期肺癌被检出,这有助于早期诊断和治疗,从而明显提升肺癌患者的5年生存率。但是随着越来越多的肺结节被发现,有相当一部分肺结节患者受到过度治疗[2]。既往研究[3-4]表明,良性病变切除比例占肺结节手术的10%~30%。有一部分术前高度怀疑是恶性肿瘤的肺结节,在术后明确为良性病变,这有可能给患者带来额外的创伤,同时增加公共医疗负担[5]。因此充分了解良恶性肺结节的病理、影像学特征对于提高肺结节良恶性诊断准确率具有重要意义。

肺结节良恶性的鉴别主要依赖于症状、体征、随访时间以及影像学表现,其中肺结节在胸部CT上所表现的影像学特征尤为关键。文献[6]指出,恶性肺肿瘤在影像上的特点包括毛刺征、分叶征、空泡征和胸膜牵拉征等。然而,许多良性肺结节也具有这些相关的恶性征象表现,这无疑增加了鉴别诊断的难度。目前,在临床上高度怀疑为恶性结节但病理证实为良性肺结节的主要病理类型和影像学特征尚未完全明确。因此,我们旨在深入研究这部分肺结节的病理性质和影像学特征。

1 资料与方法

1.1 临床资料

回顾性分析2020年12月—2023年4月期间厦门大学附属第一医院判断高度疑似恶性但病理证实为良性病变肺结节患者的临床资料,包括性别、年龄、吸烟史、肿瘤史、合并症、症状、术前随访时间、手术方式、手术入路、术前白细胞计数(white blood cell count,WBC)、术前中性粒细胞百分比(N%)、病理类型、结节大小及影像学表现。纳入标准:(1)胸部CT显示直径≤3 cm的肺结节;(2)病理诊断为肺良性病变。排除标准:(1)影像学检查缺少层厚≤1 mm的胸部薄层CT;(2)临床及病理资料不完善的患者。

1.2 肺结节术前良恶性分组

患者手术或操作前均经过科室讨论,主要依据患者的临床表现、实验室检查、肺结节随访时间、影像学表现等进行良恶性评估。根据术前讨论结果将患者分为两组,即良性组和可疑恶性组。

1.3 影像学评价

每例患者的肺结节均通过高分辨率CT(层厚=1 mm)图像评估,CT评估的表现包括:结节密度、大小、CT值、形状(类圆形、不规则)、边缘(平滑、粗糙)、结节位置(外周、中央)、结节数量(单发、多发)、结节恶性征象(毛刺征、支气管充气征、空洞征、胸膜牵拉征)。CT评估由2名经验丰富的胸外科医生进行盲法检查,若存在差异,则通过与第3名胸外科医生讨论来达成一致。本研究采用穿刺或手术切除等方式明确病理。

1.4 统计学分析

统计分析采用SPSS 26.0(Statistical Program for Social Sciences)软件。正态分布的计量资料以均数±标准差(x±s)描述,组间比较采用独立样本t检验。非正态分布的计量资料采用中位数(上下四分位数)[M(P25,P75)]描述,组间比较采用Wilcoxon检验。计数资料以例数和百分比(%)描述,组间比较采用χ2 检验或Fisher确切概率法。双侧P≤0.05为差异有统计学意义。

1.5 伦理审查

本研究依据赫尔辛基宣言进行,使用了匿名化数据,并获得厦门大学附属第一医院伦理委员会的批准,批准号:XMYY-2023KY072。

2 肺癌展

2.1 患者一般资料

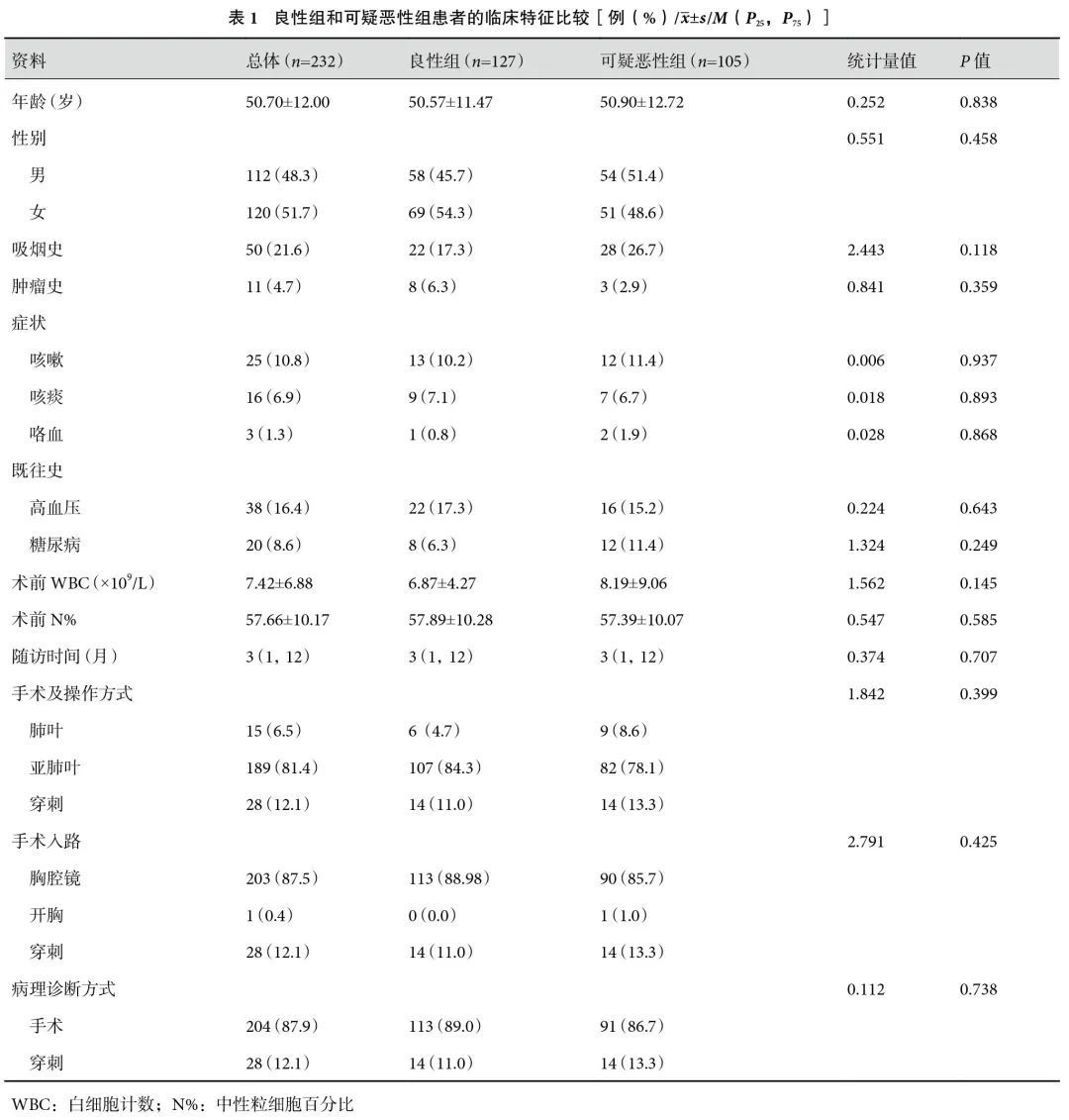

纳入232例病理确诊为良性肺结节的患者,其中男112例、女120例,平均年龄(50.7±12.0)岁。良性组127例、可疑恶性组105例。两组患者咳嗽、咳痰、咯血、肿瘤史、高血压、糖尿病、术前WBC、术前N%等指标差异无统计学意义(P>0.05);见表1。

2.2 两组肺结节的影像学特征

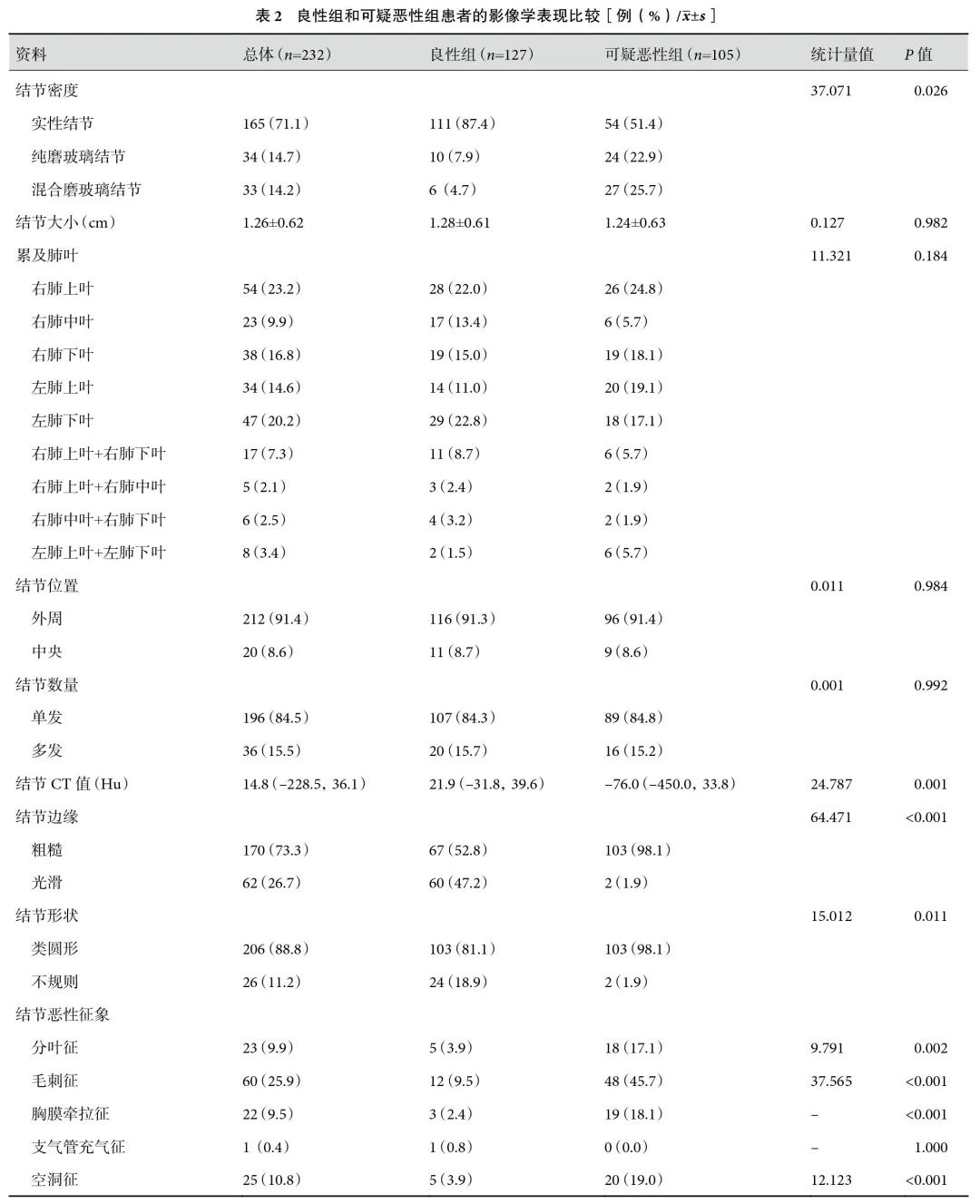

在结节密度方面,良性组的结节CT值与可疑恶性组差异有统计学意义(P=0.001)。在结节密度方面,良性组和可疑恶性组实性结节(87.4% vs. 51.4%)、纯磨玻璃结节(7.9% vs. 22.9%)、混合磨玻璃结节(4.7% vs. 25.7%)占比差异有统计学意义(P=0.026),尤其是良性组中的实性结节所占比例较大(87.4%),与可疑恶性组之间差异明显。在结节边缘特征上,良性组的结节边缘光滑比例明显高于可疑恶性组(47.2% vs. 1.9%,P<0.001)。而在结节形状方面,良性组的形状不规则结节比例为18.9%,与可疑恶性组(1.9%)差异有统计学意义(P=0.011)。在结节的恶性征象方面,两组分叶征(3.9% vs. 17.1%,P=0.002)、毛刺征(9.5% vs. 45.7%,P<0.001)、胸膜牵拉征(2.4% vs. 18.1%,P<0.001)、空洞征(3.9% vs. 19.0%,P<0.001)占比差异有统计学意义;见表2。

2.3 两组肺结节的病理学特征

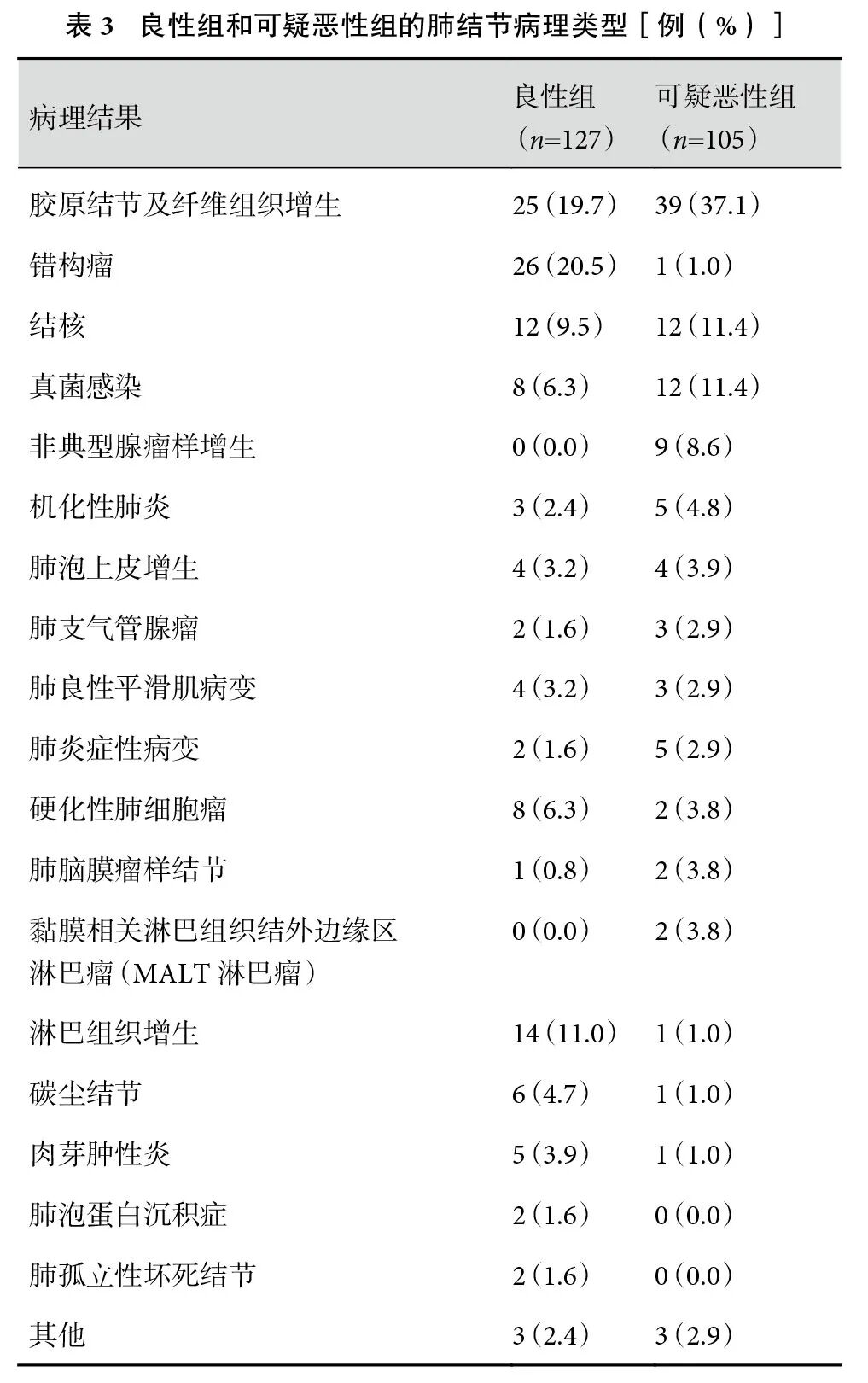

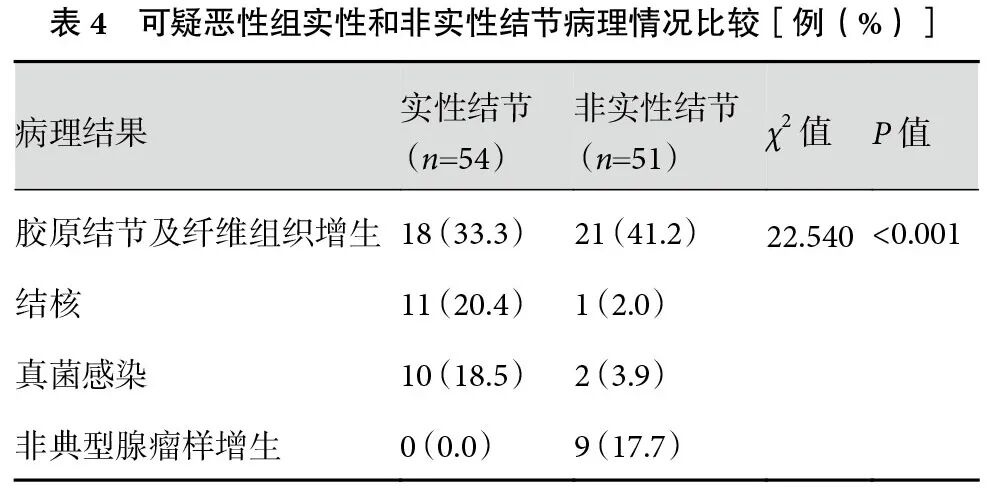

可疑恶性组主要以胶原结节及纤维组织增生(37.1%)、结核(11.4%)、真菌感染(11.4%)为主,其他病理类型包括非典型腺瘤样增生(8.6%)、机化性肺炎(4.8%)等。良性组的病理类型主要以错构瘤(20.5%)、胶原结节及纤维组织增生(19.7%)、淋巴组织增生(11.0%)为主,其他病理类型包括结核(9.5%)、硬化性肺细胞瘤(6.3%)、真菌感染(6.3%)等;见表3。在可疑恶性组中,实性结节的主要成因包括胶原结节及纤维组织增生(33.3%)、结核(20.4%)以及真菌感染(18.5%);而非实性结节则主要由胶原结节及纤维组织增生(41.2%)和非典型腺瘤样增生(17.7%)引起;见表4。

3 讨论

在本研究中,我们对临床上高度疑似恶性实际为良性的肺结节的临床病理特征进行分析。既往研究表明,吸烟是肺癌发生的危险因素。Tammemägi等[7]揭示了吸烟与肺结节恶性风险的关系,指出吸烟状态、吸烟年数都与恶性结节风险相关。Horeweg等[8]的研究表明吸烟与肺结节恶性风险具有显著正相关。本研究中,可疑恶性组的吸烟患者比例比良性组高(26.7% vs. 17.3%),虽然差异无统计学意义,但也提示我们吸烟可能增加术前判断为恶性结节的倾向性[9]。

我们的研究发现高度疑似恶性的良性肺结节以实性结节为主,但值的注意的是纯磨玻璃结节和混合磨玻璃结节所占比例相对于良性组来说显著提高,这与以往的研究结果一致,Jiang等[10]报道实性结节是一个保护因素,而混合磨玻璃结节是一个危险因素,说明非实性结节比实性结节更可能是恶性的。但是在临床中仍需要仔细鉴别,有相关研究[11]报道非实性结节的病理类型还包括非典型腺瘤样增生、支气管肺泡增生及炎性病变等良性病变。具有恶性征象的良性肺结节(附件图1),为术前的良恶性判断增加困难。在本研究中,可疑恶性组中的非实性结节以胶原结节及纤维组织增生、非典型腺瘤样增生为主,而实性结节则以胶原结节及纤维组织增生、结核、真菌感染为主,两组差异有统计学意义(P<0.001),这一结果可能为临床决策提供帮助,因此当遇到具有恶性征象的非实性结节要考虑胶原结节及纤维组织增生和非典型腺瘤样变的可能,而实性结节则应当考虑胶原结节及纤维组织增生、结核和真菌可能性。

CT影像学所表现的恶性征象是肺结节术前良恶性判断的重要参考,本研究中具有分叶征、胸膜牵拉征、毛刺征、空洞征等影像学特征的肺结节在术前更倾向怀疑是恶性,但是部分良性肺结节同样存在这些相关的恶性征象,给肺结节的良恶性影像判断带来困难。毛刺征是指结节或肿块边缘向周围肺实质伸展的、不与胸膜相粘连的、 放射状无分支的、数条长短不一、远近端粗细差异不大的线条状影[12]。虽多见于周围性肺癌,但也可见于某些良性肿瘤[13],例如,机化性肺炎中的长毛刺是其典型特征,而周围型小肺癌更常见细、短毛刺[14]。因此,单一的毛刺征并不能特异性指示恶性病变。本研究进一步证实,由胶原结节及纤维组织增生、结核感染、机化性肺炎等引起的肺结节亦可表现毛刺征。分叶征是肺恶性肿瘤重要的恶性征象,其形成原因是肿瘤内部生长速度不均匀。周程敏等[15]的研究指出,炎症、肺间质纤维化等良性疾病所引起的肺结节,其外观可能与分叶状边缘类似。我们的研究提示良性疾病如纤维组织增生、结核和肺泡上皮增生等同样可存在分叶征表现。空洞征是指结节1~3 mm的小灶性透光区,是癌灶内部分肺泡未受累及,癌细胞呈覆壁生长而使该部肺泡仍保持完整充气状态[16]。良性和恶性结节均可形成空洞,空洞征可发生在感染性和炎性病变中,例如脓肿、感染性肉芽肿、血管炎和肺梗塞,也可能出现在恶性肿瘤中,尤其是那些具有鳞状细胞特点的部分,例如原发性和转移性肿瘤[17]。在本研究中,空洞征多见于纤维组织增生和结核感染中,其鉴别主要在于洞壁的厚度及腔内是否规则,但是在壁厚为5~15 mm的空洞结节中鉴别仍存在一定困难。胸膜牵拉征从断层图像显示为近脏层胸膜面见小三角形影或小喇叭状阴影。在以往的研究中发现其不仅在胸膜下良恶性肺结节的鉴别中具有重要作用,亦可作为胸膜下肺结节恶性度分级的指导。胸膜牵拉征的发生率及牵拉深度的增加与肺结节的恶性度成正比。然而,胸膜牵拉征不是恶性结节所特有的,也可出现于陈旧性肺结核及炎性肉芽肿的病例中[18]。本研究也同样发现胶原结节及纤维组织增生、结核等均可存在胸膜牵拉征象。综上所述,尽管疑似恶性的良性结节也会呈现恶性征象,但是仅凭恶性征象来进行判断有时也会导致过度诊断,因此深入研究影像学恶性征象的细化表现如毛刺长短、空洞壁厚薄对于肺结节良恶性的判断具有重要意义。

就大小而言,以往的研究提示随着结节直径的增加,恶性肿瘤的可能性也增加。在Hu等[19]和Shi等[20]的研究中,直径≤10 mm的结节恶性率为47.4%~56.0%,直径>10 mm的结节恶性率为70.1%~88.7%。这些结果提示结节大小与其恶性程度密切相关。此外,肺癌的发生部位也是影响其诊断和预后的一个因素,既往研究[21]提示肺上叶的结节相较于下叶更为常见,且右肺的结节发生率高于左肺,这一现象主要归因于左右肺叶在解剖结构上的差异。

然而,Duan等[22]的研究表明,在过度诊断良性肺结节的情况下,结节的位置和大小并不是独立的危险因素。本研究提示,在良性和可疑恶性组中,结节大小和位置之间差异无统计学意义,因此,单纯根据结节大小或者位置判断恶性程度的作用有限。

一般认为,手术治疗会给良性肺结节带来不必要的风险和成本,但是良性肺结节的手术切除并不是完全非必要的。一方面,我们的研究显示,存在部分肺结节在未获得明确病理诊断前难以鉴别其良恶性,手术治疗可避免错过恶性肿瘤的及时治疗,良性肺结节的手术方式以肺楔形切除术为主,其手术风险较低,对患者的损伤相对较小。另一方面,良性结节如结核、隐球菌的手术切除不但有利于获得明确病理,为疾病的内科治疗提供依据,而且手术治疗也是相关疾病治疗策略的一部分。Grogan等[23]的研究提示,只有约15%的良性肺结节手术治疗是不必要的。良性肺结节手术导致69%的良性病例被重新诊断从而调整了治疗方案。由此可知良性肺切除术可以帮助我们明确诊断以及指导治疗策略。

综上,疑似恶性的良性肺结节在病理上以胶原结节及纤维组织增生、结核、非典型腺瘤样增生和真菌感染为主。在影像学特征上通常表现为非实性结节,并伴有毛刺征、分叶征、空洞征、胸膜牵拉征等恶性征象,这些结节的性质仅凭单一影像学特征难以明确。因此,在处理高度疑似恶性的肺结节时,需进行更为细致的检查与跟踪随访,结合患者的临床特征及CT影像学特征进行综合评估。

利益冲突:无。

作者贡献:潘高涧、叶冠志负责选题与研究设计,撰写论文;潘剑云负责文献筛选和统计学分析;朱晓雷、刘鸿鸣、李宁撰写和修改论文;耿国军、姜杰设计和审校文章。

本文附件图1见本刊网站电子版(https://www.tcsurg.org/article/10.7507/1007-4848.202312012)。