华西医院心脏瓣膜病全生命周期管理模式应用初步成效的回顾性队列研究

时间:2025-08-27 12:08:35 热度:37.1℃ 作者:网络

摘 要

目的 提出心脏瓣膜病(valvular heart disease,VHD)全生命周期管理模式,并系统阐述该模式的构建逻辑与实施路径,同时回顾并分析其初步应用成效。方法 四川大学华西医院自2020年起构建了涵盖“评估-决策-干预-随访” 的VHD全生命周期管理模式,包括:(1)基于风险分层的阶梯式管理路径;(2)由专病管理师统筹“促进-筛查-预防-诊断-治疗-康复”六大核心功能;(3)智能决策支持信息平台;(4)多学科团队与区域学科联盟协作网络。为评估该管理模式的效果,我们回顾性纳入了三类队列:(1)2020—2024年超声心动图筛查人群,分析主动脉瓣疾病检出率及风险分层情况;(2)2021年4月—2024年12月纳入全生命周期管理的患者,评估随访效果、住院满意度及生活质量变化;(3)2022年1月—2024年1月经导管主动脉瓣置换术(transcatheter aortic valve replacement,TAVR)患者,评估术后1年全因死亡率、围术期并发症及纽约心脏协会(NYHA)分级改善情况。结果 2020—2024年间,累计完成超声心动图筛查583 874人次。识别主动脉瓣疾病患者48 089例,其中高危患者3 401例(7.1%)、中危18 657例(38.8%)、低危26 031例(54.1%),共纳入全生命周期管理模式患者2 417例。患者满意度评分逐年上升,由2020年之前的73.89分提高至2024年的93.74分。TAVR队列1年死亡率降至5.3%,显著低于2014—2019年早期标准管理的8.2%(P<0.01)。结论 VHD 全生命周期管理模式通过优化流程与整合资源,在规范诊疗随访流程、提升患者满意度与生活质量、降低死亡率等方面取得显著成效,具有在我国推广应用的实践价值。

正 文

心脏瓣膜病(valvular heart disease,VHD)是由一个或多个心脏瓣膜功能障碍所致的常见心血管疾病[1]。我国VHD加权患病率为3.8%[2],其中>75岁人群的患病率高达13.2%,为<55岁人群的19倍[3]。随着中国人口老龄化加剧,VHD患病人群预计将进一步增加[4]。此外,我国VHD的主要病因已由风湿性病变转变为退行性病变[5-6]。该疾病临床表现起病隐匿,代偿期常无症状,病程呈慢性进展;进入失代偿期后,症状显现,死亡率迅速上升[7]。若未接受瓣膜干预治疗,50%以上的主动脉瓣狭窄(aortic stenosis,AS)患者将在2年内因心力衰竭或心律失常而死亡[8]。

目前,我国VHD诊疗体系面临“三低困境”:低检出率、低干预率和低复诊率[9]。(1)低检出率:公众健康意识薄弱,医疗健康行为不足,>60岁老年人中仅1.7%对VHD予以重视[10]。基层医疗机构在VHD的早期识别、诊断及管理方面能力有限[11],心脏听诊这一基础筛查技术的规范实施率<50%[10]。(2)低干预率:在症状明显的重度VHD患者中,干预率仅为37.3%。老年患者的共病负担[12]、就诊延迟以及对手术的恐惧和经济压力[5, 13] 均是影响干预率的重要因素。(3)低复诊率:VHD复诊率低,与我国慢病诊疗体系的不足密切相关。我国慢病管理存在严重的医疗资源错配现象,患者对基层医疗机构的随访信任度较低[14],导致患者过度集中于三甲医院,VHD干预后复诊困难,影响并发症的持续监测与及时治疗,降低长期治疗效果[15]。

鉴于我国VHD的疾病特征与诊疗环境,并结合四川大学华西医院心脏大血管外科(以下简称“我科”)的实践经验,本团队提出了VHD全生命周期管理模式[9]。然而,该创新模式的实际成效尚缺乏系统验证。因此,本文通过系统阐述该模式的构建逻辑与实施路径,回顾并分析其多年来的具体实施成效,旨在为我国VHD全生命周期管理模式的推广提供实证依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料

本研究为回顾性队列研究,所用数据来自四川大学华西医院(以下简称“我院”)VHD全生命周期管理平台。根据研究目的,研究对象分为以下三类队列:(1)超声心动图筛查与风险分层队列:纳入2020—2024年在我院接受超声心动图检查的所有患者。描述筛查人群规模、主动脉瓣疾病的检出情况及其构成比。基于首次超声心动图结果,应用智能风险分层系统,分析被识别的主动脉瓣疾病患者在高危、中危和低危组中的分布比例。统计研究期间内主动脉瓣干预手术总量及本研究团队所完成的手术数量。(2)VHD全生命周期管理队列:纳入自平台于2021年4月启用至2024年12月期间接受VHD全生命周期管理的患者。评估该管理模式的随访效果、患者满意度和生活质量变化。主要分析指标包括:① 随访管理指标:线下复诊率、术后标准化随访节点完成率、线上复诊应答率、高危患者术后1年内平均随访次数(包含影像学评估次数)。② 患者报告结局:住院患者满意度以及术前与术后6个月的生活质量变化。(3)经导管主动脉瓣置换术(transcatheter aortic valve replacement,TAVR)队列:纳入2022年1月—2024年1月由本研究团队实施TAVR并纳入全生命周期管理的患者,对比全生命周期管理与标准管理的术后1年全因死亡率、围术期主要血管并发症发生率、围术期卒中发生率,以及术后6个月纽约心脏协会(New York Heart Association,NYHA)心功能分级改善情况。

1.2 全生命周期管理模式

自2020年起,我科率先提出VHD全生命周期管理模式,聚焦四大创新维度:(1)基于风险分层的阶梯式管理路径;(2)统筹“促进-筛查-预防-诊断-治疗-康复”六大核心功能的专职岗位配置;(3)智能决策系统与信息管理平台的整合开发;(4)多学科团队(multidisciplinary team,MDT)和区域学科联盟协作网络。依托我院全程管理中心这一整合型平台,实现诊疗流程标准化,提升医疗服务可及性,并通过数据辅助决策,最终达成“两升一降”核心目标:提升区域VHD规范化诊疗率和患者长期生存率,降低病死率,从而切实改善患者的生存质量与预期寿命。

1.2.1 设置华西特色心脏瓣膜病全生命周期管理路径

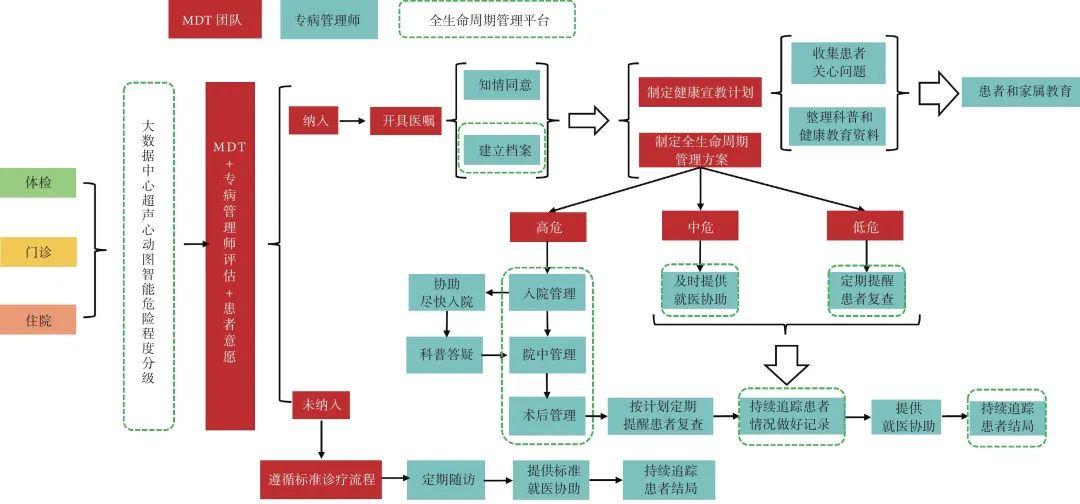

我科依托现有的VHD诊疗理论和院内全程管理平台,首次提出了覆盖所有VHD患者群体的全生命周期管理路径(图1)。

图1 心脏瓣膜病全生命周期管理路径

MDT:多学科团队。

该路径依托我院大数据中心智能风险分级系统,整合门诊、体检及住院多源数据,对超声心动图检查结果实施初步智能分级。随后由心脏专科医师与专病管理师联合开展多维度评估后,并在充分尊重患者自主决策权的前提下,将符合入组标准的VHD患者纳入全生命周期管理模式队列。继而心脏MDT团队依据影像学证据及临床表现,参照最新循证指南[1, 7, 16],对患者进行风险分层并制定个体化全生命周期管理方案。该模式有效避免了传统单一诊疗视角下的认知偏倚,提升了VHD的精准管理水平。

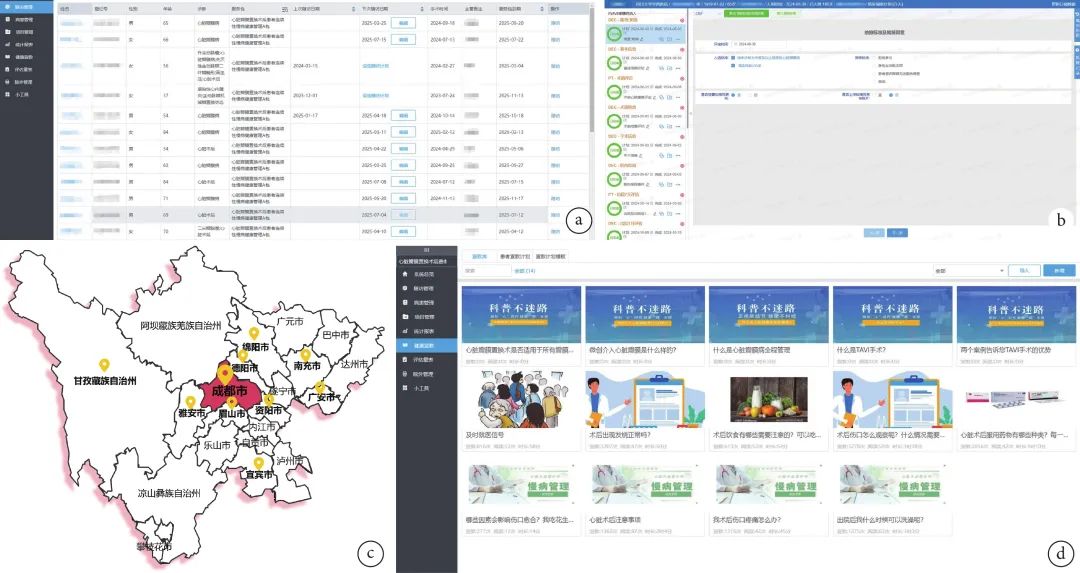

以主动脉瓣疾病为例,AS和主动脉瓣反流(aortic regurgitation,AR)风险分层标准见表1。

高危患者管理路径:高危患者需在限定时间内接受干预,我院设立快速转诊及干预绿色通道,确保患者尽快入院接受治疗。专病管理师将提供术前咨询、围术期管理,并制定术后结构化随访方案,以确保治疗后的持续监测与长期管理。

中危患者管理路径:中危患者需接受密切的病情监测,并纳入长期追踪管理和动态评估。专病管理师将定期提供就医协助,确保患者按照既定的管理计划完成随访和检查,及时发现并干预潜在问题。

低危患者管理路径:低危患者将依托基层医联体单位,接受定期健康管理,包括年度VHD筛查、社区-三甲医院远程会诊等服务,以提升医疗资源的可及性。

对于未纳入管理队列的患者,将严格遵循常规诊疗路径,同时提供必要的就医协助,并追踪患者预后。

1.2.2 设置心脏瓣膜病专职管理岗位

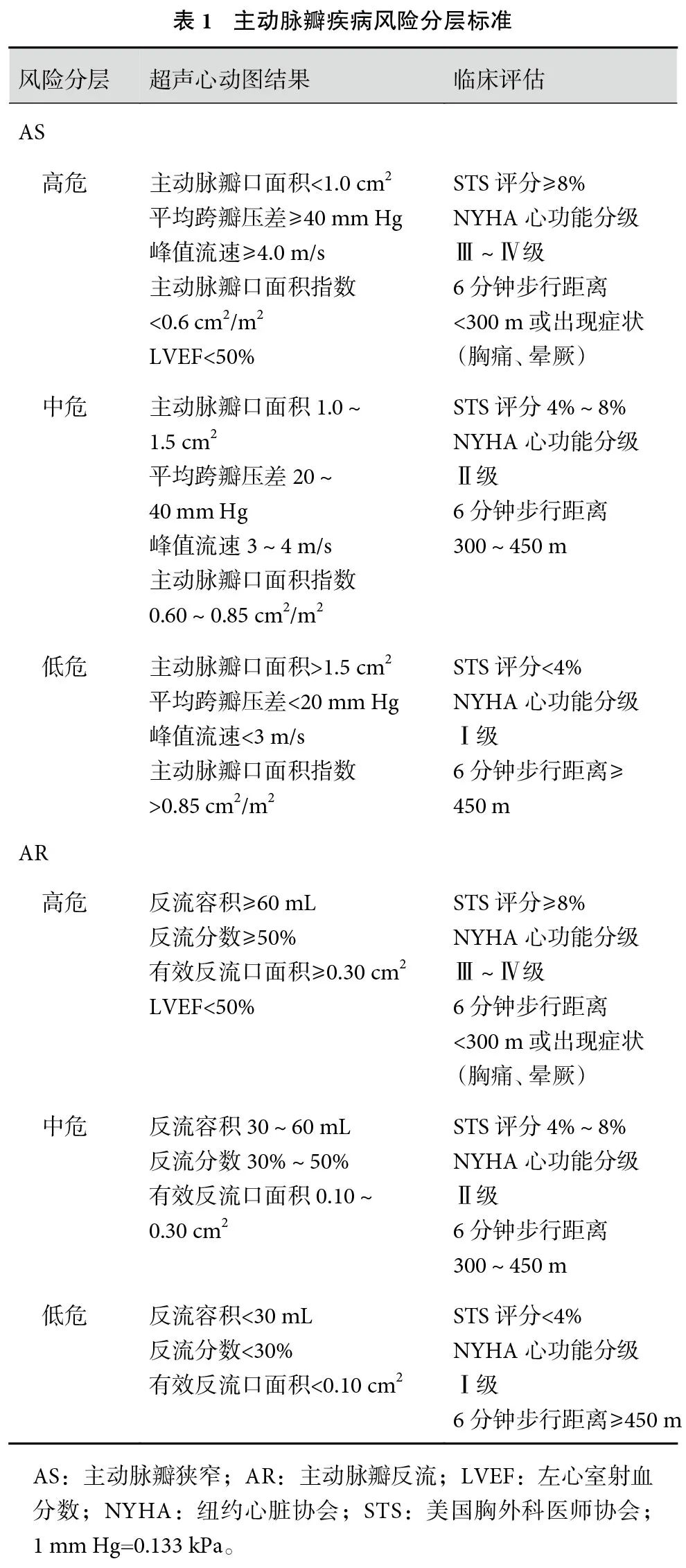

针对VHD全生命周期管理模式需求,我院创新设立专病管理师岗位,统筹“促进-筛查-预防-诊断-治疗-康复"六大核心功能,在疾病各阶段为患者提供“导航”支持,发挥医患桥梁作用,并切实提升VHD患者的管理效率。

专病管理师的核心职能:(1)健康促进:构建多媒体健康传播矩阵,依托微信公众号、短视频平台等渠道系统化科普VHD核心知识,涵盖典型临床表现及主要治疗手段,以提高公众健康意识,增强患者的自我疾病认知,促使其主动参与健康管理。(2)精准筛查:专病管理师将联合心脏专科医师,运用智能分级系统,整合并分析多源超声心动图结果,及时识别潜在VHD患者,推动早期干预及长期监测。(3)分层预防:依据VHD患者风险分层情况,制定个性化健康管理方案,对中低危患者实施精准干预,并重点监测病情进展。(4)规范诊断:专病管理师优化诊断路径,协助患者完成相关检查与评估,确保病情得到及时、规范的诊断,提升诊疗效率。(5)治疗协同:专病管理师在术前及术中优化信息传递,帮助患者充分了解治疗方案,优化术前心理疏导,并提供术后护理指导。(6)智慧康复:专病管理师跟踪患者术后恢复情况,提供复诊安排及生活质量管理支持,助力患者尽快恢复正常生活,并制定结构化随访方案,实现疾病的全生命周期管理(图2)。

图2 专病管理师的核心职能

1.2.3 心脏瓣膜病全生命周期管理信息平台构建

由于现有信息系统在长期临床数据整合与多学科协同合作方面存在一定局限性,我院依托信息中心大数据平台和全程管理中心,成功构建了VHD全生命周期管理信息平台。

该平台通过三大核心模块实现精准化患者管理:(1)多源数据集成中枢:平台与医院信息系统(HIS系统)对接,实时整合患者的影像学资料、检查指标及就诊记录,为后续的诊疗决策提供全面的数据支持。(2)全生命周期电子病历档案:为所有纳入全生命周期管理的VHD患者建立结构化电子病历,自动归档患者的历史诊疗数据。由专病管理师动态更新治疗节点信息,以时间轴形式可视化呈现疾病进程。(3)智能任务管理系统:根据患者风险分层,在预设管理模板基础上,为每例患者制定个性化管理方案,系统会在关键随访节点自动提醒医生,并按照诊疗任务的优先级进行分配,优化医疗资源配置,提升管理效率。

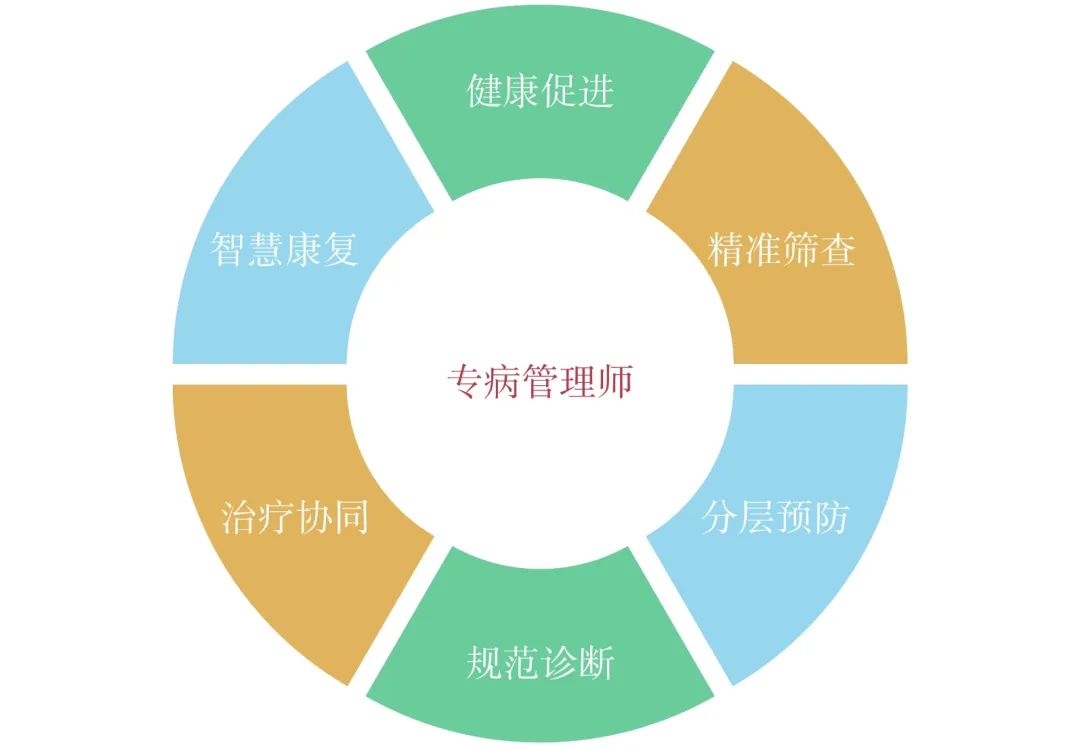

该信息平台设有两个端口:一是供医生和专病管理师使用的慢病管理端口(图3a),便于系统回顾患者临床资料并规范随访流程;二是供科研专员使用的专病队列数据库端口(图3b),用于数据整理与分析。

图 3 VHD 全生命周期管理信息平台与区域学科联盟的构建

a:慢病管理端口;b:专病队列数据库端口;c:VHD 区域学科联盟辐射图;d:VHD 全生命周期管理模式健康宣教内容;VHD:心脏瓣膜病。

1.2.4 构建多学科团队和区域学科联盟协作网络

随着VHD患者数量的增加及治疗方案的多样化,标准化的组织结构显得尤为重要。心脏MDT作为心血管疾病治疗的新模式,通过联合不同学科的专家评估VHD患者的临床表现,借助集体决策进行风险分层和干预方案制定,有效减少了单一决策可能带来的偏差,提升了对高危和复杂病例的处理能力。

MDT成员包括但不限于:心脏外科医师、介入心脏病专家、高级影像心脏病专家、心力衰竭专家、重症监护专家、心脏麻醉专家及心肺物理治疗师。该模式确保患者在治疗全过程中,从术前评估、术中干预到术后管理,均能获得专业的多学科协作支持。

我院自2016年启动学科联盟建设,并作为牵头单位,构建“1+X”专病医联体。该模式下,我院承担复杂病例诊疗、技术标准制定与质量控制管理,医联体医院执行标准化诊疗路径并开展核心干预技术,基层医院则实施初级筛查与稳定期随访,从而形成三级诊疗模式。我院基于该模式优化VHD患者全生命周期管理,建立影像互认体系,实现同质化诊疗;开通绿色转诊通道,缩短基层转诊至MDT的时间;通过实时手术示教和远程医疗平台会诊等方式,提升VHD诊疗能力。通过一个中心多个布局点,解决VHD患者诊断、干预及复诊等难题。

1.3 统计学分析

使用 IBM SPSS Statistics 25进行统计分析。正态分布的计量资料以均数±标准差(x±s)描述,组间比较采用独立样本t检验。分类变量以频数和百分比(%)描述,组间比较采用χ2 检验。双侧P≤0.05为差异有统计学意义。

1.4 伦理审查和临床试验注册

本研究已通过四川大学华西医院生物医学伦理审查委员会的审批[审批号:2023年审(2422)号],并于中国临床试验注册中心注册(注册号:ChiCTR2400086529)。

2 结果

2.1 心脏瓣膜病全生命周期管理模式患者基本情况

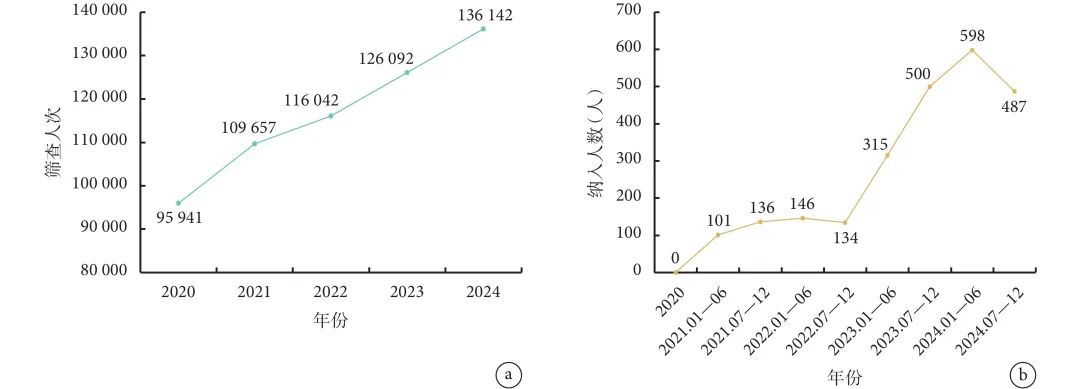

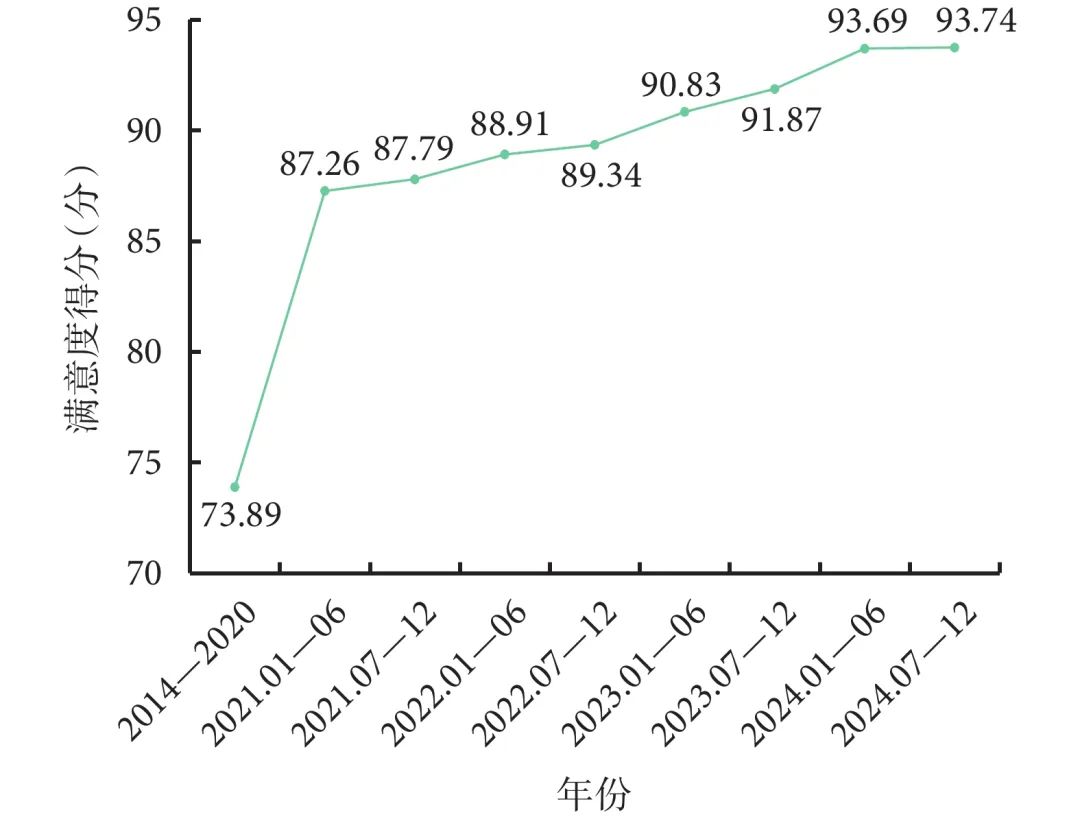

2020—2024年VHD全生命周期管理平台累计完成超声心动图筛查583 874人次(图4a)。主动脉瓣疾病构成分析显示,AS占比1.4%(8 030人次),AR占比11.1%(64 525人次)。

图 4 心脏瓣膜病全生命周期管理模式患者基本情况

a:超声心动图筛查情况;b:心脏瓣膜病全生命周期管理模式患者数。

基于首次超声心动图结果,通过智能风险分层系统,精准识别我院主动脉瓣疾病患者48 089例,其中高危3 401例(7.1%)、中危患者18 657例(38.8%)、低危患者26 031例(54.1%)。共实施主动脉瓣干预手术7 919例,其中本研究团队完成2 308例(占全中心干预量的29.1%,表2),包括经导管介入治疗1 620例(70.2%)及外科手术688例(29.8%)。

自2021年4月起,全生命周期管理平台共纳入2 417例患者(图4b)。已与我院医联体(分布于广安、甘孜藏族自治州、雅安等地)以及对应的社区医院开展合作,对低危患者进行长期健康监测,建立绿色转诊通道,并提供远程医疗协助诊治,实现了超声心动图、抗凝指标等数据共享实时化(图3c)。

2.2 心脏瓣膜病全生命周期管理模式患者随访情况

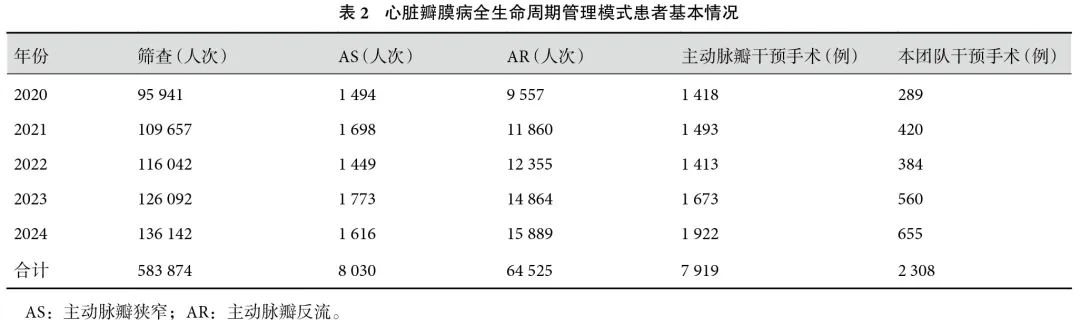

VHD全生命周期管理模式显著改善了患者的随访依从性和管理效率。线下复诊率由2020年的43.0%提升至2024年的87.6%,术后7、30、90、180、365 d标准化随访节点完成率达91.4%。2024年线上复诊应答率达86.0%,较传统人工随访提升40%(图5)。在高危患者管理方面,随访强度显著增强。术后1年内平均随访次数达到6.2次/人(其中包含3次影像学评估),显著高于基线水平的2.5次/人(P<0.01)。

图5 心脏瓣膜病全生命周期管理模式患者随访情况

2.3 心脏瓣膜病全生命周期管理模式患者满意度和生活质量调查情况

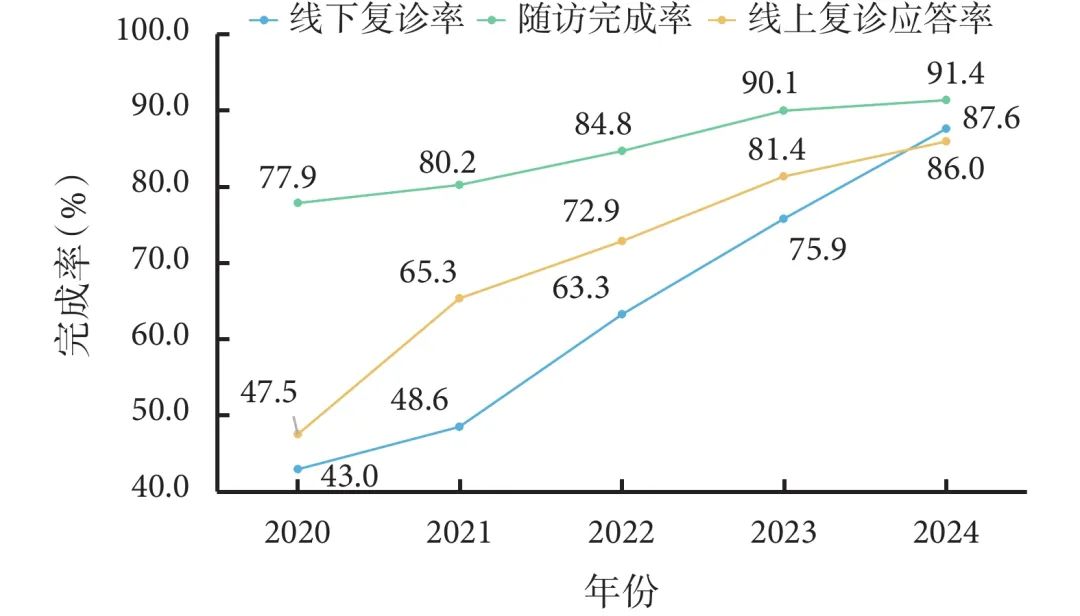

我院每年通过自设满意度调查表向住院患者发放网络问卷,以评估住院期间医疗管理服务的满意度。问卷采用五级量表(非常满意、满意、一般满意、不太满意、非常不满意),从医护服务态度、服务流程、服务内容、管理工具4个维度评估满意度。

VHD全生命周期管理中心患者满意度评分从2021年的87.26分逐年上升至2024年的93.74分,显著高于2014—2020年平均满意度评分73.89分(P<0.05,图6)。在所有维度中,医护服务态度得分最高,2021—2024年平均得分分别为4.38、4.47、4.52、4.53分(满分5分)。

图6 心脏瓣膜病全生命周期管理模式患者满意度调查情况

此外,采用堪萨斯城心肌病问卷(Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire,KCCQ)评估VHD患者的生活质量。结果显示,术后6个月患者KCCQ评分从(45.2±12.1)分提升至(72.6±10.3)分(P<0.01),表明患者的生活质量显著改善。

2.4 心脏瓣膜病全生命周期管理模式患者结局事件分析

以本研究团队2022年1月—2024年1月TAVR队列为研究对象,共纳入679例患者进行全生命周期管理(覆盖率达95.9%),随访结果显示术后1年死亡率为5.3%(36例),显著低于2014—2019年早期标准管理的8.2%(P<0.01)。患者死亡原因中,心源性死亡占72.2%(26例),非心源性死亡占27.8%(10例)。围术期并发症发生率显著下降,主要血管并发症发生率从 6.5% 降至 2.4%,卒中率从 3.8% 降至 1.2%(P<0.05)。术后6个月NYHA心功能分级改善,Ⅰ~Ⅱ级占93.9%(P<0.05)。

3 讨论

3.1 构建专病队列数据库的多元价值

VHD全生命周期管理模式的核心之一在于构建专病队列数据库,其意义不仅限于临床实践,更延伸至科研创新、医疗质量提升与卫生经济学优化等多维度领域,推动“数据辅助决策”的诊疗体系构建,实现精准化、规范化的疾病管理。

3.1.1 科研价值:真实世界数据和转化医学突破

专病数据库的建立为VHD研究提供了独特的真实世界数据平台。相较于传统的随机对照试验,真实世界数据能全面反映异质性患者的疾病进程、治疗效果与长期预后,尤其在老年及多共病人群的临床决策中,提供了强有力的支撑证据[17]。例如,研究[18]表明,整合影像学数据、生物标志物、基因组学等多模态数据,可深入揭示VHD发病机制与疾病演化规律。国外研究者[19]通过分析PARTNER 2试验中的影像学数据,根据心脏损伤程度为AS进行分级,从而探索TAVR术后患者的预后评估新策略。

此外,专病数据库为转化医学研究提供了关键支撑,例如人工智能驱动的风险预测模型开发、新型生物标志物的验证以及精准治疗靶点筛选。以Roselli等[20]的研究为例,利用多个国际队列数据库(包括弗雷明汉心脏研究、麻省总医院生物库等),进行Meta分析,揭示了与二尖瓣脱垂相关的基因位点和潜在的治疗靶点,为二尖瓣脱垂筛查和风险分层提供了新的思路。

3.1.2 规范诊疗:临床路径优化和持续质量改进

合理的临床管理路径对VHD患者的预后具有关键作用。北美VHD中心提出的“温哥华3M”临床路径秉承多学科、多模式但简洁明了的核心思想,旨在为接受瓣膜干预患者节省成本,并提升其生活质量[21]。在我国,VHD临床路径的优化需以专病队列数据库为基础。通过分析历史队列中不同干预策略的长期结局,构建动态更新的分层治疗路径。同时,专病数据库实时监测诊疗行为与指南依从性差异,如抗凝达标率、随访间隔规范性,及时调整管理策略,确保治疗过程的规范性,持续改进诊疗质量。

3.1.3 成本效益:优化资源配置和全周期成本管控

建立专病数据库可实现VHD患者的精准风险分层,优化医疗资源配置,并减少不必要的医疗行为。低危患者可减少超声心动图检查的频率,有效避免过度医疗;高危患者则需加强早期干预,降低疾病进展所导致的高额救治成本。研究[22]表明,在病情稳定的VHD患者群体中,精准随访策略可使随访频率降低32%,超声心动图检查次数由每年1.31次降至0.04次,而患者结局未受影响。此外,专病数据库还可用于VHD患者的全周期成本管控。Ionescu等[23]的研究指出,相较于传统随访方式,通过风险分层制定个性化管理方案,不仅可降低患者的整体随访成本,同时可改善健康状况,每100例接受瓣膜手术的患者可节省8 015美元。因此,依托专病数据库优化随访策略,有助于提升医疗资源利用效率,实现经济效益与医疗质量的双重提升。

3.2 促进心脏瓣膜病学科发展

3.2.1 学科协同网络推动优质资源下沉

传统的VHD诊疗依赖心脏外科或心脏内科的独立决策,存在学科壁垒和知识盲区。VHD全生命周期管理模式通过推广MDT和区域学科联盟,促进跨学科深度融合。

心脏MDT团队最初用于制定冠状动脉疾病患者的最佳治疗方案,如冠状动脉旁路移植术(CABG)或经皮冠状动脉介入治疗(PCI)[24]。该模式打破学科界限,整合心脏外科、介入心脏病学、影像学、麻醉学和康复医学等专业力量,形成“评估-决策-干预-随访”全生命周期管理模式。对于患有更多合并症的老年患者,MDT结合多学科专业知识,能够进行更全面的评估并制定更综合的治疗方案。此外,VHD全生命周期管理模式促进区域学科联盟生态的构建,通过以我院为核心的“医联体”,辐射基层医疗机构,建立技术标准同质化、数据共享实时化的协作网络。通过远程会诊、手术示教和联合科研,缩小区域间诊疗水平差异,推动优质医疗资源下沉[25]。本研究团队将持续推进超声心动图在医联体及基层医院中的智能筛查部署,旨在为西南地区VHD管理构建科学化、标准化的管理策略,并实时监测其在基层医疗机构的落地与执行情况。

3.2.2 助力患者预后改善

VHD全生命周期管理旨在通过智能筛查与风险分层,将治疗窗口前移,减少终末期心力衰竭、恶性心律失常等高成本和高死亡率事件,实现早期干预降低疾病负担。相关研究[26]表明,采用全生命周期管理理念的智慧医疗体系,并结合心脏监测设备能够有效降低TAVR患者不良事件发生率,改善生存预后。

在实行VHD全生命周期管理后患者复诊率与满意度显著提高,表明其依从性得到明显改善。国外多项研究[21, 27-29]表明,规范化的临床管理路径,包括术前风险分层、患者及家属的健康教育和医疗团队培训等措施,能显著改善患者预后和生活质量。VHD全生命周期管理模式,不仅通过结构化随访体系监测瓣膜功能,还关注患者的心理社会功能恢复,通过健康宣教、心肺康复、营养干预与心理支持等方式,全面提升患者健康相关生活质量(图3d)。

本研究基于前期提出的VHD全生命周期管理模式,系统阐述了其构建逻辑与实施路径,包括风险分层管理路径、专职管理岗位、智能信息平台、MDT团队及区域协作网络;并回顾和分析了该模式多年来的实施成效,结果显示,该模式在规范诊疗、提升患者生活质量、降低死亡率等方面取得了显著成效,具有在我国推广应用的实践价值。

利益冲突:无。

作者贡献:冉泽超、王渝强负责论文研究设计和撰写;刘路路、石峻负责数据的收集与整理;贺思宇、钟诗童负责数据统计分析;曹庭芊、刘翔和罗泽汝心为本研究提供资源与技术支持;郭应强负责论文的审阅与修订。