18F-FDG PET-MRE:小肠克罗恩病诊断与治疗反应监测的新工具

时间:2025-08-27 12:09:02 热度:37.1℃ 作者:网络

克罗恩病(CD)是一种慢性复发性肠道炎症疾病,全球发病率持续上升。小肠受累的CD诊断和随访具有较大挑战,因传统内镜难以全面评估小肠病变。小肠CD常导致狭窄、瘘管和脓肿等严重并发症,亟需快速明确诊断并及时启动有效治疗。早期诊断与干预可显著改善病程预后,但小肠炎症活动的临床症状与炎症程度常不匹配,限制了疾病活动的准确评估。 目前,磁共振肠造影(MRE)与计算机断层扫描(CT)等截面成像技术对小肠病变的敏感性有限,小肠胶囊内镜(SBCE)虽灵敏,但特异性不足且存在胶囊滞留风险。18F-FDG PET-MRE融合了PET的代谢功能成像与MRE的高软组织分辨率,是检测肠道炎症活性及定位的有力工具。已有研究显示其在区分炎性与纤维性狭窄、检测肠外炎症方面优于PET-CT,但其在治疗反应监测中的作用尚未明确。

本研究首次系统评估了结合18F-FDG正电子发射断层扫描与磁共振肠造影(PET-MRE)技术在小肠CD诊断及治疗监测中的应用价值。研究发现,炎症段的最大标准摄取值(SUVmax)在标准治疗后显著降低,且与粪便钙卫蛋白(FC)变化呈相关性,提示PET-MRE可作为一种新颖而有效的生物化学疗效监测工具。

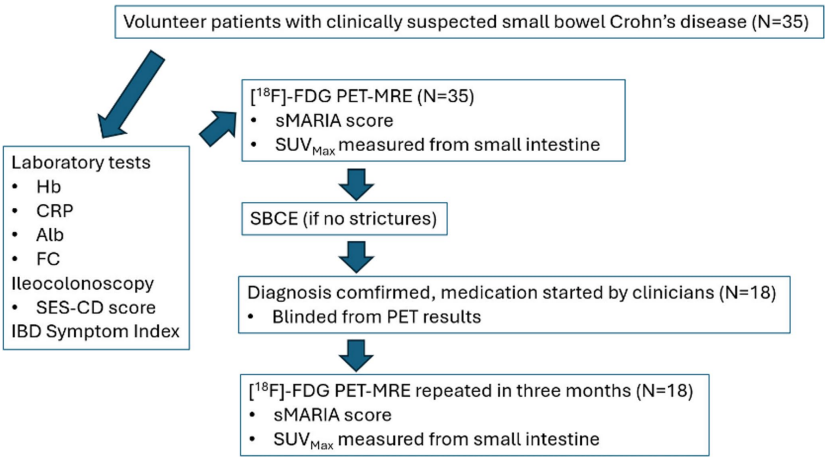

研究人员招募35例临床疑似小肠CD患者,所有患者均接受回肠结肠镜检查、实验室检测及18F-FDG PET-MRE扫描。CD诊断依据小肠胶囊内镜(SBCE)结果确立,治疗由临床医生根据传统检测结果决定,且对PET结果保持盲态。确诊患者于3个月后进行随访PET-MRE检查。影像中测量最大标准摄取值(SUVmax)并与MRE简化炎症评分(sMARIA)及粪便钙卫蛋白水平比较。通过统计学方法分析SUVmax的变化及其与炎症指标的相关性。

图:研究流程图

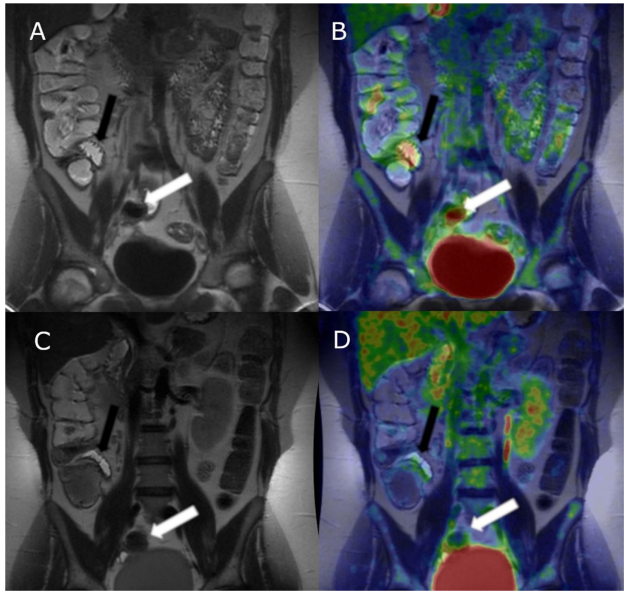

结果显示,共有26例确诊小肠CD患者,其基线SUVmax显著高于非CD患者(中位数3.3 vs. 1.9,p=0.0068)。18例患者完成3个月随访,SUVmax由3.2显著降至2.1(p=0.0025),sMARIA评分及粪便钙卫蛋白水平亦显著下降(p=0.001和p=0.004),反映炎症减轻。SUVmax下降患者中,粪便钙卫蛋白普遍同步下降,二者呈中度正相关(诊断时r=0.56,p=0.017)。

图:一名27岁女性,因小肠克罗恩病导致回肠末端炎症(黑箭头指示远端跳跃性病变,白箭头指示近端跳跃性病变)

此外,SUVmax变化与sMARIA评分变化呈显著相关。CRP、血红蛋白、白蛋白及临床症状评分未见明显相关变化,提示传统炎症指标对轻度小肠CD炎症活动监测敏感性不足。 治疗方式包括糖皮质激素诱导治疗、免疫抑制剂及生物制剂,随访期间SUVmax在生物制剂组显著下降,但各治疗组间差异未达到统计学意义,可能因样本量有限。长期随访显示大多数患者保持生物化学缓解状态。

综上,本研究首次明确证明18F-FDG PET-MRE在小肠克罗恩病诊断及治疗反应监测中具有良好应用前景。SUVmax可作为炎症活动的量化指标,能较早反映治疗效果,有助于临床定量评估治疗响应,指导个体化治疗调整。PET-MRE融合了功能与结构信息,克服了传统内镜和单一成像技术的不足,为小肠CD的综合诊断和管理提供了新路径。

原始出处

Juho Mattila,Johanna Kallio.et al.Combined [18F]-FDG PET-MR imaging for monitoring small bowel crohn’s disease.European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging.https://doi.org/10.1007/s00259-025-07524-4