综述:髓外多发性骨髓瘤的治疗

时间:2025-09-10 12:14:02 热度:37.1℃ 作者:网络

多发性骨髓瘤(MM)伴髓外受累(髓外疾病,EMD)是一种侵袭性亚型,其特征为骨髓瘤亚克隆在骨髓微环境之外独立增殖,通常与高危细胞遗传学异常、免疫逃逸和治疗抵抗相关。尽管随着蛋白酶体抑制剂、免疫调节剂和抗CD38单克隆抗体的先后获批,多发性骨髓瘤的治疗取得了显著进展,但一旦出现EMD,预后仍较差。即使在免疫治疗时代,EMD患者的生存获益也未显示出显著改善。

《Clinical and Experimental Medicine》近日发表综述,系统总结了伴有EMD的MM患者的治疗选择,旨在为EMD治疗提供循证指导。

引言

多发性骨髓瘤是第二常见的血液恶性肿瘤,其特征为骨髓中恶性浆细胞的克隆性增殖。在少数患者中,骨髓瘤亚克隆会浸润骨髓外的组织或器官,形成软组织肿块或弥漫性浸润,这种情况称为髓外受累(EMD)。目前EMD的定义尚不统一,主要有两种表现形式:(a)骨髓瘤细胞突破皮质骨形成相邻的软组织肿块,通常表现为溶骨性病变伴相邻软组织受累,称为骨相关型EMD(EM-B);(b)软组织或器官的血源性播散,无骨接触,称为髓外骨外型EMD(EM-E)。这一区分在临床上至关重要,因为回顾性分析显示,EM-E患者的预后显著差于EM-B患者。因此,当前的共识指南倾向于将骨旁病变排除在EMD的正式定义之外。

需要注意的是,孤立性浆细胞瘤(定义为单一的骨髓外浆细胞病变,骨髓中克隆性浆细胞<10%)不属于EMD分类。EMD几乎可以累及任何解剖部位,但倾向于累及皮肤、肝脏、淋巴结、胸膜、软组织、肾脏和中枢神经系统。当外周血中的循环骨髓瘤细胞超过5%时,诊断转变为浆细胞白血病(PCL),这通常被排除在现代EMD定义之外。

EMD可能在初诊(原发性)或疾病复发(继发性)时发生,表现出高度侵袭性的临床进展。随着现代成像技术(如CT、MRI和PET/CT)的进步和患者生存期的延长,EMD的发病率比历史报告更高。目前数据显示,诊断时EMD的发生率为7%–17%,复发时为6%–20%,其中以骨旁受累为主(85%的病例)。EMD的形成源于浆细胞亚克隆的“骨髓逃逸”,这些亚克隆脱离对骨髓微环境的依赖并浸润到软组织中。EMD发展的分子机制尚未完全明确。研究表明,多种遗传异常、归巢能力受损、侵袭性增强和免疫逃逸均参与EMD的发病机制。

EMD本质上是一种高危疾病阶段,与非EMD患者相比,EMD患者的总生存期(OS)和无进展生存期(PFS)显著缩短。随着蛋白酶体抑制剂(PIs)、免疫调节剂(IMiDs)和抗CD38单克隆抗体为基础的免疫疗法的一线应用,MM的治疗格局发生了显著变化,患者预后得到改善,中位生存期从大约3年延长至8–10年。免疫疗法和其他新型作用机制药物的出现为复发/难治性多发性骨髓瘤(RRMM)的治疗带来了希望。然而,在当前时代,针对EMD患者的最优治疗策略的循证指导仍然缺乏,代表着未满足的临床需求。

发病机制

对EMD发病机制的全面理解对于阐明药物抗性并促进新药开发至关重要。MM的髓外浸润涉及复杂的分子机制。目前广泛认可的机制包括遗传异常、粘附分子和趋化因子的作用、免疫逃逸等其他因素。

最近的研究阐明了驱动MM髓外浸润的遗传异常。Nakamoto-Matsubara等人分析了528例MM患者,证实RAS/BRAF突变可能是EMD所必需的,另外1q重复和del(17p)等不良预后因素与EMD进展密切相关。与非EMD队列相比,TP53获得功能突变在EMD患者中更为普遍,表明其在髓外进展中的潜在作用。Bingham等人发现,80%的EMD患者存在克隆性MAPK通路激活突变,同时MYC癌基因频繁激活,这些突变在不同解剖部位的连续活检中始终存在,凸显了MAPK信号在EMD发病中的关键作用。这些发现突出了EMD中独特的分子异常,并为靶向治疗策略提供了基础。

MM中的空间异质性强调了髓内和髓外病变之间的遗传差异,为克隆进化及其遗传基础提供了见解。EMD病变表现出独特的分子特征,包括复发的RAS/BRAF突变、CXCR4表达下调以及治疗靶点(如CD38和SLAMF7)表达减少。一项结合空间转录组学和单细胞RNA测序的研究,分析了14例EMD活检样本,揭示了显著的拷贝数变异和新亚克隆的局部出现,反映了基因组的不稳定性。空间异质性表达的双特异性抗体靶点进一步支持了双重靶向治疗的合理性。这些发现表明,EMD起源于能够在骨髓外生存的遗传独特亚克隆,这可能是它们对在髓内疾病中有效的标准治疗产生耐药的原因。

粘附分子和趋化因子的作用涉及多种机制,包括CXCR4/CXCL12信号的破坏、CD56表达的丧失以及CD44和VLA-4(极晚期抗原-4)/VCAM-1(血管细胞粘附分子-1, CD106)相互作用的上调。这些变化共同使骨髓瘤细胞能够脱离骨髓微环境并侵入髓外部位。在髓外浸润过程中,与血管生成相关的细胞因子(如VEGF和FGF)上调,促进肿瘤侵袭性。免疫逃逸由免疫抑制微环境驱动,其中功能耗竭的TIM3+ /PD-1+ T细胞与骨髓瘤细胞在空间上共定位,导致免疫监视受损。表观遗传学、非编码RNA的调控作用以及治疗压力也起作用,但这些因素尚未得到广泛研究。

治疗策略

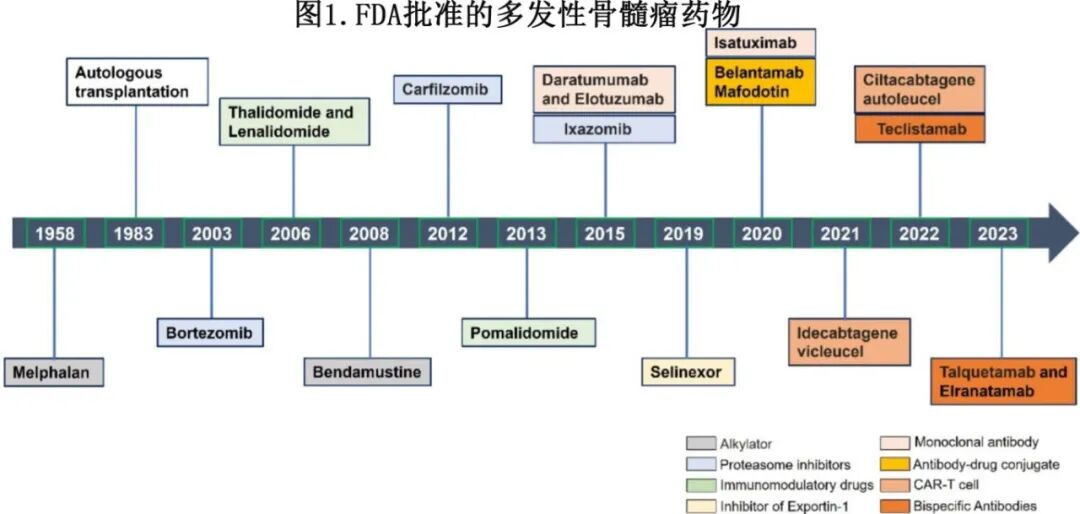

EMD患者的治疗目标是实现最佳血液学反应和EMD病变消失,改善终末器官功能障碍,最终实现长期生存。目前可用的EMD治疗药物包括PIs、IMiDs、免疫疗法(如单克隆抗体、双特异性抗体和CAR-T)以及其他小分子靶向药物(图1)。

蛋白酶体抑制剂

PI通过抑制26S蛋白酶体诱导浆细胞凋亡,导致有毒蛋白积累和内质网应激。

硼替佐米是首个被研究的蛋白酶体抑制剂,是新诊断多发性骨髓瘤(NDMM)的一线推荐治疗方案。一项针对23例RRMM患者(包括4例EMD患者)的早期研究表明,4例中的3例在硼替佐米治疗后实现完全的EMD消退。梅奥诊所2017年的指南也推荐基于硼替佐米的方案用于EMD,突出其对髓外MM的显著疗效。

第二代蛋白酶体抑制剂伊沙佐米在EMD患者中的临床数据有限。Minarik等人的研究表明,基于伊沙佐米的方案对EMD患者带来的治疗获益有限。

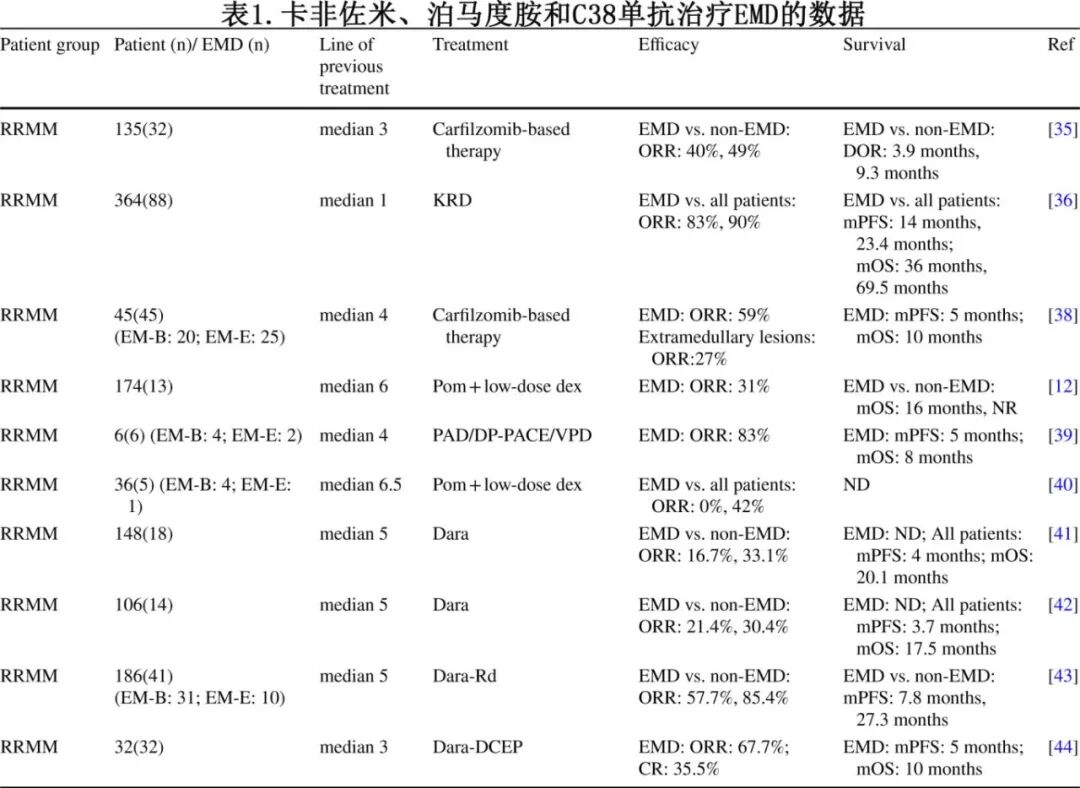

Muchtar等评估了卡非佐米作为RRMM的挽救治疗的疗效。结果显示,EMD患者的总缓解率(ORR)为40%,非EMD患者为49%,两组间无显著差异。然而,与非EMD患者相比,EMD患者的缓解持续时间(DOR)较短(9.3个月 vs 3.9个月;p=0.06)。另一项多中心回顾性研究评估了364例接受KRd方案治疗的RRMM患者,其中包括88例(24%)EMD病例。研究结果显示,尽管EMD仍然是一个不良预后因素,但该亚组仍实现83%的ORR,中位PFS和OS分别达到14个月和36个月。研究显示KRd方案的ORR与双特异性抗体治疗在EMD患者中的观察结果相当,表明KRd方案在治疗伴有EMD的RRMM患者时表现出相对较好的疗效和可控的安全性。

免疫调节剂

IMiDs)通过多种机制发挥其作用,包括调节免疫系统、抑制肿瘤微环境以及直接诱导肿瘤细胞凋亡,从而显著改善MM患者的治疗。从第一代的沙利度胺发展到第二代和第三代药物来那度胺和泊马度胺,这些小分子药物已经成为现代治疗方案的基石。现有研究表明,沙利度胺对EMD和具有高危遗传特征的患者疗效有限。尽管沙利度胺可显著改善骨髓/血清学指标,但其对髓外病变的ORR明显低于标准 MM 患者。此外,即使在治疗过程中,髓外病变也可能继续进展。这种现象与药物对 CXCR4/SDF-1α 骨髓归巢途径的干扰以及对 CD56 黏附分子的下调有关,会导致肿瘤细胞逃逸并形成“庇护所”病变。

来那度胺已成为NDMM的标准一线治疗选择。在一项纳入 18 例RRMM且有 EMD 的患者接受来那度胺联合地塞米松治疗的研究中,结果显示 ORR 为 61.1%(11 例患者),其中 44.4%(8 例患者)实现完全 EMD 消失,16.6%(3 例患者)显示出 EMD 体积减小。中位PFS和OS分别为 9.8 个月和 14.6 个月,12 个月生存率为 55.6%。该系列的后续研究表明,基于来那度胺的联合方案比沙利度胺获得显著更高的 EMD 缓解率。

泊马度胺是第三代 IMiD,具有增强的抗骨髓瘤活性且安全性相当(表 1)。一项回顾性分析评估了 6 例 EMD 患者接受泊马度胺为基础的方案的疗效。结果显示,髓外 ORR 为 83%(5 例患者),包括 3 例(50%)患者病变完全消失,达到CR,2 例(33%)患者病变大小减少≥50%,达到PR。从 EMD 诊断起的中位 PFS 和 OS 分别为 5 个月和 8 个月。

另一项 II 期临床试验共纳入 174 例 RRMM 患者,其中 7.5%(13/174)出现 EMD。这些患者接受泊马度胺联合低剂量地塞米松治疗。在 EMD 亚组(n = 13)中,EMD 的 ORR 为 31%,包括 2 例 CR 和 2 例 PR。与非 EMD 患者(未达到,NR)相比,EMD 患者的中位 OS 显著缩短,为 16 个月。含泊马度胺的联合方案可能是 EMD 患者的一种可行治疗选择。

单克隆抗体

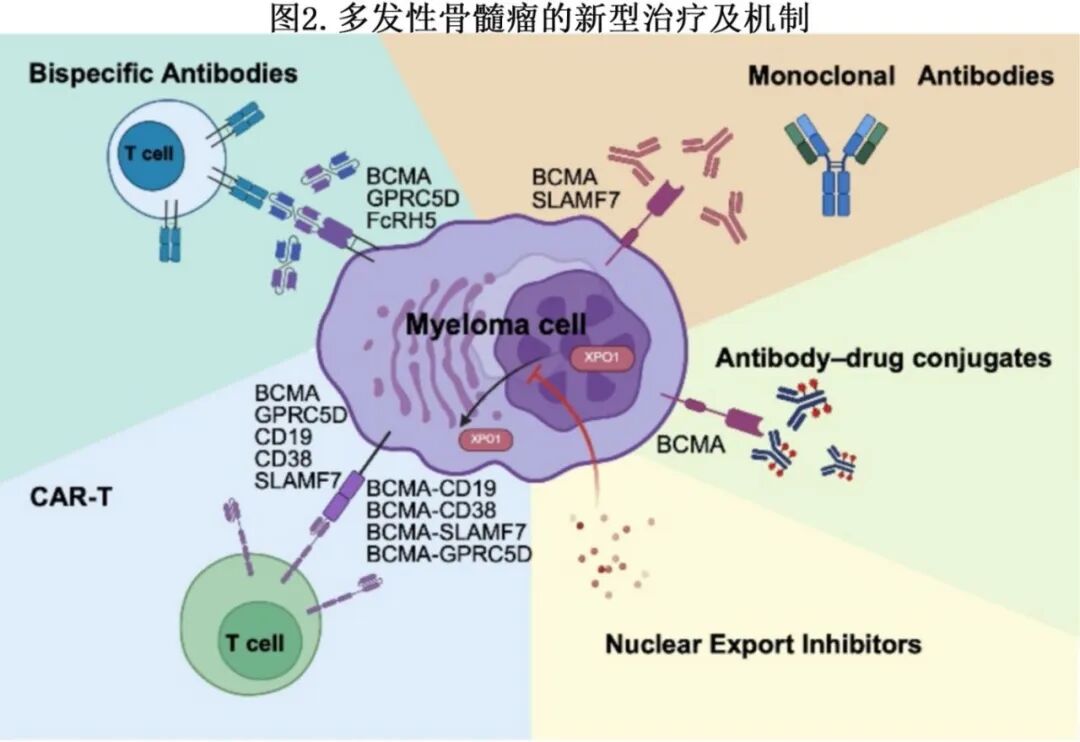

CD38 是一种在正常和恶性浆细胞(PCs)上大量表达的关键黏附分子,是MM细胞的诊断标志以及抗 CD38 抗体(达雷妥尤单抗和艾莎妥昔单抗)治疗的靶点(图 2)。

达雷妥尤单抗目前已被批准用于治疗 NDMM 和 RRMM,但单药治疗在 EMD 中的疗效有限(表 1)。一项研究显示,在接受多线治疗后复发的骨髓瘤患者中,有 EMD 的患者 ORR 为 16.7%(n = 18),而无 EMD 的患者 ORR 为 33.1%(n = 130)。达雷妥尤单抗联合方案优于单药治疗。一项回顾性研究纳入 186 例 RRMM 患者(41 例有 EMD),接受达雷妥尤单抗联合来那度胺和地塞米松(Dara-Rd)治疗,结果显示 EMD 患者的 ORR 较低,中位 PFS 也较短。此外,软组织 EMD(n = 10,EM-E)的中位 PFS 比骨相关 EMD(n = 31,EM-B)更差。另一项临床试验评估了 DARA-DCEP(达雷妥尤单抗联合地塞米松、环磷酰胺、依托泊苷和顺铂)在 32 例 EMD 患者中的疗效。结果表明,CR 和 ORR 分别为 35.5% 和 67.7%,中位 PFS 和 OS 分别为 5 个月和 10 个月。研究表明,CD38 靶向治疗在 EMD 患者中疗效有限,可能部分是由于髓外浆细胞中 CD38 表达下调。

Elotuzumab是一种人源化单克隆抗体,靶向 SLAMF7。ELOQUENT-2 研究表明,Elotuzumab联合来那度胺和地塞米松(ERd)与单独使用 Rd 相比可显著改善了RRMM 患者的 PFS 和 OS。然而,其在 EMD 患者中的治疗效果尚未充分研究。一项回顾性分析评估了 15 例 EMD 患者接受艾洛珠单抗为基础的联合治疗,结果显示 ORR 为 40%,中位 PFS 和 OS 分别为 3.8 个月和 12.9 个月。这些结果表明,Elotuzumab在 EMD 中的疗效有限,突出了开发更有效治疗策略的必要性。

赛利尼索

塞利尼索是一种选择性口服 XPO1抑制剂(图 2)。骨髓瘤细胞依赖 XPO1 介导的核质运输,抑制该蛋白可阻断关键癌蛋白 mRNA 的核输出。在具有EMD的NDMM患者中,XVRd(塞利尼索+硼替佐米+来那度胺+地塞米松)诱导治疗实现了100% 的ORR,中位反应时间为 1 个周期,表明这是高危人群的一种有前景的治疗方法。STORM 试验共纳入 122 例RRMM患者,所有患者均接受塞利尼索联合低剂量地塞米松(Sel-dex)方案治疗。其中,27 例基线时有 EMD(22 例为 EM-E,5 例为 EM-B)。对 16 例患者进行了浆细胞瘤的后续评估,结果表明 ORR 仅为 18.5%(5/27)。这些结果证实,尽管 Sel-dex 方案对 EMD 患者具有一定的治疗价值,但临床效益仍不尽如人意。

CAR-T细胞治疗

CAR-T 细胞是经过设计以表达能特异性识别肿瘤靶点的合成受体的工程细胞。B 细胞成熟抗原(BCMA)是最早被研究且目前在多发性骨髓瘤(MM)中临床验证最多的 CAR-T 细胞治疗靶点(图 2)。目前,美国食品药品监督管理局(FDA)已批准两种自体 BCMA CAR-T 细胞治疗 RRMM:idecabtagene vicleucel(ide-cel)和 ciltacabtagene autoleucel(cilta-cel)。

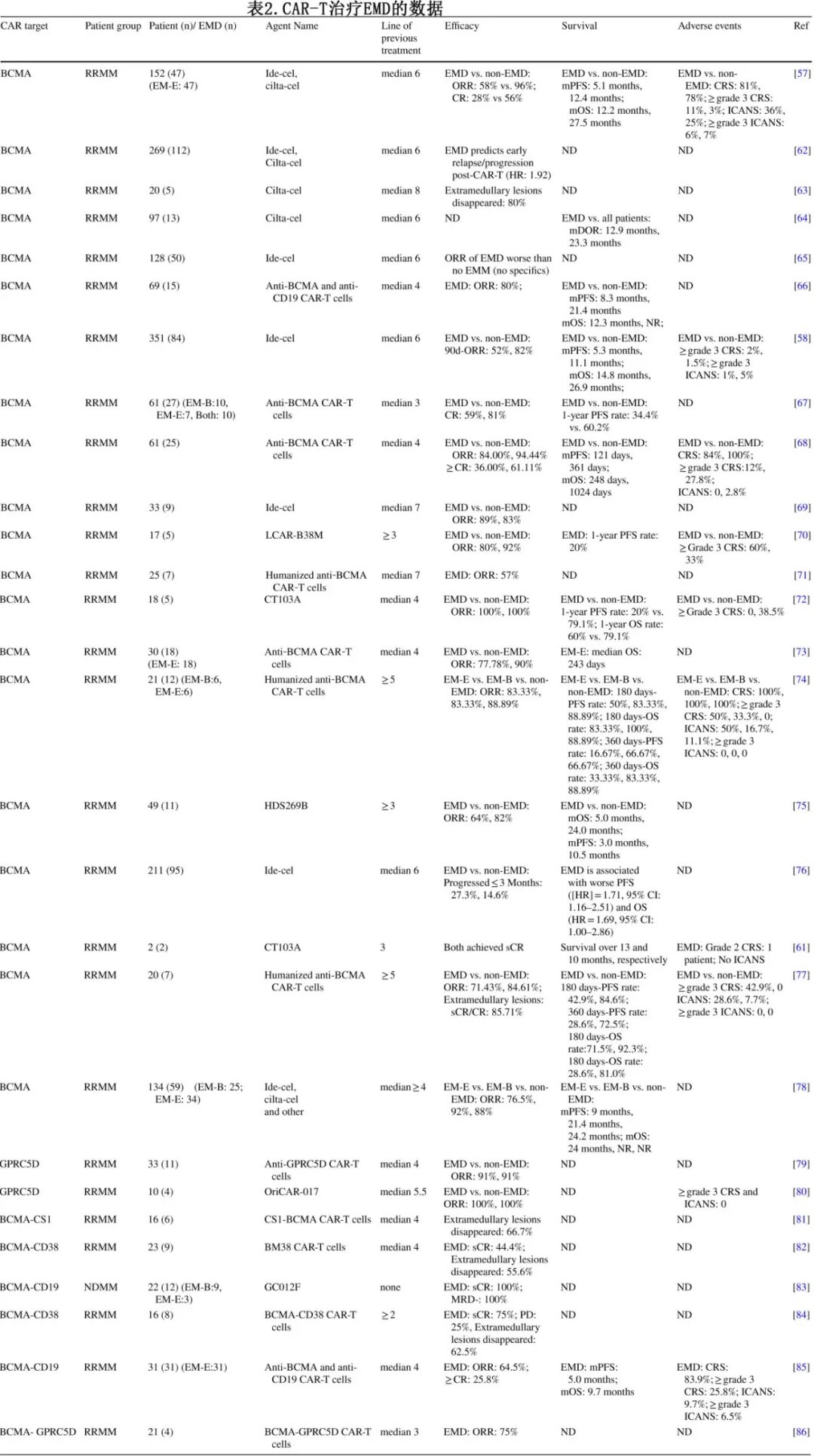

BCMA CAR-T 治疗在治疗 RRMM 患者方面展现出卓越的疗效。然而,在有 EMD 与无 EMD 的患者之间,生存结果仍存在显著差异。作者综合了多项研究的临床数据,特别关注评估同时有 EMD 的患者的疗效和预后(表 2)。

在一项队列研究中,EMD 亚组(仅 EM-E,n = 47,31%)与非 EMD 患者(n = 105,69%)相比,展现出显著较差的疗效指标,包括ORR较低(58% vs 96%,p < 0.00001)、中位PFS较短的(5.1 个月 vs 12.4 个月,p < 0.0001)以及中位OS较差(12.2 个月vs 27.5 个月,p = 0.00058)。作者进一步统计分析显示,与仅限于骨髓(BM)的疾病患者相比,患有髓外浆细胞瘤(EM-B)的患者在中位 PFS 和 OS 方面没有显著差异。

一项多中心回顾性分析共评估了 351 例接受 ide-cel 治疗的 RRMM 患者,其中 84 例(24%)存在 EMD(仅 EM-E),267 例(76%)没有 EMD 表现。结果显示,与非 EMD 患者相比,EMD 组在第 90 天时的ORR较低,并且中位PFS和OS也较短。对 ide-cel 和 cilta-cel 进行的汇总分析显示,无论是否存在 EMD,ORR均相似,但在 EMD 患者中PFS和OS始终较差。

除了单独的 CAR-T 免疫疗法外,与小分子药物结合的治疗策略可能会改善疗效。CAR-T 细胞疗法与泊马度胺的联合显示出良好的耐受性和有希望的临床疗效。其潜在机制涉及促进干扰素 -γ(IFN -γ)和肿瘤坏死因子 -α(TNF -α)的分泌。两名接受塞利尼索联合 BCMA CAR-T 细胞治疗的RRMM患者在接受 CAR-T 细胞输注后达到严格意义的完全缓解(sCR),并在数据截止时维持 sCR 状态,生存时间分别超过 13 个月和 10 个月。该研究表明,低剂量塞利尼索可上调浆细胞系中 BCMA 的表达,并在体外增强 CAR-T 细胞功能。这些发现为在EMD患者中进一步研究该联合疗法提供了重要依据。

尽管 BCMA CAR-T 在RRMM中显示出显著疗效,但近半数患者会在 1 年内复发。转换治疗靶点可能为这些 RRMM 患者提供一种新的治疗策略。关于MM的其他替代靶点的研究正在积极进展中,包括GPRC5D)、SLAMF7、CD38、CD138、CD19 等,其中 GPRC5D 是研究最为广泛的靶点。GPRC5D 是一种孤儿 G 蛋白偶联受体,其配体和信号传导机制尚不清楚。该受体在MM细胞上表达,在正常组织中的表达主要局限于浆细胞,在皮肤毛囊细胞和硬角化组织细胞中有少量表达。目前,尚无针对 GPRC5D 的 CAR - T 疗法获得批准,但该领域的多项临床试验正在积极进行。

除了单靶点 CAR - T 细胞疗法外,还有针对NDMM和复RRMM的双靶点 CAR-T 细胞疗法的报告(表 2)。一项研究共纳入 22 例患者,其中包括 12 例伴EMD的患者(9 例为 EM-B,3 例为 EM-E)。结果显示,12 例 EMD 患者均达到了100% 的sCR率和最小残留疾病(MRD)阴性状态。这些临床发现表明,在有 EMD 的NDMM患者中,BCMA - CD19 双靶点 CAR-T 疗法显示出显著的疗效,尽管还需要更大样本量和更长期的随访。在另一项关于 BCMA-CD38 双靶点 CAR-T 细胞疗法的临床试验中,纳入16 例RRMM患者,其中 8 例有 EMD。结果显示,5 名患者(62.5%)的髓外病变完全恢复。即使采用双靶点 CAR-T 治疗,在 RRMM 患者中,与 EMD 相关的预后不良问题仍未解决。

CAR-T 细胞治疗在 RRMM 患者中显示出疗效。然而与非 EMD 患者相比,EMD 患者的治疗反应和生存结果仍较差;EMD 是 PFS 和 OS 较差的独立预测因子。需要开展前瞻性研究,以制定针对 EMD 特定挑战的优化 CAR-T 方案,从而改善患者生存。与 RRMM 相比,CAR-T 细胞治疗在有 EMD 的 NDMM 患者中显示出更优越的疗效。因此,将 CAR-T 细胞治疗移至一线治疗,可能会为这一高危人群带来更大的临床获益。

双特异性抗体

双特异性抗体(BsAbs)能够同时靶向肿瘤相关抗原和T细胞上的CD3分子,将T细胞重定向至肿瘤部位,激活其细胞毒性功能,最终诱导肿瘤细胞死亡。目前,已获批用于治疗RRMM的双特异性抗体包括特立妥单抗(teclistamab)和埃纳妥单抗(elranatamab)(靶向BCMA),以及塔奎妥单抗(talquetamab)(靶向GPRC5D)。

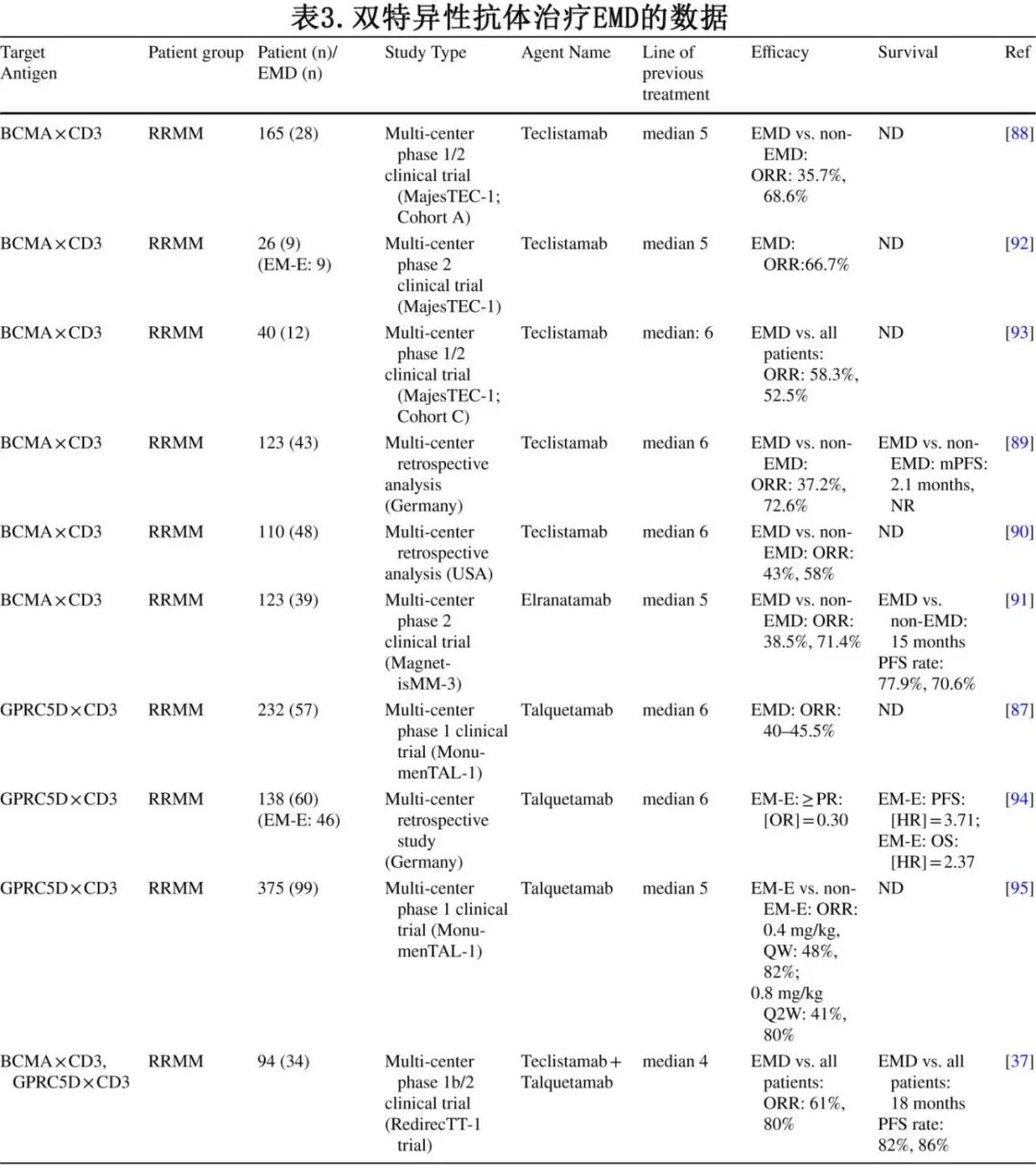

表3总结了目前获批的 BsAbs 在伴有 EMD 的 MM 患者中的疗效特征。

在MajesTEC-1 I/II期临床研究中,共有165例RRMM患者接受特立妥单抗治疗,其中28例患者存在髓外病变(EMD,均为EM-E亚型)。结果显示,EM-E亚组的ORR为35.7%,低于整体人群的63%。特立妥单抗未能克服包括EMD、III期疾病或骨髓浆细胞浸润≥60%在内的不良预后因素,但对高危细胞遗传学异常和五药难治性疾病仍显示出疗效。在一项回顾性研究中,共纳入123例RRMM患者(43例存在EMD),结果显示EMD组的ORR显著低于非EMD组,且EMD组的中位PFS显著更短。

在MonumenTAL-1临床试验中,共有232例患者接受塔奎妥单抗治疗,并根据给药频率分为每周一次(QW,n = 143)和每两周一次(Q2W,n = 145)两组,其中51例患者既往接受过T细胞重定向治疗。结果显示,QW组和Q2W组的ORR分别为74%和73%。在基线时存在浆细胞瘤的患者中,两组的ORR相当,约为50%。

无论是特立妥单抗还是塔奎妥单抗单药治疗,在RRMM患者中对EMD均未显示出显著的临床获益。

在RedirecTT-1研究中,特立妥单抗和塔奎妥单抗联合用于RRMM治疗,结果显示EMD亚组的ORR为61%,在有反应的患者中,18个月PFS率为80%。然而,值得注意的是,联合治疗组中3/4级感染的发生率高于单药治疗组。

BCMA CAR-T细胞治疗后复发仍然是一个重大的临床挑战,治疗选择有限。在一项回顾性研究中,分析了ide-cel或cilta-cel治疗后复发患者的挽救治疗结果,其中53%(73例)在复发时存在EMD。结果显示,不同治疗组之间的疗效存在显著差异:塔奎妥单抗的ORR和CR率分别为79%和39%,特立妥单抗分别为64%和32%,均显著高于其他治疗组。双特异性抗体似乎克服了与EMD相关的不良预后,表明其可能成为CAR-T细胞治疗后复发患者的标准化挽救治疗方案。

埃纳妥单抗是另一种靶向BCMA的双特异性抗体,在MagnetisMM-3 II期临床试验中显示出令人鼓舞的结果。该研究共纳入123例RRMM患者(包括39例EMD患者),EMD亚组的ORR为38.5%,而非EMD患者为71.4%。值得注意的是,在15个月的随访中,77.9%的患者对埃纳妥单抗维持长期反应,即使存在预后不良的EMD特征。这些疗效结果在目前获批的用于RRMM的双特异性抗体中表现尤为出色,同时保持可控的安全性。

Cevostamab是一种同时靶向肿瘤细胞上的Fc受体同源物5(FcRH5)和T细胞上的CD3的双特异性抗体。在经过多线治疗的RRMM患者中,cevostamab一直显示出具有临床意义的疗效。然而其对髓外病变的有效性尚不清楚,最终的研究结果备受期待。

BCMA靶向抗体偶联药物

玛贝兰妥单抗(belantamab mafodotin是一种新型BCMA靶向抗体偶联药物(ADC)。一项真实世界研究在81例RRMM患者中报告了玛贝兰妥单抗的疗效,其中37%的患者有EMD。结果显示最佳ORR为40.0%,其中EMD患者显示出显著较低的ORR,仅为23%。EMD亚组的中位PFS为2个月,而整体队列的中位PFS为5个月。EMD亚组和整体队列的中位OS分别为5个月和12个月。多变量分析确定EMD是显著影响PFS和OS的唯一预后因素。与其他新疗法相比,单药玛贝兰妥单抗在EMD患者中的疗效与BsAbs相似,但低于CAR-T细胞疗法。然而,在DREAMM-3试验中,玛贝兰妥单抗未能达到与泊马度胺加地塞米松相比PFS更优的主要终点。这一结果对治疗选择有限的患者具有重要的临床意义,最终导致该药物从美国和欧洲市场撤回。

玛贝兰妥单抗在EMD的MM患者中观察到的较低ORR反映了其作为单药治疗的局限性,但联合治疗方案(尤其是涉及免疫调节剂或T细胞接合剂的方案)提供了令人信服的证据,支持其在高危RRMM中的持续探索和临床应用。

自体干细胞移植

即使在新型机制药物和免疫疗法的时代,自体干细胞移植(ASCT)在MM治疗中仍不可替代。一项对275例NDMM患者(其中54例有EMD)的回顾性研究显示,与没有EMD的患者相比,EMD患者的PFS和OS显著较差。值得注意的是,在适合移植的患者中,EMD的存在对PFS或OS没有显著影响,而在不适合移植的患者中,EMD是PFS和OS的独立不良预后因素,表明ASCT可能克服与EMD相关的不良预后。

在另一项纳入226例EMD MM患者的多中心回顾性研究中(130例在初次诊断时发现,96例在疾病复发时发现),接受ASCT的患者与未接受ASCT的患者相比,CR率显著更高,无论是在NDMM(29% vs 19%)还是复发患者(41.7% vs 9.5%)。在NDMM中,ASCT患者的中位PFS显著长于未接受ASCT的患者(49个月比28.1个月,P <0.001)。此外,在整个队列(包括新诊断和复发病例)中,ASCT组的中位OS显著优于未移植组(79.5个月 vs 34.7个月)。在EMD患者中,ASCT显著提高CR率和PFS,特别是在有骨旁侵犯的病例中。这些发现将ASCT定位为EMD患者人群的独立预后因素。数据还表明,接受串联ASCT的患者比接受单次ASCT的患者的死亡风险更低。

对于高危患者(如伴有EMD或高危细胞遗传学异常的患者),串联ASCT与单次ASCT的选择仍有争议,串联ASCT可能提供更优越的临床获益。自体-异体移植在高危患者中显示出潜在的生存获益,但需要进一步的临床研究来验证其治疗效果。

多发性骨髓瘤的中枢神经系统受累

多发性骨髓瘤的中枢神经系统侵犯(CNS-MM)是一种罕见且预后极差的并发症,根据现有的临床数据,从中枢神经系统侵犯确诊起,患者的中位OS不到6个月。管理CNS受累的患者面临着独特的治疗挑战,主要是因为:(1)新型药物穿透血脑屏障(BBB)的能力有限,(2)CAR-T细胞疗法以及大多数新药临床试验系统性地排除了CNS受累患者,这两者共同导致目前缺乏关于最佳治疗策略的循证共识指南。

对于CNS受累的MM患者,最佳的治疗方案仍不明确。目前的主要治疗策略包括全身治疗联合鞘内化疗和/或放疗,以及大剂量化疗后序贯ASCT,但这些治疗手段均未能显著改善预后。IMiDs已表现出能够穿过血脑屏障的能力,然而沙利度胺和来那度胺在治疗中的疗效有限。相比之下,泊马度胺具有更优越的CNS穿透性,并已证明对髓外病变有效。临床报告证实,泊马度胺在CNS-MM中取得了较好的疗效。蛋白酶体抑制剂(硼替佐米、卡非佐米和伊沙佐米)的CNS穿透性差,但marizomib展现出有效的穿透血脑屏障的能力,并在CNS-MM中显示出潜在疗效。

塞利尼索在动物模型中展现了出色的CNS穿透性,其脑组织与血浆浓度比为0.61至0.72。赛利尼索单药在CNS巴瘤中显示出显著的疗效。值得一提的是,塞利尼索与达雷妥尤单抗及地塞米松(DaraSd)的联合使用已经在复发性CNS-MM患者中实现完全缓解。一项近期的大型真实世界研究显示,尽管CNS-MM患者的生存结果仍然不佳,但2016年后引入的抗骨髓瘤疗法对生存产生了积极影响,中位OS延长至12个月。

软组织浆细胞瘤的存在显著增加MM患者发生CNS-MM的风险,同时也增加发生CNS-MM后的死亡率。既往的研究报告称,对于CNS受累的MM患者,ASCT具有临床获益,主要归因于用于预处理方案中的高剂量美法仑(200 mg/m²)的血脑屏障穿透能力。

维奈克拉是一种选择性BCL-2抑制剂,在携带t (11;14)易位的MM患者中已显示出疗效,但其在浆细胞白血病(PCL)中的应用报道极为有限。一项针对6例浆细胞白血病(PCL)患者的多中心回顾性分析(包括2例原发性PCL和4例继发性PCL)显示,维奈克拉治疗取得100%的ORR;然而中位PFS和OS相对较短,分别为10个月和12.2个月。值得注意的是,继发性PCL的预后比原发性PCL更差。由于PCL的发病率相对较低,极大地限制了大规模临床试验的开展,使得获得更有力的证据变得具有挑战性。

目前,T细胞重定向治疗在患者数量上应用有限,但已在CNS-MM患者中显示出潜在的治疗活性。一项回顾性研究表明,在接受BCMA CAR-T细胞治疗的4例CNS-MM患者中,有75%实现客观缓解,且未发生任何免疫效应细胞相关神经毒性综合征(ICANS),从而突出了该治疗方案的显著临床疗效。但有2例患者(占50%)出现复发,强调了疾病复发仍是主要的治疗挑战。另一项针对10例CNS受累的RRMM患者的研究显示出了显著疗效,实现了80%的最佳ORR和100%的CNS反应率。此外,该治疗展现出良好的安全性,没有报告≥3级细胞因子释放综合征(CRS),仅有1例出现≥3级ICANS。尽管目前的证据支持CAR-T疗法对于CNS受累的MM患者治疗的安全性和可行性,但早期复发也表明,CAR-T治疗后的维持策略和新的靶向方法对于改善结果可能至关重要。这些初步发现有待通过更大规模的前瞻性临床试验来验证。

放疗在CNS受累的姑息治疗和局部疾病控制中扮演着关键角色,其适应证包括孤立性CNS病变、突发性神经状况(如脊髓压迫)以及对鞘内注射或全身治疗无效或耐受性差。放疗应根据患者的具体临床状况进行个体化,并且通常与其他全身治疗联合应用于多模式方法中。然而,在与双特异性抗体同时使用时需要谨慎,因为理论上存在增加免疫原性的风险以及潜在的不良反应重叠的可能性。

EMD的治疗

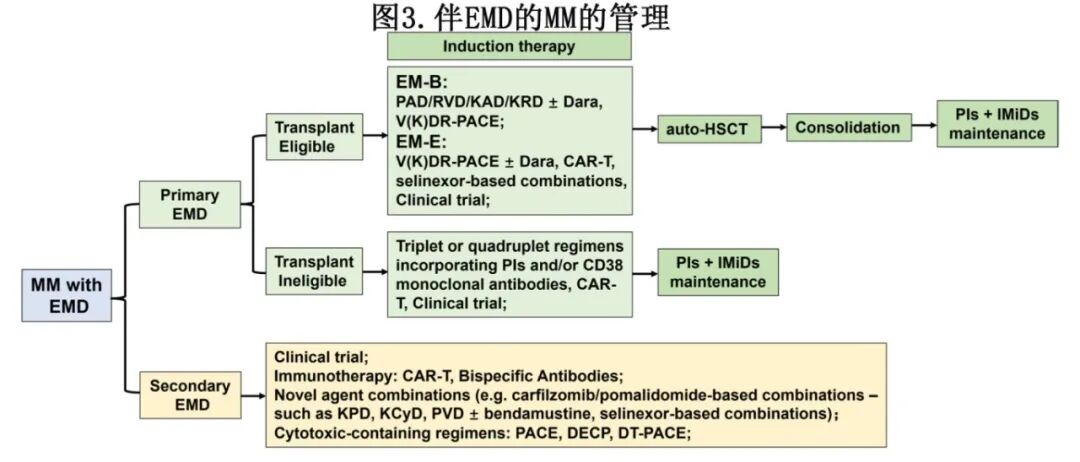

原发性EMD

NDMM伴EMD的治疗应根据患者的年龄、体能状态及髓外病变的特点综合考量,个体化制定方案。由于 EM-B 患者的生存结局与单纯 BM 患者相似,且预后显著优于 EM-E 患者,因此应相应区分其治疗方法。对于适合移植的EM-B患者,推荐采用以蛋白酶体抑制剂为基础的三药或四药联合诱导治疗方案,随后序贯进行自体造血干细胞移植及维持治疗。常用的诱导方案包括PAD(硼替佐米/阿霉素/地塞米松)、RVD(来那度胺/硼替佐米/地塞米松)、KAD(卡非佐米/阿霉素/地塞米松)或KRD(卡非佐米/来那度胺/地塞米松)。鉴于达雷妥尤单抗能够提升疗效,可将其纳入诱导治疗方案。对于肿瘤负荷高或初始诱导治疗两周期后未能至少达到PR的患者,可考虑使用含强化化疗的方案,如V(K)DR-PACE(硼替佐米(卡非佐米)/地塞米松/来那度胺/顺铂/阿霉素/环磷酰胺/依托泊苷),以快速减轻肿瘤负荷。

对于适合移植的EM-E患者,则推荐采用强化的抗骨髓瘤方案,例如达雷妥尤单抗联合V(K)DR-PACE诱导治疗,以迅速降低疾病负荷,继而序贯进行自体造血干细胞移植及维持治疗。如条件允许,参与临床试验应为首选。双药联合治疗方案(如PI + IMiD)是首选的维持治疗方法。

对于不适宜移植的患者,无论EM-B还是EM-E亚型,均需接受多周期诱导治疗。鉴于该类患者整体预后较差,推荐使用包含PIs和/或CD38单克隆抗体的三药或四药联合方案。对于治疗有反应的患者,可继续使用有效方案直至达到最佳疗效,再过渡至维持治疗。目前,CAR-T细胞治疗或塞利尼索联合RVD方案已显示出对初发EMD的显著疗效,为这一难治亚组患者带来了新的希望。

继发性EMD

MM患者出现髓外复发时,治疗选择有限,预后极差。若有机会,应优先考虑参与临床试验。CAR-T细胞疗法和双特异性抗体是两种重要的新兴治疗选择。Vegiventi等对21项研究及6篇ASCO会议摘要进行系统回顾并开展荟萃分析,发现CAR-T组的髓外病变反应率显著高于双特异性抗体组,但由于研究间存在异质性,不能直接对汇总数据进行比较。

梅奥诊所的一项回顾性研究对比了三种靶向BCMA的疗法——CAR-T、BsAbs和ADCs的疗效,结果表明CAR-T疗法的总体疗效更胜一筹,支持将其作为首选方案。然而对于之前接受过BCMA靶向治疗或病情进展迅速的患者,应考虑其他治疗策略。鉴于多数患者在复发时已接受过含硼替佐米和来那度胺的一线治疗,因此含卡非佐米或泊马度胺的新方案是可行的替代选择。值得注意的是,在这些方案中加入苯达莫司汀,在有髓外病变的RRMM患者中显示出有希望的反应率。尽管塞利尼索联合地塞米松方案在继发性EMD中显示出明确的临床活性,但其治疗效果仍有待提高。探索基于塞利尼索的新联合方案(如与蛋白酶体抑制剂或单克隆抗体联合)具有重要的临床价值。此外,类似淋巴瘤的强化疗方案,如PACE、DECP(地塞米松/依托泊苷/环磷酰胺/顺铂)和DT-PACE(地塞米松/沙利度胺/顺铂/阿霉素/环磷酰胺/依托泊苷)也应予以考虑。作者对于EMD患者的管理方法如图3所示。

总结

新型疗法的问世显著改善了多发性骨髓瘤患者的生存结局,但EMD仍然是重大的治疗挑战。尽管新兴的基于T细胞的疗法,如CAR-T细胞疗法和双特异性抗体,展现出较高的反应率,但与非EMD患者相比,EMD患者的缓解持续时间更短,预后更差。这种治疗差异可能源自EMD背后的复杂病理生理机制。通过对已发表文献的系统回顾,本文综合了新型治疗时代针对EMD的各种治疗策略的疗效和安全性特征,从而为选择EMD患者的最优治疗方案提供基于证据的指导。未来的研究应专注于优化现有疗法的合理应用,同时开发新的靶向药物和具有不同作用机制的药物。基于遗传学和其他个体化特征,实现更准确的风险分层和个性化治疗策略,最终为这一高危患者群体提供新的治疗希望。

参考文献

Zhao, J., Cui, Y. & Fang, B. Therapeutic options for extramedullary involvement in multiple myeloma. Clin Exp Med 25, 301 (2025). https://doi.org/10.1007/s10238-025-01821-w