【论著】基于扩散加权成像的卵圆孔未闭相关脑梗死特征分析及梗死灶大小与心脏CT特征的相关性研究

时间:2025-09-14 12:13:36 热度:37.1℃ 作者:网络

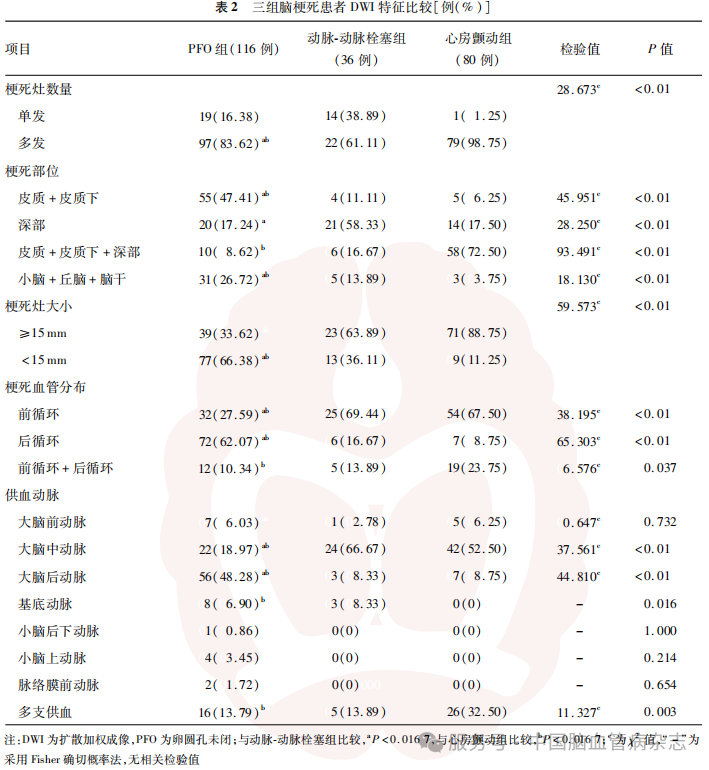

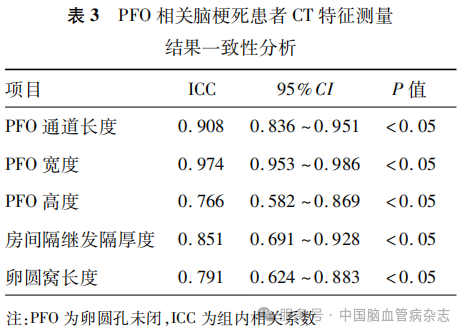

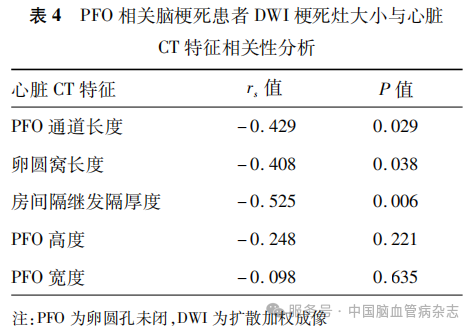

摘要:目的基于MR扩散加权成像(DWI)分析卵圆孔未闭(PFO)相关脑梗死的特征,并探讨梗死灶大小与PFO的心脏CT特征的相关性。方法回顾性连续纳入2022年1月至2024年9月收治于首都医科大学宣武医院神经内科的急性脑梗死患者,根据患者病因学诊断分为PFO组、动脉-动脉栓塞组和心房颤动组。收集并比较3组患者的一般资料,包括年龄、性别、身高、体质量指数、入院美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、陈旧性脑梗死、高血压病、糖尿病、冠心病、高脂血症、吸烟史。所有患者均在入院24h内完成头部MR,基于DWI图像分析并比较3组患者梗死灶的数量(单发、多发)、梗死部位(皮质+皮质下、深部、皮质+皮质下+深部、小脑+丘脑+脑干)、梗死灶大小(以横轴为最大径线分为≥15mm和< 15mm;对于存在多个病灶的患者,若任一病灶最大径≥15mm,则定义为≥15mm)、梗死血管分布(前循环、后循环、前循环+后循环)以及供血动脉(大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉、基底动脉、小脑后下动脉、小脑上动脉、脉络膜前动脉及多支供血)。PFO组患者入院后完成心脏CT检查并测量PFO相关参数,包括PFO通道长度、PFO宽度、PFO高度、房间隔继发隔厚度及卵圆窝长度。应用Spearman相关分析评估各PFO相关参数与脑梗死灶大小的相关性。结果共纳入232例急性脑梗死患者,年龄19~86岁,平均(57±17)岁,其中男141例,女91例,PFO组116例,动脉-动脉栓塞组36例,心房颤动组80例。(1)PFO组男性比例高于心房颤动组,低于动脉-动脉栓塞组,年龄、体质量指数及高血压病、糖尿病、高脂血症、冠心病患者比例均低于其他两组(均P<0.0167)。余一般资料3组间差异均无统计学意义(均P>0.05)。(2)PFO组多发梗死患者比例高于动脉-动脉栓塞组[83.62%(97/116)比61.11%(22/36),P<0.0167],但低于心房颤动组[83.62%(97/116)比98.75%(79/80),P<0.0167],皮质+皮质下梗死[47.41%(55/116)比11.11%(4/36)、6.25%(5/80),均P<0.0167]、梗死灶最大径<15mm的患者比例[66.38%(77/116)比36.11%(13/36)、11.25%(9/80),均P<0.0167]均高于动脉-动脉栓塞组和心房颤动组,前循环梗死患者比例低于动脉-动脉栓塞组和心房颤动组[27.59%(32/116)比69.44%(25/36)、67.50%(54/80),均P<0.0167],后循环梗死患者比例高于动脉-动脉栓塞组和心房颤动组[62.07%(72/116)比16.67%(6/36)、8.75%(7/80),均P<0.0167]; PFO组大脑中动脉梗死患者比例低于动脉-动脉栓塞组和心房颤动组[18.97%(22/116)比66.67%(24/36)、52.50%(42/80),均P<0.0167],大脑后动脉梗死患者比例高于动脉-动脉栓塞组和心房颤动组[48.28%(56/116)比8.33%(3/36)、8.75%(7/80),均P<0.0167]。(3)Spearman相关分析显示,梗死灶大小与PFO通道长度(rs=-0.429,P=0.029)、卵圆窝长度(rs=-0.408,P=0.038)及房间隔继发隔厚度(rs=-0.525,P=0.006)均成负相关,与PFO宽度、PFO高度无相关性(均P>0.05)。结论PFO相关隐源性脑梗死以皮质+皮质下及后循环的多发小梗死为主,梗死灶大小与PFO通道长度、卵圆窝长度及房间隔继发隔厚度存在相关性,综合评估脑梗死患者DWI与心脏CT特征可能有助于识别PFO相关脑梗死。本研究结果尚需大型、前瞻性研究进一步验证。

脑梗死是临床常见的脑血管疾病,其中约1/3的患者为病因未明的隐源性脑梗死[1]。卵圆孔未闭(patent foramen ovale,PFO)是隐源性脑梗死的潜在病因之一,其致病机制可能涉及反常栓塞及心房水平分流异常等[2-3]。深入理解PFO在脑梗死发生发展中的作用,特别是识别与脑梗死风险相关的PFO特征,对于优化临床干预策略和改善脑梗死患者预后至关重要。经食管超声心动图(transesophageal echocardiography, TEE)是诊断PFO的“金标准”,但有创性及检查不适感限制了其在临床的广泛应用[4]。心脏CT作为一种无创、高分辨率的成像技术,近年来在评估PFO解剖形态学方面展现出应用潜力[5]。MR扩散加权成像(DWI)对急性脑梗死具有较高的敏感性,能够清晰显示梗死灶的数卒量中、诊大断小和及病梗因死探部讨位的、重分要布工模具式等特征,已成为[6]。然而,目前关于PFO相关脑梗死患者的DWI表现与其心脏CT解剖特征之间相关性的研究相对有限。此外,心房颤动和动脉粥样硬化(如动脉-动脉栓塞,即近端大动脉粥样硬化斑块破裂导致血栓脱落,随血流阻塞远端动脉分支,致其供血区域的脑组织缺血坏死)也是缺血性卒中的常见病因[7],比较不同病因卒中的影像学特征有助于提高诊断的准确性。

鉴于此,本研究拟回顾性分析不同病因脑梗死患者的临床及影像学资料,旨在分析PFO相关脑梗死的DWI特征,并探讨PFO相关脑梗死的梗死灶大小与心脏CT评估的PFO解剖参数之间的相关性,以期为PFO相关卒中的影像学诊断、风险分层及临床决策提供一定依据。

1 对象与方法

1.1 对象

回顾性连续纳入首都医科大学宣武医院神经内科2022年1月至2024年9月收治的脑梗死患者。

纳入标准:(1)年龄>18岁;(2)脑梗死诊断符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[8];(3)DWI证实为新发脑梗死(病灶表观弥散系数<620×10-6mm2/s);(4)发病至入院时间<7d;(5)影像学检查及临床资料完整。

排除标准:(1)存在PFO、心房颤动、动脉-动脉栓塞以外的其他脑梗死病因(如自身免疫性疾病、肿瘤、血液疾病、大动脉炎等);(2)PFO、心房颤动、动脉-动脉栓塞任意2种或3种病因同时存在;(3)存在脑出血、脑血管畸形、颅内静脉窦血栓;(4)恶性肿瘤;(5)瓣膜性心脏病;(6)其他颅内病变及精神类疾病。

本研究方案经首都医科大学宣武医院医学伦理委员会审核批准(伦理审批号:临研审[2023]048号)。所有患者或家属签署了诊疗知情同意书。

1.2 资料收集

收集患者的一般资料,包括年龄、性别、身高、体质量指数、入院美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分[9]、陈旧性脑梗死[8]、高血压病[10]、糖尿病[11]、冠心病[12]、高脂血症[13]、吸烟史[14]。

1.3 分组

经TEE证实存在PFO,通过详细的病因筛查排除了其他明确的卒中病因且符合PFO相关脑梗死诊断标准[15]的患者为PFO组。

符合动脉-动脉栓塞诊断标准[16],即经颈部血管超声、头颈部CT血管成像(CTA)或高分辨率MRI证实存在颅内外大动脉(如颈内动脉、椎动脉、基底动脉、大脑中动脉近端等)管腔狭窄(狭窄率≥50%)或存在伴有斑块的非狭窄性病变,且符合急性卒中Org10172治疗试验(trial of Org10172 in acute stroke treatment, TOAST)[17]分型中大动脉粥样硬化型卒中诊断标准的患者为动脉-动脉栓塞组。

经24h动态心电图确诊阵发性或持续性心房颤动,且无其他明确卒中病因,符合心房颤动相关脑梗死诊断标准[18]的患者为心房颤动组。

1.4 影像学检查参数及方法

所有患者均在入院24h内应用3.0T超导型MR扫描仪(Trio;Siemens,德国)进行头部MR扫描。扫描序列包括常规T2加权成像(T2-weighted imaging,T2WI)和扩散加权成像(DWI)。T2WI序列的扫描参数:重复时间4030ms,回波时间103ms。DWI序列采用单次激发平面回波序列,扫描参数:重复时间3100ms,回波时间82ms,弥散敏感梯度因子(b值)1000s/mm2。上述两种序列均为扫描矩阵128×128,视野220mm×240mm,层厚5mm,层间距1mm。

PFO组患者入院后采用第三代双源CT(SOMATOM Force;Siemens,德国)完成心脏CT检查。指导患者取仰卧位并双手上举,平静呼吸稳定心率后,应用回顾性心电门控扫描,电压120kV,电流500mA,对比剂碘普罗胺(370mgI/ml)静脉注射70~80ml,5ml/s;扫描前控制患者心率65次/min,感兴趣区置于升主动脉,触发阈值100HU;静脉注射对比剂50ml后静脉注射等渗盐水,观察右心房与左心房对比剂特征。按照心动周期0~90%及10%间隔重建10期图像,重建层厚0.75mm,层间距0.5mm。

1.5 影像学分析

1.5.1 DWI分析:急性脑梗死病灶在DWI序列上表现为高信号,表观弥散系数信号减低。基于DWI分析梗死灶的数量(单发、多发)、梗死部位(皮质+皮质下、深部、皮质+皮质下+深部、小脑+丘脑+脑干)、梗死灶大小(以横轴为最大径线分为≥15mm和<15mm;对于存在多个病灶的患者,若任一病灶最大径≥15mm,则定义为≥15mm)、梗死血管分布(前循环、后循环、前循环+后循环)以及供血动脉(大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉、基底动脉、小脑后下动脉、小脑上动脉、脉络膜前动脉及多支供血[19])。

1.5.2 心脏CT图像重建与分析:将心脏CT图像数据导入后处理工作站(Syngovia;Siemens,德国)进行分析。选择收缩末期或舒张中期图像显示卵圆孔及其周围结构。利用多平面重组技术测量PFO相关参数,包括PFO通道长度、PFO宽度、PFO高度、房间隔继发隔厚度及卵圆窝长度[20]。

所有心脏CT参数均由2名具有10年以上工作经验的副主任医师级别及以上的影像科医师独立测量,每名医师重复测量3次,取其平均值用于最终统计学分析。若两名医师的测量结果存在明显差异,则需共同阅片讨论以达成一致意见。

1.6 统计学分析

应用SPSS27.0软件对数据进行统计学分析。采用Shapiro-Wilk检验对计量资料进行正态性检验,符合正态分布的计量资料以x-±s表示,两组比较采用独立样本t检验,3组比较需通过Levene检验评估方差齐性后,采用单因素方差分析或Welch′s方差分析,总体差异有统计学意义的计量资料进一步采用最小显著性差异法(least-significance difference, LSD)进行组间两两比较;不符合正态分布的计量资料以M(P25,P75)表示,两组比较采用Mann-Whitney U检验,3组比较采用Kruskal-Wallis H检验,若总体差异有统计学意义,则采用Dunn′s检验进行post-hoc两两比较。计数资料以例(%)表示,组间比较采用χ2检验或Fisher确切概率法,每两组间率的比较采用χ2分割检验,Bonferroni法校正(校正后的检验水准α=0.0167)。等级资料的比较采用Kruskal-Wallis H检验或Mann-Whitney U检验。两名医师影像学参数测量的一致性以组内相关系数(intraclass correlation coefficient, ICC)评估,ICC<0.4表示一致性差,0.4~0.75表示一致性一般,>0.75表示一致性好[21]。采用Spearman相关分析评估PFO相关脑梗死DWI梗死灶大小与心脏CT形态学特征之间的相关性。所有统计检验均为双尾检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

共纳入232例急性脑梗死患者,年龄19~86岁,平均(57±17)岁,男141例,女91例,其中PFO组116例,动脉-动脉栓塞组36例,心房颤动组80例。

2.1 三组患者一般资料比较

PFO组男性比例高于心房颤动组,低于动脉-动脉栓塞组(均P<0.0167),年龄、体质量指数及高血压病、糖尿病、高脂血症、冠心病患者比例均低于其他两组(均P<0.0167)。余一般资料3组间差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表1。

2.2 三组患者DWI特征比较

在梗死灶数量方面,PFO组多发梗死患者比例高于动脉-动脉栓塞组,但低于心房颤动组(均P<0.0167)。梗死部位分析显示,PFO组皮质+皮质下梗死患者比例高于动脉-动脉栓塞组和心房颤动组,而深部梗死患者比例低于动脉-动脉栓塞组, 皮质+皮质下+深部梗死患者比例低于心房颤动组,小脑+丘脑+脑干梗死患者比例高于心房颤动组和动脉-动脉栓塞组(均P<0.0167)。在梗死灶大小方面,PFO组梗死灶最大径<15mm的患者比例高于动脉-动脉栓塞组和心房颤动组(均P<0.0167)。梗死血管分布显示,PFO组前循环梗死患者比例低于动脉-动脉栓塞组和心房颤动组,而后循环梗死患者比例高于动脉-动脉栓塞组和心房颤动组(均P<0.0167)。PFO组大脑中动脉梗死患者比例低于动脉-动脉栓塞组和心房颤动组,大脑后动脉梗死患者比例高于其他两组(均P<0.0167),基底动脉和多支供血患者比例均低于心房颤动组(均P<0.0167)。见表2。

2.3 PFO相关脑梗死患者梗死灶大小与心脏CT特征的相关性分析

2.3.1 PFO患者心脏CT特征测量结果及一致性分析:2名医师对PFO通道长度、PFO宽度、PFO高度、卵圆窝长度及房间隔继发隔厚度测量结果的ICC均>0.75。见表3。

2.3.2 PFO相关脑梗死DWI梗死灶大小与心脏CT特征相关性分析:Spearman相关分析显示,PFO相关脑梗死DWI梗死灶大小与PFO通道长度(rs=-0.429,P=0.029)、卵圆窝长度(rs=-0.408,P=0.038)及房间隔继发隔厚度(rs=-0.525,P=0.006)均成负相关,但与PFO宽度、PFO高度无相关性(均P>0.05)。见表4。

3 讨论

目前,PFO相关脑梗死的确切发病机制尚不明确,反常栓塞可能是主要原因,起源于静脉系统的血栓通过PFO绕过肺循环的滤过屏障,直接进入体循环动脉系统,栓塞脑动脉,导致脑梗死[22]。鉴于此潜在机制,准确识别PFO相关卒中的影像学特征,对于将其与其他病因分型(如大动脉粥样硬化型卒中或心房颤动导致的心源性栓塞型)进行鉴别,并及时采取针对性的二级预防措施具有重要的临床意义。本研究旨在比较PFO相关梗死与其他常见病因脑梗死的影像学特征,并探讨PFO解剖形态与梗死灶大小之间的潜在联系。

3.1 PFO相关脑梗死患者的临床及DWI特征分析

本研究对PFO组、心房颤动组及动脉-动脉栓塞组患者的一般资料及影像学资料进行了分析,结果显示,PFO相关型脑梗死患者年龄更低,且男性比例高于心房颤动相关脑梗死患者。既往研究显示,PFO在年轻(<45~55岁)隐源性脑梗死患者中更为常见,检出率可达40%~50%;PFO相关脑梗死男性患者比例高于心房颤动相关脑梗死患者可能涉及性别相关的血流动力学、凝血功能差异或遗传易感性等多种因素[23-24]。本研究中,与动脉-动脉栓塞组和心房颤动组相比,PFO组的高血压病、糖尿病、高脂血症及冠心病患者比例均更低,提示PFO相关隐源性脑梗死发生机制可能独立于系统性的动脉粥样硬化病变,反常栓塞或为其核心病理生理过程。

在DWI影像学特征方面,本研究结果显示,PFO相关脑梗死主要累及皮质+皮质下、后循环及大脑后动脉区域,多发小梗死(<15mm)比例较高,这一结果与Renard等[25]的研究结果一致。在梗死血管分布上,PFO组患者后循环系统(尤其是大脑后动脉供血区)受累的比例高于动脉-动脉栓塞组和心房颤动组,其原因可能涉及以下几个方面:首先,PFO患者较大的右向左分流可能导致更多微栓子进入椎-基底动脉系统[26-28];其次,后循环血管对交感神经刺激的反应性可能较低,对微小栓子的清除能力或耐受性与前循环不同[29-30];此外,大脑后动脉及其分支供应丘脑、中脑以及侧脑室和第三脑室脉络丛,可能增加了栓子在此区域滞留和致病的机会[31-32]。相比之下,动脉-动脉栓塞患者的梗死模式通常与颅内动脉粥样硬化斑块的分布相关,更多地局限于特定的动脉供血区,尤其是在前循环[33]。而心房颤动患者由体于积心较源大性,其栓子(通常来自左心房或左心耳)往往DWI表现常为单个或多个血管分布区内的大面积梗死,梗死负荷通常较大[34]。

3.2 心脏CT评估的PFO特征与梗死灶大小的相关性

本研究进一步利用心脏CT评估PFO相关脑梗死患者的PFO特征,探讨其与DWI显示的梗死灶大小之间的潜在联系。Spearman相关分析结果显示,梗死灶的大小与PFO通道长度(rs=-0.429,P=0.029)、卵圆窝长度(rs=-0.408,P=0.038)以及房间隔继发隔厚度(rs=-0.525,P=0.006)均成负相关,提示具有更长PFO通道、更长卵圆窝或更厚房间隔继发隔的患者,其PFO相关脑梗死的梗死灶最大径更小。这一结果与Benvenuti等[35]的研究结果一致,其针对PFO患者(20例)解剖特征与脑梗死灶体积的研究显示,脑梗死灶体积越大的患者,其PFO通道长度越短。另有研究表明,梗死灶的体积与PFO的大小相关[36-37],这可能与PFO通道的“过滤”效应有关,即较长、更迂曲的PFO通道(房间隔原发隔与继发隔之间的重叠较长)可能在血流动力学上形成更为狭窄、复杂的路径,从而物理性地捕获或阻碍体积较大的栓子通过,从而阻止其进入动脉循环引发大面积脑梗死[38-39],但这种结构可能对体积更小的微栓子的“过滤”效果有限,微栓子仍能通过PFO进入脑循环,导致多发性的小梗死灶[40-41]。反之,短而宽的PFO通道可能更容易使较大栓子通过。评估PFO形态学特征,特别是通道长度、卵圆窝长度和房间隔继发隔厚度或可对患者卒中风险分层发挥一定作用。

本研究存在一定的局限性:(1)本研究为单中心回顾性研究,样本量相对有限,可能影响研究结果的普适性,研究结论仍需要多中心、大样本量的前瞻性研究进一步验证;(2)本研究缺乏长期随访数据,未能评估PFO特征对卒中复发及远期预后的影响。

综上所述,PFO相关脑梗死患者神经影像学特点主要表现为多发、体积较小的梗死灶,好发于皮质和皮质下区域,并存在后循环(尤其是大脑后动脉供血区)分布倾向。较长的PFO通道、较长的卵圆窝以及较厚的房间隔继发隔与较小的梗死灶相关。对于隐源性脑梗死患者,积极开展PFO相关检查或可有助于明确病因。