16+8轻断食竟让死亡风险升30%!这11-12小时才是 “黄金进食窗口”

时间:2025-09-18 12:12:22 热度:37.1℃ 作者:网络

早上赶地铁时顺手塞进口袋的面包,到了公司就被遗忘在抽屉;晚上加班到10点,拉着同事去吃的那顿重油重盐的宵夜;周末赖床到中午,直接跳过早餐吃“早午餐”——这是不是你习以为常的饮食节奏?

近几年,“16+8断食”“过午不食”“5:2轻断食”这些“时间限制饮食法”火遍朋友圈,有人说它能减肥抗衰,有人说它能改善血糖,甚至还有人宣称“吃得越克制,活得越久”。但这些说法真的有科学依据吗?美国匹兹堡大学的研究团队最近在《AgingCell》上发表了一篇重磅研究,用3.3万名美国人近8年的追踪数据,终于揭开了“进食时间”和“死亡风险”之间的秘密——答案可能和你想的完全不一样。

什么是“时间限制饮食”?火了这么久,却缺关键证据

先搞懂一个概念:“时间限制饮食”(Time-Restricted Feeding)不是让你少吃,而是让你“在固定时间内吃”。比如最流行的16+8断食,就是每天只在8小时内完成所有进食(比如中午12点到晚上8点),剩下的16小时除了喝水,不碰任何含热量的食物;还有“过午不食”,本质是把进食窗口压缩到6-7小时(早上7点到下午1点)。

这种饮食法之所以受欢迎,是因为它“不用算卡路里”“操作简单”。早期的小研究也发现,它可能有好处:比如帮血糖高的人控制血糖,让血脂更健康,甚至能促进身体产生“酮体”——一种被认为能减少炎症、延缓衰老的物质。

但问题来了:这些研究大多有两个致命缺陷。要么是在小白鼠、果蝇身上做的,动物的代谢和人类不一样,结果未必能套用;要么是只追踪了几十、几百个健康年轻人,观察时间也只有一两个月,根本没法回答“长期这么吃,会不会影响寿命”。

更关键的是,没人知道“到底多长的进食窗口最安全”。是8小时更好?12小时?还是15小时?不同年龄、性别、种族的人,适合的窗口会不会不一样?这些问题一直没有答案——直到这次匹兹堡大学的研究出现。

3.3万人8年追踪:怎么研究的?够严谨吗?

为了搞清楚“进食窗口”和“死亡风险”的关系,研究团队找了一个“宝藏数据库”——美国的“国家健康与营养调查”(NHANES)。这个数据库记录了几十万人的饮食、健康和死亡信息,是全球公认的权威公共卫生数据。

研究团队从里面挑了3.3万名20岁以上的成年人,这些人都满足一个关键条件:至少填了两次24小时饮食记录。比如某个人记录了“昨天早上7点喝了牛奶,中午12点吃了杂粮饭,晚上6点吃了清蒸鱼”,那他的“进食窗口”就是11小时(从第一次进食到最后一次进食的时间差);如果另一个人是“早上9点吃早餐,晚上11点吃宵夜”,那窗口就是14小时。

确定了每个人的进食窗口后,研究团队开始了漫长的追踪——平均追踪8年,最长的追了17年,直到2019年底。期间他们会记录这些人的“生存状态”:是活着还是去世了?如果去世了,是因为心脏病、癌症,还是其他原因?

为了确保结果靠谱,研究团队还做了一件很关键的事:排除“干扰因素”。比如有人本来就有糖尿病、癌症,有人收入低吃不起健康食物,有人从不运动——这些因素都可能影响死亡风险,必须先“过滤掉”,才能专注看“进食窗口”的影响。他们还把人群按年龄(20-64岁vs65岁以上)、性别、种族(白人vs非白人)分成亚组,看不同人反应是不是一样。

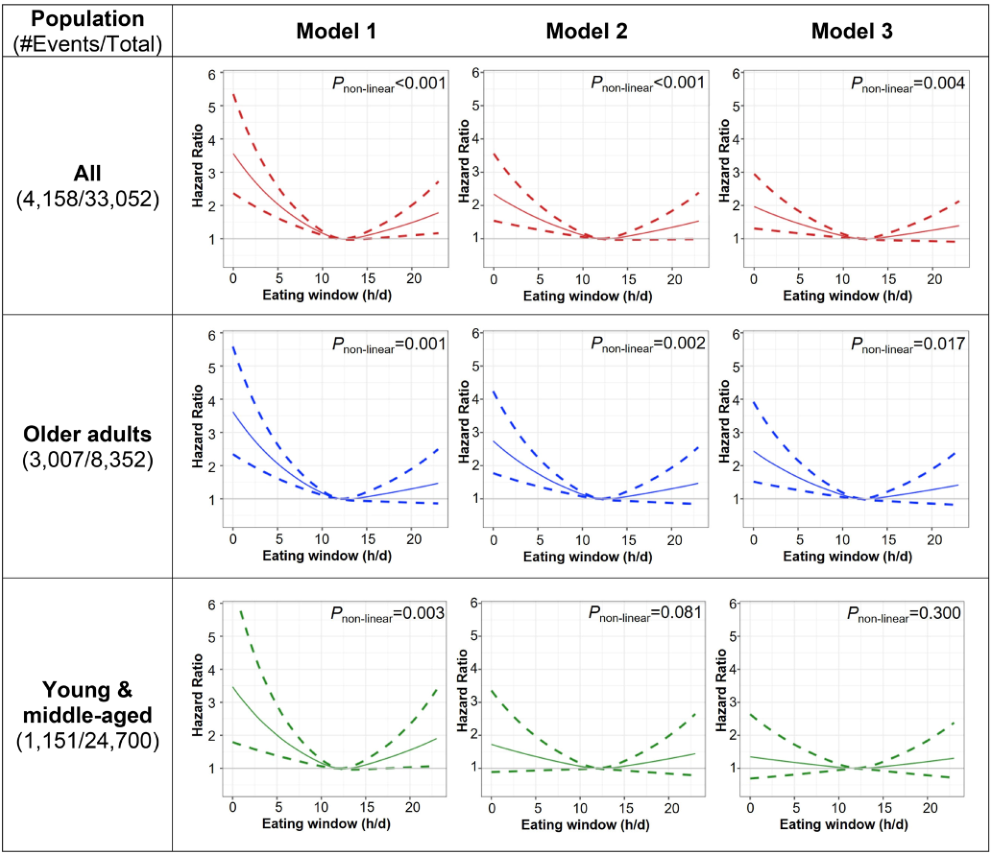

核心发现:进食窗口和死亡风险,是“U型关系”

研究结果一出来,就推翻了很多人的认知:进食窗口既不是“越短越好”,也不是“越长越好”,而是像一个“U字”——中间低,两头高。

哪个点最低?答案是:每天11-12小时的进食窗口。

比如你早上7点吃第一顿饭,晚上7点吃最后一顿;或者早上8点到晚上8点——这个时间段内吃饭,全因死亡风险(各种原因导致的死亡)、心血管死亡风险(心脏病、中风等)都是最低的。

一旦偏离这个范围,风险就会上升:

1.进食窗口≤8小时:死亡风险升30%,老年人更危险

如果你每天只在8小时内吃东西(比如16+8断食),全因死亡风险会比11-12小时窗口的人高30%以上。

更可怕的是老年人(65岁以上):如果他们的进食窗口≤8小时,心血管死亡风险会飙升50%以上。为什么?

因为老年人的胃口本来就小,牙齿不好、消化能力弱,8小时内很难吃完一天需要的能量和营养素——比如钙、维生素D、蛋白质,这些本来就容易缺,再少吃一顿,缺口更大。而且饿太久会导致血糖大幅波动,对血管的伤害比年轻人更严重。

2.进食窗口≥15小时:死亡风险升25%,白人更敏感

如果你每天吃15小时以上(比如从早上6点吃到晚上9点,甚至凌晨还吃宵夜),全因死亡风险会比11-12小时窗口的人高25%。

这个风险在白人身上更明显,主要是心血管死亡风险上升。原因很简单:吃的时间太长,很容易在深夜进食——比如晚上11点吃烧烤、喝奶茶。这时候身体本来该休息了,胰腺却要被迫分泌胰岛素帮助消化,长期下来胰岛素会紊乱,进而引发糖尿病、高血脂,这些都是心血管疾病的“导火索”。

3.不同人反应不一样:年龄、性别、种族都有差异

研究还发现,“进食窗口”对死亡风险的影响,不是“一刀切”的:

-

年龄:年轻人(20-64岁)就算窗口短一点或长一点,死亡风险变化不明显;但老年人(65岁以上)很敏感,短窗口伤血管,长窗口也不太行。

-

性别:男人对窗口更“挑剔”——窗口不当,死亡风险波动更显著;女人虽然短窗口也有风险,但比男人平缓。

-

种族:白人对长窗口更敏感(≥15小时风险高);非白人主要是短窗口(≤8小时)风险高,长窗口影响不大。

禁食窗口与全因死亡关联

为什么“吃早吃晚、吃久吃短”会影响寿命?

这些结果背后,其实是我们身体的“生物钟”在起作用。

我们的器官都有自己的“作息表”:肝脏晚上要代谢毒素,胰腺白天分泌胰岛素帮助消化,肠道早上蠕动最活跃。进食窗口就像“指挥棒”,如果指挥错了,整个“乐队”都会乱套:

-

短窗口(≤8小时):比如“过午不食”,身体在下午和晚上需要能量时“没饭吃”,会启动“节能模式”,代谢变慢;同时,因为吃的时间集中,很容易一顿吃太多,导致血糖骤升骤降,长期下来伤胰腺。老年人还会因为摄入不足,导致肌肉流失、免疫力下降。

-

长窗口(≥15小时):深夜进食会打乱胰岛素的分泌节奏——本来晚上胰岛素该“休息”,结果被迫工作,时间长了会出现“胰岛素抵抗”,这是糖尿病的前奏;同时,深夜消化会让肝脏、肠道没法休息,毒素代谢不及时,炎症反应会增加,而炎症是癌症、心血管疾病的“温床”。

简单说:身体需要的是“规律进食”,而不是“极端进食”。11-12小时的窗口,刚好符合大多数人的生物钟——早上起床后吃早餐,晚上睡前3-4小时吃完晚餐,既给了身体足够的消化时间,也不会让器官“加班”。

这个研究靠谱吗?有哪些不足?

虽然这个研究样本大、时间长,但也不是完美的:

-

记录有误差:大家回忆自己的饮食时间时,可能会记错(比如昨天到底是7点还是8点吃的早饭),难免有偏差。

-

只测了一次:研究只在一开始记录了进食习惯,没追踪后来的变化——比如有人后来改了窗口时间,这可能影响结果。

-

不能确定因果:这是“观察性研究”,不是“实验”——它只能看到“窗口短”和“风险高”有关联,但不能确定“窗口短”就是“风险高”的直接原因,可能还有其他没考虑到的因素。

但即便如此,这个研究还是比那些“小样本短期研究”靠谱得多——3.3万人、8年追踪,已经能给我们很多实用的启发。

普通人该怎么吃?记住3个原则

看完研究,不用焦虑——其实大多数人的进食习惯已经很接近“11-12小时”了。比如早上7点吃早餐,晚上7点吃晚餐,刚好12小时。关键是别盲目跟风极端饮食,记住这3个原则:

1.优先保持11-12小时窗口,规律最重要

如果你现在的进食时间是11-12小时,比如早上7点到晚上7点,那就不用改——规律比“精准到小时”更重要。比如每天固定7点吃早餐、12点吃午餐、6点吃晚餐,比今天7点吃、明天10点吃更健康。

2.老年人别轻易尝试短窗口(≤8小时)

如果家里有65岁以上的老人,别让他们跟风“过午不食”或“16+8断食”。如果老人觉得胃口小,可以把三餐拆成“三餐两点”(比如上午10点加个苹果,下午3点加杯牛奶),但总窗口最好控制在11-12小时内。

3.别为了“凑窗口”牺牲饮食质量

就算窗口是11-12小时,如果你每天都吃油炸、高糖、高盐的食物,也没用。真正健康的饮食,是“在合适的时间里吃合适的食物”——比如早餐加个鸡蛋,午餐多吃蔬菜,晚餐少碰重油重盐,这样才能让“11-12小时窗口”发挥最大作用。

最后想说:健康饮食,从来不是“极端”

这几年,我们听过太多“神奇饮食法”:从“无麸质饮食”到“生酮饮食”,再到现在的“时间限制饮食”。但这些方法大多只适合特定人群,比如生酮饮食适合部分癫痫患者,无麸质饮食适合乳糜泻患者,普通人盲目尝试,反而可能伤身体。

这个研究告诉我们:健康饮食的核心,从来不是“极端”,而是“适度”和“适合自己”。11-12小时的进食窗口,就是这种“适度”的体现——它符合大多数人的生活习惯,不用饿肚子,也不用熬夜吃宵夜,是普通人能长期坚持的“健康节奏”。

下次再看到“XX断食能长寿”的说法,别着急试。先想想自己的年龄、身体状况,最好咨询医生或营养师——毕竟,适合自己的,才是最好的。

参考文献:

Mao Z, Grant H, Kritchevsky SB, Newman AB, Farsijani S. Association of Eating Window With Mortality Among US Adults: Insights From a Nationally Representative Study. Aging Cell. 2025 Sep 13:e70230. doi: 10.1111/acel.70230. Epub ahead of print. PMID: 40944446.