CGP专家共识 | 莱博雷生临床应用中国专家共识

时间:2025-09-18 12:12:43 热度:37.1℃ 作者:网络

莱博雷生作为新型催眠药,是中国首个获批上市的食欲素双受体拮抗剂(DORA),为失眠治疗提供了全新路径。为响应临床对规范化用药指导的迫切需求,中国睡眠研究会联合广东省医师协会睡眠医学专业委员会、广东省医院协会医院药事管理专业委员会,组织多学科专家基于国内外最新证据和中国真实世界研究数据,制定本共识,旨在为失眠症的临床诊疗提供科学、实用、系统的参考依据,以期进一步提升临床医生对莱博雷生的认知和应用水平,推动中国失眠症诊疗的标准化和个体化发展。

莱博雷生临床应用中国专家共识

失眠是最常见的睡眠紊乱,显著干扰患者的生活质量和工作表现,且与躯体疾病、精神障碍等疾病相关。莱博雷生作为新型催眠药,是中国首个获批上市的DORA。然而,目前我国尚缺乏莱博雷生临床应用的相关规范。为此,中国睡眠研究会、广东省医师协会睡眠医学专业委员会和广东省医院协会医院药事管理专业委员会组织国内药学和临床医学领域专家,依据国内外研究进展,结合中国首个莱博雷生的真实世界研究,制订《莱博雷生临床应用中国专家共识》。本共识针对莱博雷生的药理作用、药代动力学、适应证、临床应用方法等进行阐述,经过多轮讨论、修订和投票表决后最终形成17条推荐意见,以期为莱博雷生的临床应用提供全面而规范的参考和建议。

01 莱博雷生的作用机制和药代动力学特点

1.1 作用机制>

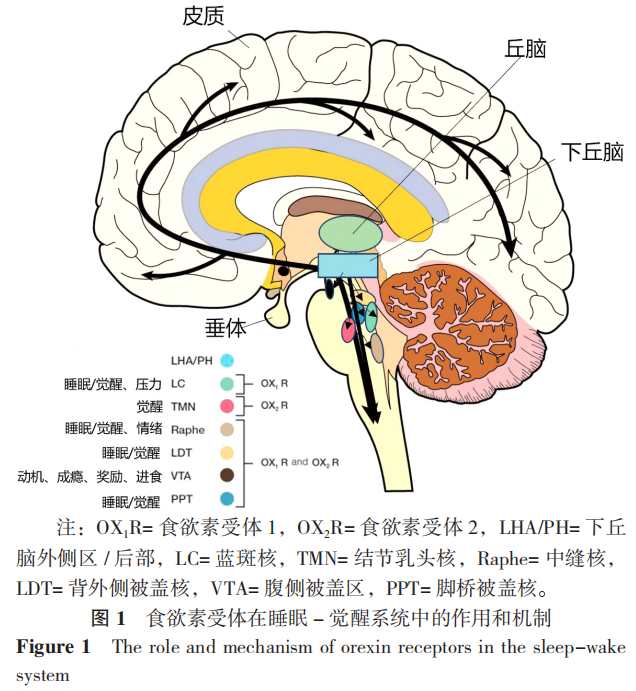

食欲素(也称为下丘脑分泌素,orexin[OX])系统通过从下丘脑向皮质和多种促进觉醒的神经递质(去甲肾上腺素、乙酰胆碱、组胺、5-羟色胺和多巴胺)核的投射来促进和维持觉醒。食欲素是由下丘脑外侧区合成的神经肽,分为食欲素A和食欲素B,在睡眠/觉醒节律、体温调节、能量代谢控制、摄食行为等多种生理功能中发挥相应作用。食欲素神经元广泛投射于大脑不同区域,包括结节乳头核、蓝斑核、中缝背核与中缝核,通过激活食欲素受体兴奋去甲肾上腺素能神经元、胆碱能神经元和组胺能神经元等促觉醒神经元维持机体觉醒状态,调节睡眠-觉醒周期,在保持清醒并抑制非快速眼动(NREM)睡眠和快速眼动(REM)睡眠中发挥核心作用。食欲素受体在睡眠-觉醒系统中的作用和机制见图1。

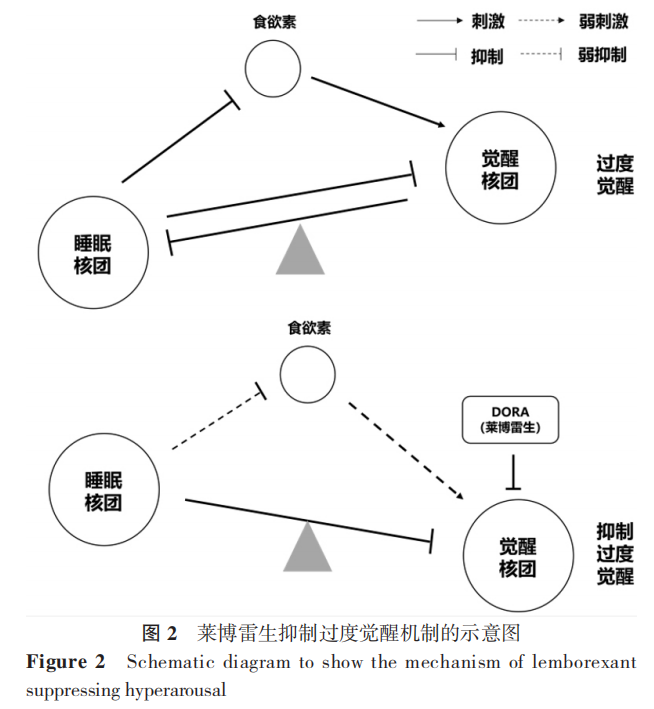

食欲素受体有2种亚型,分别是食欲素受体1(OX1R)和食欲素受体2(OX2R)。OX1R与睡眠状态的转换有关;OX2R与皮质觉醒有关,主要在NREM睡眠的起始中发挥作用,并在一定程度上调节REM睡眠。食欲素A对OX1R和OX2R均有结合,但与OX1R的亲和力更高;食欲素B更选择性结合OX2R;OX2R与食欲素A和B的亲和力相当。DORA通过竞争性结合OX1R和OX2R阻断食欲素的作用,从而减少觉醒驱动,同时延长REM和NREM睡眠。莱博雷生对OX1R和OX2R均有拮抗活性,且对OX2R的亲和力略高。莱博雷生和食欲素受体结合和解离速度较快。莱博雷生抑制过度觉醒机制示意图见图2。

1.2 药代动力学特点>

1.2.1 吸收:莱博雷生口服吸收较快,空腹口服时达峰时间(tmax)为1~3h。食物会延缓莱博雷生吸收。

1.2.2 分布:莱博雷生脂溶性强,易分布在脂肪组织、肝脏、脑等富含脂质的器官,在体内分布广泛,表观分布容积(Vd)为1970L。莱博雷生蛋白结合率高,血浆蛋白结合率为94%,游离药物浓度较低。

1.2.3 代谢:莱博雷生的t1/2因剂量不同而有所差异,5mg和10mg连续给药14d的平均有效半衰期(t1/2eff)分别为17h和19h。多次给药达稳态后,晨起莱博雷生血药浓度相当于最大血药浓度(Cmax)的27%。服药后8~9h,53%~57%的曲线下面积(AUC)被清除。

莱博雷生主要通过CYP3A4代谢,少量通过CYP3A5代谢,大部分由CYP3A4转化为M4、M9、M10代谢产物,主要是M10。尽管M4、M9和M10与食欲素受体的亲和力与莱博雷生相当,但由于其血浆浓度和血脑屏障通透性明显低于莱博雷生,所以药效仍以莱博雷生为主。莱博雷生是P-gp的弱底物,M10是P-gp底物。

1.2.4 排泄:莱博雷生57.4%通过粪便排出,29.1%通过尿液排出。

研究表明,莱博雷生药代动力学特性在年龄、性别、种族、民族或BMI方面没有显著差异。

02 莱博雷生的临床应用

2.1 失眠症>

莱博雷生对失眠症的短期疗效在临床试验中已得到验证。一项为期1个月的多中心随机对照Ⅲ期临床试验(SUNRISE 1)使用多导睡眠监测(PSG)对比了莱博雷生相较安慰剂和6.25mg的酒石酸唑吡坦缓释剂(ZOL ER)的短期疗效和安全性。与安慰剂和ZOL ER相比,莱博雷生可显著缩短达到持续睡眠时间(LPS)和减少入睡后清醒时(WASO),而且可提升睡眠效率(SE)。相较于ZOL ER,莱博雷生可在不影响NREM期时长下缩短REM潜伏期、延长REM期时长。荟萃分析显示,治疗1周时莱博雷生10mg在主观入睡时间(sTSO)方面优于苏沃雷生15mg或20mg和ZOL ER。这一优势在4周时有所变化,治疗4周时莱博雷生在PSG客观测量的总睡眠时间(TST)、LPS和SE方面显著优于苏沃雷生、BZDs、NBZDs(包括唑吡坦、右佐匹克隆、佐匹克隆)和雷美替胺,而在WASO方面与苏沃雷生无显著差异。另一项荟萃分析则显示,莱博雷生对WASO和TST的改善最佳,优于苏沃雷生、达利雷生和褪黑素受体激动剂(包括雷美替胺、他司美琼)。PROEM研究显示,莱博雷生在我国人群中治疗1、2、4周后的有效率分别为36.0%、56.5%和60.4%。与此相应,国外的真实世界研究发现莱博雷生治疗4周时失眠症患者的客观睡眠参数(TST、WASO)以及主观睡眠参数[主观睡眠潜伏期(sSOL)缩短、主观入睡后清醒时间(sWASO)减少、主观总睡眠时间(sTST)延长、主观睡眠效率(sSE)提升]均较基线有显著改善。亚组分析显示,莱博雷生对不同性别、种族和年龄人群均有疗效。

莱博雷生对失眠症的长期疗效在临床试验中也得到验证。一项为期12个月的全球多中心随机对照Ⅲ期临床试验(SUNRISE 2)使用睡眠日记对比了莱博雷生相较安慰剂改善sSOL和sWASO等主观指标的效果。在6个月时,使用莱博雷生5mg和10mg的患者中分别有45.5%和44.9%报告sSOL改善了20min或以上,同时有35.0%和30.0%报告sWASO改善了60min或以上。这一疗效可一直持续至第12个月。此外,莱博雷生组患者sSE、sTST、睡眠质量和晨起警觉性也较安慰剂组有显著改善。

【推荐意见1】莱博雷生适用于短期(≤4周)和长期(≤12个月)治疗入睡困难和/或睡眠维持困难的失眠症。(A级推荐,I级证据)

2.2 精神障碍相关失眠>

2.2.1 焦虑、抑郁相关失眠:焦虑症和抑郁症常与失眠相关。一项随机对照试验(RCT)的亚组分析显示,治疗6个月时莱博雷生可使接受抗抑郁/焦虑药物治疗的失眠症患者sSOL缩短、sSE增加和sTST延长,其改善效果与总人群相似,且未发现新的安全警示。莱博雷生治疗可降低阿森斯失眠量表(AIS)评分,患者的睡眠诱导、夜间觉醒、睡眠质量、幸福感、日间功能和嗜睡等有显著改善,合并使用BZDs的平均剂量也显著降低。在真实世界研究中,伴有失眠的抑郁症患者使用莱博雷生的治疗反应率为67.1%,焦虑症组的反应率则为64.6%;服用莱博雷生后,BZDs的地西泮等效剂量显著降低,且无不良事件发生。莱博雷生治疗有可能降低BDZs药物相关的风险。

另有研究探索莱博雷生对失眠症患者焦虑、抑郁症状的影响。PROEM研究显示,失眠症患者的失眠严重程度指数(ISI)、病人健康问卷抑郁量表(PHQ-9)和广泛性焦虑量表(GAD-7)得分在莱博雷生治疗4周后较基线显著下降。回顾性研究进一步发现,莱博雷生治疗8周后PHQ-9、GAD-7得分显著降低,治疗反应率(ISI<8)为87.5%。年龄、联合用药和莱博雷生10mg/d是影响其疗效的独立因素。

【推荐意见2】莱博雷生可用于治疗焦虑、抑郁相关失眠。(C级推荐,Ⅲ级证据)

2.2.2 其他精神障碍相关失眠:除焦虑症、抑郁症外,其他精神障碍出现失眠在临床上很常见,此时除关注失眠的治疗外,还要考虑其他药物的使用。系统性荟萃分析表明DORA(莱博雷生和苏沃雷生)治疗精神障碍伴失眠症的疗效与治疗原发性失眠症时相似,但并未针对不同类型精神障碍进行分层分析。使用其他镇静催眠药(包括BZDs、苏沃雷生、拉莫特隆、米氮平、曲唑酮和抗精神病药等)治疗的精神障碍患者(包括重性抑郁障碍、双相情感障碍和精神分裂症)更换为使用莱博雷生治疗后,AIS平均评分较基线显著下降,艾普沃斯嗜睡量表(ESS)评分无明显变化,平均认知功能缺陷自评量表(PDQ-5)评分明显改善,地西泮等效剂量也有所下降。

此外,莱博雷生治疗可能减少合并使用的精神类药物种类和剂量。一项针对从康复病房出院的精神障碍患者的回顾性研究发现,入院时患者精神类药物用药种类中位数为2种,而出院时用药种类中位数为1种。与入院时相比,出院时开具的精神药物剂量中莱博雷生的剂量显著增加,抗精神病药、BZRAs、抗抑郁药、苏沃雷生、拉莫三嗪和丙戊酸钠的剂量则显著减少。

【推荐意见3】莱博雷生可用于治疗精神障碍(如双相情感障碍、精神分裂症)相关失眠。(C级推荐,Ⅲ级证据)

2.3 神经系统疾病相关失眠>

2.3.1 阿尔茨海默病相关失眠:阿尔茨海默病患者常表现出睡眠障碍,特别是无规律性睡眠-觉醒昼夜节律障碍。巩固夜间睡眠和日间清醒是睡眠-觉醒昼夜节律障碍治疗的主要目标。因为存在安全问题,美国睡眠医学会建议不要在阿尔茨海默病患者中使用镇静催眠药。最近的证据表明,功能失调的食欲素系统可能在睡眠-觉醒昼夜节律障碍的神经病理学中发挥作用。靶向食欲素系统的治疗,如DORA,可以改善阿尔茨海默病患者的睡眠。多中心RCT研究显示,轻至中度阿尔茨海默病患者使用莱博雷生治疗后躁动情况较安慰剂组少,且莱博雷生5mg组日间睡眠发作的持续时间减少,治疗后出现的不良事件发生率较低,未报告治疗后出现严重不良事件和新发现的安全性问题。莱博雷生治疗不会导致无规律性睡眠-觉醒昼夜节律障碍和阿尔茨海默病患者的认知功能恶化。

【推荐意见4】莱博雷生适用于治疗阿尔茨海默病相关昼夜节律性睡眠-觉醒障碍和失眠。(B级推荐,Ⅱ级证据)

2.3.2 脑卒中相关失眠:由于急性脑卒中后患者存在褪黑素水平降低、躯体不适、医院环境等诸多因素,脑卒中后失眠发病率高。目前尚缺乏莱博雷生应用于脑卒中失眠患者的研究。但苏沃雷生作为另一种DORA,被发现对γ-氨基丁酸受体(GABAR)没有亲和力,应用于急性卒中患者后出现谵妄的比例和发生嗜睡的可能性显著低于GABAR激动剂组。研究表明,苏沃雷生等镇静催眠药可有效、安全地转换为莱博雷生,且成功转换后可能有助于改善入睡时间和睡眠的维持。莱博雷生已在多个RCT研究中显示出良好的安全性和有效性。因此,与传统GABAR激动剂相比,莱博雷生在治疗脑卒中相关失眠中的潜在优势值得进一步研究。

2.3.3 谵妄相关失眠:谵妄患者常会出现睡眠紊乱和失眠。然而在谵妄合并失眠的治疗中一般不建议使用镇静催眠药(如BZDs),限制了治疗选择。2项回顾性研究分别显示,莱博雷生治疗癌症发生谵妄患者的失眠有效率为78.6%,治疗深度镇静后胰胆内窥镜术后谵妄患者的失眠有效率达95.3%,并未明显加重谵妄。

【推荐意见5】莱博雷生可用于治疗谵妄相关失眠。(C级推荐,Ⅲ级证据)

其他神经系统疾病如帕金森、癫痫、自身免疫性脑炎、神经肌肉病等伴有的睡眠障碍尚无莱博雷生使用的循证医学证据。

2.4 呼吸系统疾病相关失眠>

2.4.1 阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)相关失眠:一些镇静催眠药存在呼吸抑制风险,对于OSA患者是一个严重的安全隐患。研究发现,莱博雷生10mg不会增加轻度OSA患者的睡眠呼吸暂停低通气指数(AHI),对REM期和NREM期的外周血氧饱和度(SpO2)、发生持续时间>30s的SpO2<90%的事件比例也均不产生影响,且SpO2下降时TST百分比无明显区别。此外,莱博雷生10mg也不会增加中重度OSA患者的AHI或降低SpO2;无论是在REM睡眠、NREM睡眠、整个睡眠周期中,还是在不同的OSA严重程度分组中,莱博雷生10mg与安慰剂组在治疗后第1天和第8天的平均AHI均相似。莱博雷生对不同年龄健康人群的SpO2和AHI也无明显影响。

莱博雷生对OSA患者睡眠相关指标的影响亦有研究。对比安慰剂及ZOLER,轻度OSA患者使用莱博雷生5mg和10mg治疗后TST百分比和SE明显增加,LPS和WASO明显下降,REM期睡眠明显增加,REM睡眠潜伏期明显缩短。此外,对比安慰剂,莱博雷生5mg和10mg的NREM睡眠明显增加。

【推荐意见6】莱博雷生适用于治疗不同程度OSA相关失眠。(A级推荐,Ⅰ级证据)

2.4.2 慢性阻塞性肺疾病(COPD)相关失眠:COPD患者常出现入睡困难等睡眠紊乱。BZDs存在呼吸抑制风险,使COPD人群的失眠管理复杂化。一项中度到重度COPD成人受试者的多中心、两阶段交叉RCT研究发现,与安慰剂组相比,莱博雷生10mg组单次给药(第1天)的最小二乘均值SpO2无显著差异;多次给药后(第8天),莱博雷生10mg组显著高于安慰剂组。此外,按照SpO2低于90%、85%或80%分组分析,莱博雷生10mg组和安慰剂组在单次给药及多次给药后的TST百分比无差异,平均AHI也均相似。单次给药及多次给药后,莱博雷生10mg组的LPS、WASO显著短于安慰剂组,SE高于安慰剂组。在中、重度COPD受试者中,单次给药和多次给药均不会对SpO2及AHI产生不良影响。

【推荐意见7】莱博雷生适用于治疗COPD相关失眠。(B级推荐,Ⅰ级证据)

2.5 夜尿症相关失眠>

夜尿症不仅会影响睡眠,而且导致生活质量下降和对健康产生影响。在为患有夜尿症的老年失眠患者处方镇静催眠药时,必须注意避免不良反应,如跌倒导致骨折。一项研究纳入了失眠(AIS≥6分)伴有夜尿次数增多(≥2次)并且对药物或行为治疗无反应的患者,发现莱博雷生治疗4周后,AIS总分从11.4分降低至7.8分,夜尿次数从3.4次降低至2.3次,夜间单次排尿量从182.5mL增加到225.3mL,连续睡眠时间由105.3min延长至174.8min,夜尿生活质量问卷(N-QOL)总分从49.6%显著改善至64.8%。

【推荐意见8】莱博雷生可用于治疗夜尿症相关失眠。(C级推荐,Ⅲ级证据)

03 莱博雷生临床使用建议

3.1 禁忌证>

莱博雷生禁用于发作性睡病。食欲素神经元的缺失与发作性睡病相关,食欲素的下降已成为1型发作性睡病的诊断依据。

3.2 用药方案和调整>

3.2.1 用药方案:食物会延缓莱博雷生吸收。与食物同服(餐时或餐后立即服用),莱博雷生tmax延迟约2h,Cmax降低23%,24h曲线下面积(AUC0~24h)增加18%。

莱博雷生安全有效的剂量范围为2.5~10mg/d。1~25mg剂量研究显示,≥2.5mg时睡眠较基线开始发生显著变化。一项综述显示,与莱博雷生5mg相比,莱博雷生10mg在sSOL、sWASO、sTST、睡眠质量评分、早晨警觉性评分等睡眠参数上表现略优,sSE、ISI得分等方面2种剂量效果相当,表明莱博雷生在改善入睡困难,减少夜间觉醒次数、改善睡眠连续性,增加TST,改善主观睡眠质量,改善早晨警觉性方面,10mg略优于5mg。而在提高睡眠质量、改善失眠严重程度方面,10mg和5mg相当。苏沃雷生于2014年已在美国获批用于治疗失眠。研究数据表明,10mg莱博雷生比20mg和15mg苏沃雷生更有可能出现嗜睡现象。10mg莱博雷生组的停药率高于20mg和15mg苏沃雷生组,且可能比20mg和15mg苏沃雷生更难以耐受。因此,莱博雷生初始剂量不应超过5mg,尤其对于老年人群。

【推荐意见9】建议患者空腹服用莱博雷生,以获得最佳效果。(B级推荐,级证据)

【推荐意见10】莱博雷生治疗成人失眠的治疗剂量为2.5~10mg/d,初始剂量不应超过5mg/d,根据患者反应和耐受性进行个体化剂量调整,最大推荐剂量为10mg/d。(B级推荐,Ⅰ级证据)

【推荐意见11】莱博雷生应睡前立即服用,每晚不超过1次。服用莱博雷生需保证至少7h的在床时间,以减少嗜睡等不良反应及对日间功能损伤的风险。(B级推荐,Ⅱ级证据)

3.2.2 相互作用:莱博雷生与酒精合用会增加认知损害的风险。一项Ⅰ期RCT研究结果显示,莱博雷生与酒精合用时,在给药后2h莱博雷生并未显著加重酒精对姿势稳定性的影响。但是,与单独使用酒精相比,莱博雷生与酒精合用时在给药后0.5、2h和6h对认知表现有显著的负性影响,具体表现为注意力、持续注意力、记忆质量和记忆检索速度的下降。同时,与酒精合用时莱博雷生Cmax增加了35%,72h曲线下面积(AUC0~72h)增加了70%;主要代谢产物M4、M9和M10的Cmax降低了17%~33%,但M9暴露量(AUC)在9h后增加了约26%。药代动力学分析显示酒精显著增加了莱博雷生的血浆暴露量,这可能部分解释莱博雷生和酒精合用会增加对认知表现的负性影响。

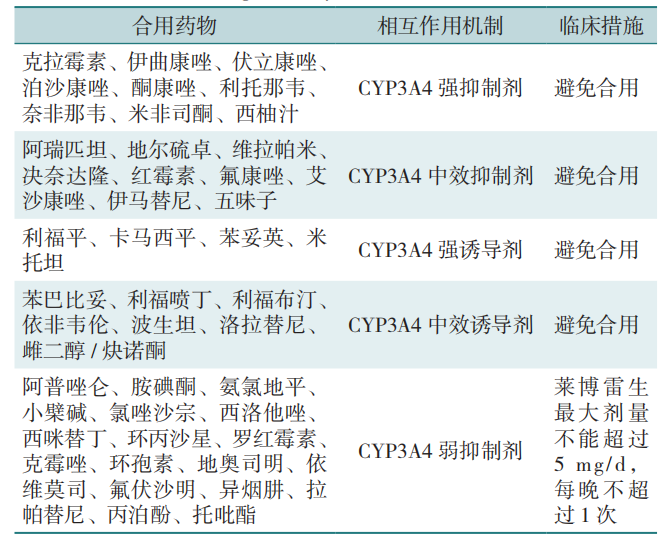

CYP3A4抑制剂或诱导剂会与莱博雷生发生药物相互作用,从而增加不良反应发生风险或导致疗效减弱,具体见表1。与伊曲康唑(强效CYP3A4抑制剂)合用时,莱博雷生的Cmax增加1.4倍,从服药开始至药物完全从体内清除期间的AUC值(AUC0-∞)增加3.7倍;与氟康唑(一种中效CYP3A4抑制剂)合用时,莱博雷生的Cmax增加1.6倍,AUC0-∞增加约4倍;与利福平(一种强效CYP3A4诱导剂)合用时,莱博雷生的Cmax和AUC0-∞均降低超过90%。基于生理学的药代动力学建模表明,使用弱CYP3A4抑制剂使莱博雷生的暴露量增加不到2倍。

表1 与莱博雷生有可能发生相互作用的药物

莱博雷生可能诱导CYP2B6。莱博雷生和CYP2B6底物安非他酮合用时,安非他酮的Cmax和AUC0-∞分别降低49.9%和45.5%。

体外相互作用研究显示,莱博雷生及其代谢产物M10对CYP3A有时间依赖性抑制作用,但不抑制其他CYP同工酶或转运蛋白。莱博雷生长期使用可能会以时间依赖性方式抑制CYP3A4,增加主要CYP3A4代谢的药物(如抗精神病药氯氮平)的血浆浓度,导致患者出现过度镇静和嗜睡症状,建议临床医生联合用药时需注意观察。但是,莱博雷生对CYP3A4底物咪达唑仑的暴露量没有显著影响。

与法莫替丁联合使用时,莱博雷生的Cmax降低了27%,tmax延迟了0.5h。然而,法莫替丁对莱博雷生的整体暴露量(AUC)没有影响,使用法莫替丁也并未影响莱博雷生对sSOL的改善。因此,莱博雷生可以与法莫替丁联合使用。口服避孕药(OC)与莱博雷生联合使用对莱博雷生的稳态药代动力学无相关临床影响,不良事件与已知的安全性特征一致,结果支持莱博雷生和OC可以联合使用而无需调整剂量。

【推荐意见12】莱博雷生使用期间应避免饮酒。(B级推荐,Ⅰ级证据)

【推荐意见13】莱博雷生应避免与中到强效CYP3A4诱导剂或抑制剂(包括西柚汁)合用。与CYP3A4弱抑制剂合用时,莱博雷生最大剂量不能超过5mg/d,每晚不超过1次。需注意莱博雷生对CYP2B6底物(如安非他酮)的可能影响。(B级推荐,Ⅰ级证据)

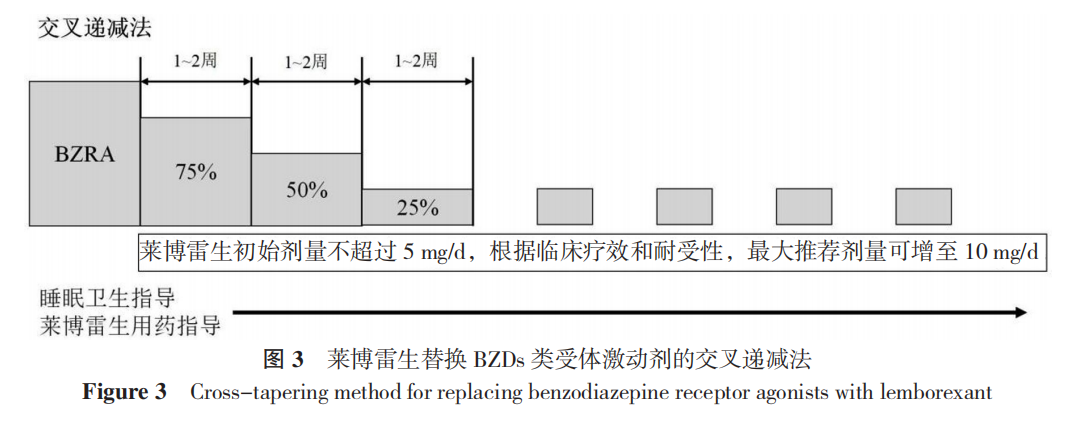

3.2.3 换药:莱博雷生可用来减少或替换BZRAs使用。一项回顾性研究显示,莱博雷生可将精神障碍患者服用BZRAs的地西泮等效剂量平均减少2.8mg。莱博雷生替换其他镇静催眠药时,为了降低突然停用导致反跳性失眠和戒断症状的风险,可根据情况选用2种方法(直接替换或交叉递减法,图3)。直接替换法(快速转换法)即停用所有BZRAs同时开始使用莱博雷生,如1片BZRAs直接替换为1片莱博雷生。交叉递减法即启用莱博雷生同时逐渐减少BZRAs,如每周或每2周减少10%~25%的BZRAs在美国一项随机、开放标签、多中心研究中,81.1%受试者成功从速效/缓释的唑吡坦直接转换为莱博雷生且耐受性良好。另一项研究表明,97.8%的患者顺利从NBZDs(唑吡坦、佐匹克隆或右佐匹克隆)单药治疗、苏沃雷生单药治疗、苏沃雷生联合BZRAs或雷美替胺治疗直接转换为莱博雷生,且12周后仍然有82.2%的患者维持莱博雷生治疗。来自回顾性队列研究的数据显示,使用莱博雷生后6个月后,70.1%患者成功转换(仅使用莱博雷生或不使用任何催眠药)。

研究表明,无论是直接替换法还是交叉递减法,从BZRAs转换为莱博雷生进展顺利,所以直接转换为莱博雷生可以作为对当前治疗不满意的失眠患者的治疗选择。然而,《中国失眠障碍诊断和治疗指南(第2版)》、《欧洲慢性失眠患者更换或停用催眠药物的临床实践指南(2025)》和《美国睡眠联盟临床实践指南:关于失眠症患者更换或停用镇静催眠药物(2023)》均推荐BZRAs转换为DORA时,采用交叉递减法。

【推荐意见14】莱博雷生适合作为替代药物用于减少或停用BZDs类受体激动剂镇静催眠药,转换可选用直接替换或交叉递减法。(A级推荐,Ⅰ级证据)

3.2.4 停药:目前没有证据表明长期使用(1年)莱博雷生后停用会出现反跳性失眠或戒断效应。《美国睡眠联盟临床实践指南:关于失眠症患者更换或停用镇静催眠药物(2023)》指出,莱博雷生在停药时通常不需要特别的减量措施。一项RCT研究结果显示,在为期1年的莱博雷生治疗结束后,受试者在停药后2周内睡眠状况仍然显著优于基线水平;与双盲治疗结束时相比,WASO和SOL有所恶化,但仍优于基线水平。使用莱博雷生,若失眠显著改善或出现严重不良反应时,可以考虑停药。在停药前,向患者说明睡眠可能会短暂恶化。停药前两周应密切监测患者睡眠质量以及其他可能出现的不适症状。除此以外,似乎没有必要采取其他措施。

【推荐意见15】莱博雷生在停药或转换时相对安全,不需要特别的减量措施。(B级推荐,Ⅰ级证据)

3.3 安全性监测与管理>

3.3.1 常见不良反应:莱博雷生常见不良反应是嗜睡、疲劳、头痛、头晕。服药次日出现嗜睡是莱博雷生最常见的不良反应,通常出现在用药最初几天,其发生率随着剂量的增加而增加。数据显示,在安慰剂、莱博雷生5mg和10mg组嗜睡发生率分别为1.6%、8.6%和13.1%,延长在床时间至7h以上可降低风险。头痛的发生率不完全与莱博雷生剂量呈正相关,在安慰剂、莱博雷生5mg和10mg组发生率分别为6.2%、6.4%和4.9%。

【推荐意见1】莱博雷生适用于短期(≤4周)和长期(≤12个月)治疗入睡困难和/或睡眠维持困难的失眠症。(A级推荐,I级证据)

3.3.2 对日间功能的影响:莱博雷生对次日姿势稳定性和认知功能影响相对小。改良多次睡眠潜伏期试验(modified multiple sleep latency test)结果显示,服用莱博雷生5mg和10mg可能出现日间残留效应。与唑吡坦相比,莱博雷生并未影响受试者次日醒来后的姿势稳定性和认知功能,而唑吡坦则显著增加身体摇摆、降低认知功能。安慰剂组和莱博雷生组身体摇摆没有显著差异,而唑吡坦组身体摇摆明显。在凌晨中段唤醒患者中,与莱博雷生组相比,唑吡坦组身体摇摆显著增加;莱博雷生5、10mg与安慰剂组相比,听觉唤醒阈值没有变化;莱博雷生5mg组与安慰剂组在认知表现方面也没有统计学差异。在晨起患者中,莱博雷生5、10mg与安慰剂组在身体摇摆和认知表现方面没有差异,而唑吡坦的身体摇摆显著增加。

莱博雷生对驾驶能力影响相对小。与佐匹克隆相比,莱博雷生未损害次日驾驶表现,而佐匹克隆组约有50%的受试者次日驾驶表现受损。服用2.5、5mg和10mg莱博雷生约9h后的次日表现似乎与安慰剂一样安全,与安慰剂相比,任何剂量的莱博雷生均未发现对驾驶能力有显著影响,而佐匹克隆增加了驾驶能力受损。网络荟萃分析也提示,莱博雷生2.5~5mg与唑吡坦相比对驾驶能力损伤较小。重复给药(最长随访时间为10d)比临时给药引起的残留效应更少。需注意,莱博雷生作为一种中枢神经系统抑制剂,药物超过推荐剂量或与其他中枢神经系统抑制剂(例如BZRAs、三环类抗抑郁药物、阿片类药物、酒精)联合使用,可能会增加日间功能损伤的风险。

虽然莱博雷生有相对长的t1/2,但晨起残余效应不明显,这可能是莱博雷生在夜间被快速清除导致次日残余血药浓度有限以及在清晨被浓度升高的内源性食欲素竞争性取代共同作用的结果。

3.3.3 严重不良反应:莱博雷生偶见睡眠麻痹、入睡前幻觉和猝倒样症状。与对照组相比,服用莱博雷生的患者夜间出现噩梦的情况更为频繁,并可能出现复杂的睡眠行为,包括梦游、梦驾等。一旦出现复杂的睡眠行为应立即停药。荟萃分析表明,莱博雷生发生睡瘫和幻觉的风险与安慰剂组相比没有显著差异。

临床研究显示,莱博雷生可能会增加自杀意念或任何自杀行为,发生率与安慰剂(0.2%)相比,5mg和10mg发生率分别为0.3%和0.4%。上市后美国FDA不良事件上报系统(FAERS)显示DORA与任何的自杀参数(自杀意向、抑郁自杀、自杀行为和自杀尝试)无显著相关性。抑郁症患者使用莱博雷生需评估是否有自杀倾向以及已有的自杀倾向是否恶化,并尽可能开具最低有效剂量的莱博雷生。在治疗7~10d后失眠症状仍未缓解时,应重新评估原有的精神疾病。

3.3.4 药物中毒:临床尚无莱博雷生中毒的报告。研究报道给予莱博雷生7.5倍的推荐剂量后未出现毒性反应,仅嗜睡风险呈剂量依赖性增加。目前没有针对莱博雷生过量的特定解毒剂。在管理用药过量时,应提供支持性护理,同时监测复杂睡眠行为、睡瘫等特殊风险。

3.3.5 依赖性和滥用风险:动物实验显示莱博雷生无身体依赖性、无滥用强化效应,且主观效应与已知易滥用药物(如唑吡坦)不同。动物实验中,莱博雷生未显示与唑吡坦训练大鼠的交叉泛化作用,而苏沃雷生存在交叉泛化作用。莱博雷生对于动物不存在毒性效应,而苏沃雷生存在行为毒性效应。大鼠的躯体依赖性试验和猕猴的自我给药试验,莱博雷生均未显示存在躯体依赖以及增加滥用强化效应。

莱博雷生长期使用时,滥用风险低,停药后大部分患者不出现反跳性失眠、戒断症状或依赖性。与苏沃雷生和达利雷生相似,莱博雷生似乎不存在耐药性问题。在一项为期1个月的研究中,患者在研究结束时对治疗的反应与研究开始时相同。

PROEM研究结果显示,莱博雷生在治疗过程中出现的不良事件(TEAE)总发生率为16.10%,大多数为轻度或中度,其中发生率最高的为嗜睡(5.37%)和头晕(4.88%)。在上市后观察性研究中,失眠患者中不良反应发生率分别为嗜睡7.65%、噩梦1.76%、异常梦境0.59%、睡眠瘫痪0.20%,未观察到严重的药品不良反应(ADRs)或与自杀念头、自杀行为相关的ADRs。一项全球多中心RCT研究显示,莱博雷生的TEAE发生率与安慰剂相当,且大多数为轻度或中度,在治疗6个月后未发现新的安全信号。

整体而言,目前证据显示莱博雷生TEAE发生率较低,表现大多为轻度或中度,不会对患者的治疗产生重大影响。然而,用药过程中仍需注意进行安全性和疗效监测与评估。建议每月评估睡眠状况及日间功能,每6个月详细评估疗效、依赖倾向及共病进展。若可以维持良好睡眠,建议尝试降低莱博雷生剂量。

3.4 患者教育>

应对患者讲解莱博雷生相关药物信息,让患者了解莱博雷生的用药体验更接近于正常睡眠,建立对药物的信任。指导患者在就寝前空腹服药,保证充足的卧床时间,避免饮酒。帮助患者识别莱博雷生常见不良反应如日间嗜睡、头晕、噩梦/异常梦境等,并告知日间嗜睡、头晕一般在服药1周后可耐受。应告知患者在出现日间功能损伤时避免驾驶、从事高空作业或操作危险机械设备。进行睡眠卫生教育,让患者养成良好的作息习惯,睡前避免饮用含咖啡因的茶和饮料。

3.5 特殊人群 >

3.5.1 肝功能不全患者:严重肝功能不全患者(Child-Pugh C 级)不推荐使用莱博雷生。莱博雷生尚未在严重肝功能不全患者中进行研究。考虑到该药物主要经肝脏代谢,在严重肝功能不全患者中使用存在蓄积风险。中度肝功能不全患者最大推荐剂量为5mg,每晚不超1次使用。针对轻度(Child-PughA级)或中度(Child-Pugh B级)肝功能不全患者的Ⅰ期临床试验显示,使用莱博雷生10mg后各组tmax中位数相似。与健康受试者相比,莱博雷生Cmax和AUC0-∞在轻度肝功能不全受试者中分别增加58%和 25%,中度肝功能不全受试者分别增加22%和54%。在轻度和中度肝功能不全受试者中,药物清除率分别降低20%和35%。研究中TEAEs均为轻度,未发生严重TEAEs。研究提示单剂量10mg莱博雷生在轻度肝功能不全受试者中的暴露量与健康受试者相似,在中度肝功能不全受试者中暴露量增加。莱博雷生在轻、中度肝功能不全患者中耐受性良好。

【推荐意见16】轻度肝功能不全患者(Child-Pugh A级)莱博雷生无需调整剂量;中度肝功能不全患者(Child-Pugh B级)最大推荐剂量为5mg/d,每晚不超1次;严重肝功能不全患者(Child-Pugh C级)不推荐使用莱博雷生。(B级推荐,Ⅰ级证据)

3.5.2 肾功能不全患者:轻度、中度或重度肾功能不全的患者无需调整莱博雷生剂量。与肾功能正常(n=8)的健康受试者相比,严重肾功能不全[估算肾小球滤过率15~29mL·min-1·(1.73m2)-1,n=8]患者单次口服莱博雷生10mg后,tmax和Cmax相似,AUC0-t和AUC0-∞增加1.5倍,代谢物暴露量升高1.4~1.5倍。考虑到莱博雷生的药代动力学未因肾功能损害发生有临床意义的显著变化,故无需调整剂量。

【推荐意见17】肾功能不全患者使用莱博雷生无需调整剂量。(B级推荐,Ⅰ级证据)

3.5.3 妊娠期妇女:截至目前的文献证据,尚无莱博雷生在妊娠期妇女中使用的安全性数据。在动物生殖研究中,妊娠大鼠和兔子在器官形成期间口服莱博雷生,仅在基于AUC的最大推荐人体剂量>139倍时才会引起毒性反应,表现为体质量下降、食物消耗减少、胎儿平均体质量下降、死胎数量增加、骨骼变异(颈肋、股骨长度减少)和外部和内脏畸形(脐膨出、腭裂和膜性室间隔缺损)。一份病例报告中,1名37岁的女性从孕12周开始每日服用莱博雷生10mg直至产后2~6d,通过计划剖宫产分娩出1名2889g的男婴。婴儿出生后情况良好、未出现异常。该病例报告提示从妊娠中期开始使用莱博雷生可能是安全的,但仍缺乏充分证据,原则上不推荐;若获益明确大于风险,可在妊娠中晚期谨慎使用并严密监测,未来需要进一步的研究评估莱博雷生在妊娠期的安全性,建议谨慎使用。

3.5.4 哺乳期妇女:动物实验显示,哺乳大鼠的乳汁中存在莱博雷生及其代谢物,提示莱博雷生可能存在人乳汁中。健康哺乳期女性(≥18岁)单次口服10mg莱博雷生后,8名受试者在240h(10d)时,乳汁中莱博雷生的平均累积总排泄量为0.174%,其中约70%是在给药后24h内排泄进乳汁的。对于体质量为6kg的婴儿,相当于每日剂量为0.002 90mg/kg[变异系数(CV)54.5%],相对婴儿剂量(RID,即每日母体剂量的比例)为1.96%(CV63.1%)。另一份病例报告显示乳汁中莱博雷生的RID为1.21%。RID<5%被认为是安全范围。这些研究证实了在人乳汁中存在微量的莱博雷生,但在婴儿的暴露量很低,不太可能具有临床意义。然而,以上研究未直接评估婴儿中莱博雷生的浓度,且样本量较小,需要进一步研究以阐明哺乳期妇女服用莱博雷生对婴儿的安全性和耐受性。鉴于目前的研究数据,建议哺乳期妇女慎用莱博雷生,如需使用,需要监测母乳喂养婴儿是否存在过度镇静的现象。

3.5.5 儿童和青少年:截至目前的文献证据,尚无莱博雷生在<18岁人群中广泛使用的临床数据,建议18岁以下禁用或仅可在专科中心、伦理批准及监护人同意下谨慎使用。

3.5.6 老年人:莱博雷生在改善老年人睡眠紊乱方面具有显著效果,且次日残留效应较小,耐受性良好,可成为老年人失眠治疗的合适选择。失眠在老年人中更为常见,且BZRAs对老年人存在安全性问题,包括认知和精神运动功能受损、姿势不稳、跌倒和交通事故风险增加。BZDs在Beers标准中不推荐用于老年人失眠治疗。三项临床试验针对老年人(女性≥55岁,男性≥65岁)的事后分析表明,对于失眠患者和健康受试者,莱博雷生在改善睡眠紊乱和对醒来后姿势稳定性、次日驾驶表现、记忆或注意力的影响均优于ZOL ER和佐匹克隆。莱博雷生在≥65岁受试者中耐受性良好,未报告严重不良事件,安全性结果与总体研究人群一致,服药期间驾驶及操作机械需谨慎。

04 总结及展望

莱博雷生是一种拮抗食欲素双受体的新型催眠药,对原发性失眠症、焦虑症、抑郁症等精神障碍相关失眠、阿尔茨海默病相关失眠、OSA或COPD相关失眠、夜尿症相关失眠均具有较好的治疗效果,整体耐受性好,不良反应少且轻微,对呼吸相关参数没有负面影响,嗜睡及日间功能损伤等风险较低。莱博雷生有望为治疗各类型的失眠提供新的应用前景,但现有临床研究及长期安全性研究较少,未来需要更多高质量的临床研究以提供循证证据。

《莱博雷生临床应用中国专家共识》专家组

共识专家组(以姓氏拼音排序):董霄松(北京大学人民医院),冯媛(南方医科大学南方医院),顾平(河北医科大学第一医院),郭俊龙(南方医科大学南方医院),郝永慈(河北医科大学第一医院),贾福军(南方医科大学附属广东省人民医院),简炜颖(广州和睦家医院),李晋(广州和睦家医院),李雪丽(南方医科大学附属广东省人民医院),李亦蕾(南方医科大学南方医院),林勇强(广东祈福医院),罗娴(南方医科大学南方医院),吕东升(内蒙古自治区脑科医院),吕云辉(云南省第一人民医院),莫立乾(南方医科大学南方医院),那龙(山西省精神卫生中心),邱凯锋(中山大学孙逸仙纪念医院),曲卫敏(复旦大学基础医学院),沈一峰(上海市精神卫生中心),孙洪强(北京大学第六医院),王斌(复旦大学附属华山医院),王远青(山东省日照市人民医院),王赞(吉林大学第一医院),杨胜富(云南省第一人民医院),于欢(复旦大学附属华山医院),苑成梅(上海市精神卫生中心),曾英彤(南方医科大学附属广东省人民医院),詹淑琴(首都医科大学宣武医院),张斌(南方医科大学南方医院),张四喜(吉林大学第一医院),张云淑(河北省精神卫生中心),郑萍(南方医科大学南方医院),周春华(河北医科大学第一医院),周俊英(四川大学华西医院)

秘书(以姓氏拼音排序):吴艾柯(南方医科大学南方医院),曾海梅(南方医科大学南方医院),郑舒琼(南方医科大学南方医院)

本文来源:中国睡眠研究会,广东省医师协会睡眠医学专业委员会,广东省医院协会医院药事管理专业委员会 . 莱博雷生临床应用中国专家共识[J]. 中国全科医学,2025. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0272.