Advanced Science:听力损失治疗新突破,外周听觉环路重建的最新研究

时间:2025-09-12 12:12:18 热度:37.1℃ 作者:网络

听力损失作为全球范围内影响超过八分之一人口的重大健康问题,对患者的生活质量造成严重影响。传统干预手段如药物治疗、助听器和人工耳蜗植入虽能部分改善听力,却存在明显局限性。近年来,随着生物材料、基因编辑、干细胞与类器官等技术的迅速发展,听觉系统重建领域迎来了新的希望。本文系统回顾了外周听觉环路重建的最新研究进展,重点探讨了内耳毛细胞再生、螺旋神经元再生以及内耳类器官构建等方面的突破性成果,并对其未来面临的挑战和发展方向进行了展望。

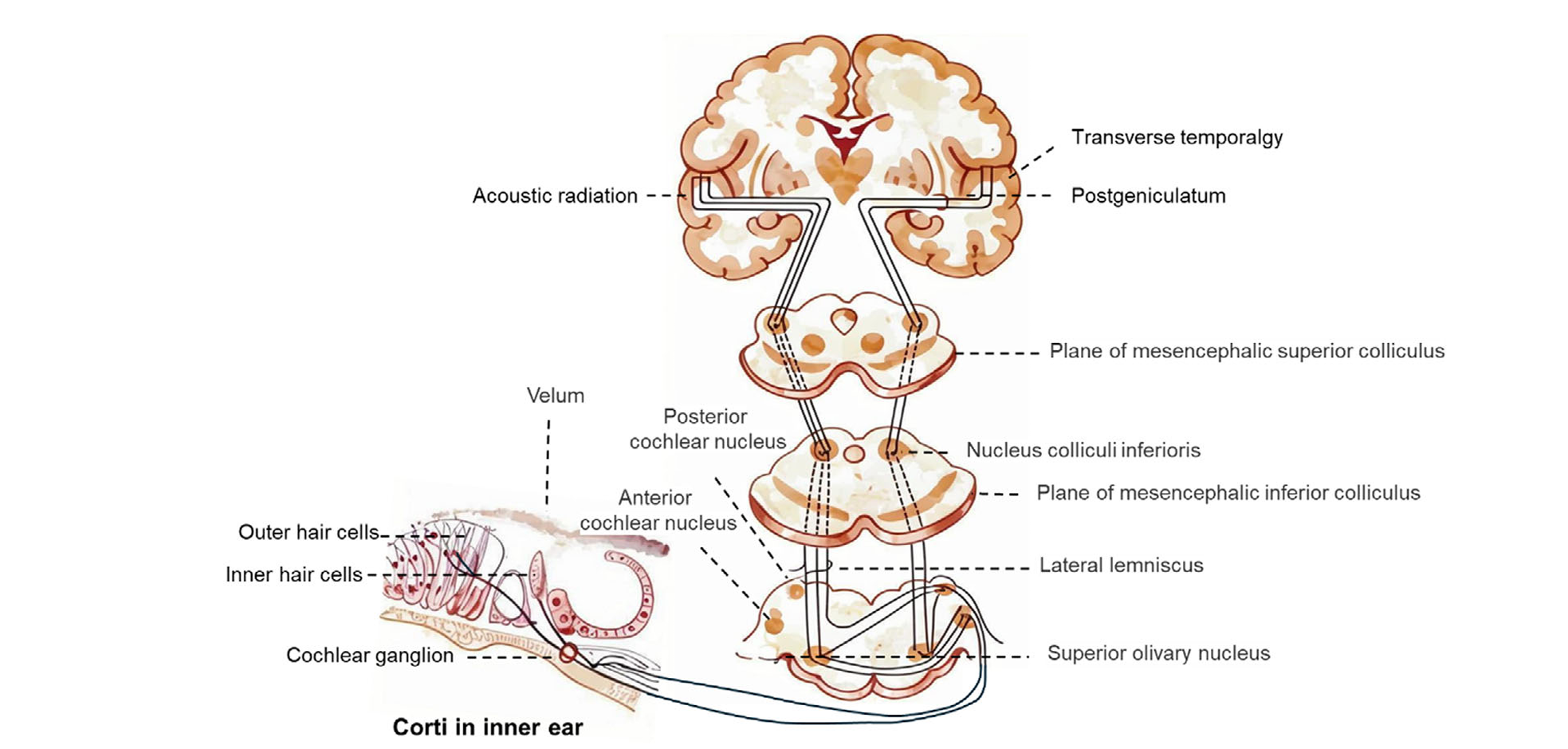

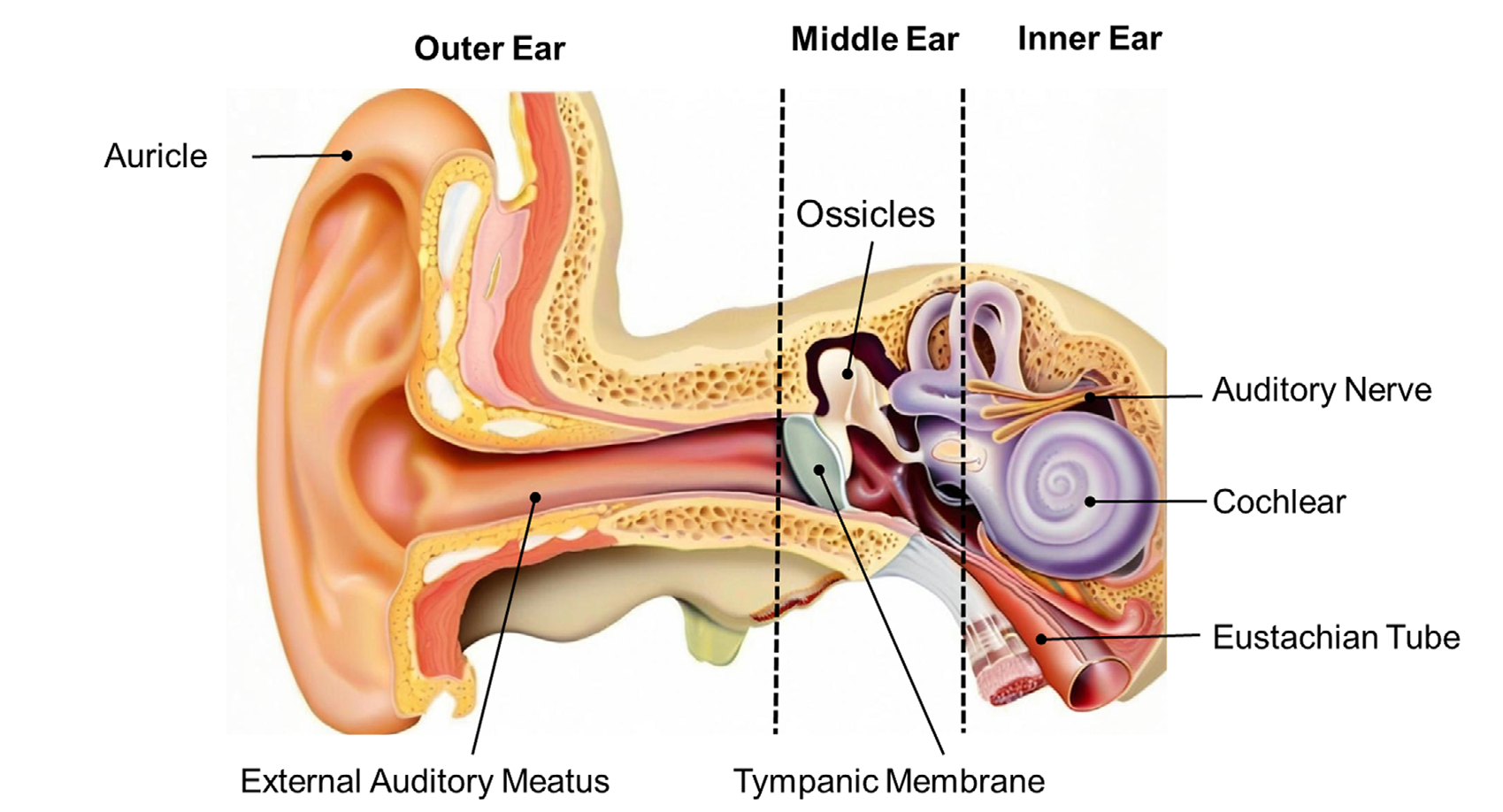

外周听觉系统包括外耳、中耳和内耳三大部分,负责将声波信号转换为神经信号并传递至大脑进行进一步处理。内耳中的毛细胞和螺旋神经元是听觉传导的关键组成部分,其损伤或退化是导致感音神经性听力损失的主要原因。尽管人工耳蜗能够替代部分毛细胞功能,但其效果仍依赖于残留的螺旋神经元功能,因此促进内耳细胞再生与修复成为研究重点。

在毛细胞再生方面,研究主要聚焦于干细胞源性毛细胞的诱导、支持细胞向毛细胞的转分化以及新生毛细胞的成熟调控。胚胎干细胞和多能干细胞在特定培养条件下可被诱导分化为具有毛细胞特征的细胞类型,例如通过三维培养系统模拟体内发育环境,成功生成具有静纤毛结构和电生理特性的类毛细胞。Wnt信号通路、Notch信号通路以及关键转录因子Atoh1在毛细胞分化过程中发挥核心作用。研究人员通过小分子化合物如CHIR99021和组蛋白去乙酰化酶抑制剂VPA调控这些通路,显著促进了毛细胞前体细胞的增殖与分化。病毒载体如AAV介导的基因递送技术也在动物模型中实现了部分听力恢复,但其免疫原性和致癌风险限制了临床转化。值得注意的是,当前诱导获得的毛细胞多表现前庭毛细胞特性,而非具有完整功能的耳蜗毛细胞,因此识别耳蜗特异性分化机制并优化诱导策略仍是未来的研究重点。

支持细胞转分化为毛细胞是另一种重要策略。Lgr5阳性细胞作为内耳干细胞标志物,在损伤后可被激活并通过增殖或直接转分化产生新的毛细胞。通过抑制Notch信号并激活Wnt/β-catenin通路,研究人员成功促进了支持细胞向毛细胞的转分化。此外,转录因子组合(如Six1、Atoh1、Pou4f3和Gfi1)的过表达也可直接诱导成纤维细胞或支持细胞转化为毛细胞样细胞。尽管这些方法在体外和动物模型中显示出潜力,但新生毛细胞常缺乏成熟毛细胞的完整形态与功能,如规则的静纤毛结构、正常的机械转导功能以及成熟的突触连接,因此其功能性与长期稳定性仍需进一步优化。

图:听觉环路示意图

螺旋神经元的再生对于重建听觉神经通路至关重要。神经营养因子如BDNF、NT-3、GDNF和NGF在促进神经元存活、轴突生长和突触形成中发挥关键作用。研究表明,通过纳米颗粒(如二氧化硅纳米粒)实现神经营养因子的缓释,可显著提高螺旋神经元的存活率。电刺激作为物理调控手段,能够通过调节细胞内钙离子水平、激活PI3K-Akt和ERK1/2等信号通路,促进神经干细胞分化和神经元成熟。基于石墨烯和Ti₃C₂Tₓ MXene等导电材料构建的电刺激系统,在体外和动物模型中均显示出对神经元突起生长和网络成熟的积极作用。此外,胶质细胞重编程为神经元的研究也取得进展,NeuroD1等神经源性转录因子的过表达可实现 astrocytes 向神经元的转化,为螺旋神经元再生提供了新途径。

生物材料在构建三维培养微环境、促进干细胞分化和神经元再生方面具有独特优势。超排列碳纳米管、石墨烯、水凝胶复合系统和MXene等材料因其良好的导电性、生物相容性和可调控的物理化学特性,被广泛应用于神经组织工程。例如,基于明胶甲基丙烯酰水凝胶与碳纳米管复合的材料不仅支持螺旋神经元的定向生长,还通过电刺激进一步促进了突触信号传递和功能成熟。这些材料模拟了体内细胞的物理和化学微环境,为干细胞分化和神经元再生提供了更加仿生的平台。

内耳类器官作为模拟体内耳蜗结构和功能的重要体外模型,在药物筛选、疾病机制研究和再生医学中展现出广阔前景。类器官可通过胚胎干细胞、诱导多能干细胞或内耳干细胞在特定因子(如BMP、FGF、Wnt激动剂)调控下逐步分化形成。三维培养技术(包括基质胶培养、生物打印等)能够更好地模拟细胞间相互作用和空间结构,促进类器官的自组织与功能成熟。类器官模型已成功用于研究遗传性耳聋(如TMPRSS3、GJB2基因突变)的病理机制,并通过CRISPR/Cas9技术实现基因校正,为个性化治疗提供了可能。此外,结合微流控芯片技术构建的“器官芯片”平台,实现了对类器官的高通量培养与动态监测,为药物筛选和毒性测试提供了高效工具。

图:外周听觉环路示意图

尽管上述研究取得了显著进展,听觉环路重建仍面临诸多挑战。干细胞分化效率与可控性、新生细胞的功能成熟度、免疫排斥反应、生物材料的长时期安全性以及伦理法规限制等问题仍需解决。未来研究需进一步探索耳蜗细胞分化的分子机制,优化生物材料与电刺激协同策略,推动类器官模型向临床转化。多学科交叉融合与技术创新将为听力损失治疗带来新的突破。

最终,通过深入理解耳蜗发育与再生的生物学机制,并结合工程学与临床医学的先进手段,组织工程与再生医学策略有望彻底改变听力修复领域的现状,为患者带来新的希望。

原始出处:

Zhe Li, Ying Zhang, Zhenyu Xiao,* and Jieyu Qi*. The Reconstruction of Peripheral Auditory Circuit: Recent Advances and Future Challenges. *Advanced Science*, 2025, 12, 2410494. DOI: 10.1002/advs.202410494

本文相关学术信息由梅斯医学提供,基于自主研发的人工智能学术机器人完成翻译后邀请临床医师进行再次校对。如有内容上的不准确请留言给我们。