孩子总清嗓子是咽炎还是抽动症?一眼教你辨别!

时间:2025-08-28 12:12:32 热度:37.1℃ 作者:网络

孩子频繁清嗓,往往让人第一时间联想到“喉咙发炎”或“感冒引起的咳嗽”,但儿科门诊数据显示,超过30%的被诊断为“慢性咽炎”的患儿,实则是抽动症的表现。抽动症作为一种神经发育行为障碍,常被忽视或误诊,延误了最佳治疗时机。本文将从症状表现、诱因与病程、检查诊断等方面剖析咽炎与抽动症的异同。

症状表现对比: “伴随表现”别漏了

清嗓的声音特点和伴随症状是辨别咽炎和抽动症的关键。

咽炎患儿的清嗓声通常会伴随 “咽部异物感”—— 比如总说 “嗓子里有痰”“卡得慌”,清嗓子的动作是 “持续性” 的,目的是缓解咽部不适。这种清嗓子的声音往往有 “痰音”,有时能咳出少量分泌物;如果咽炎加重,孩子可能会说 “嗓子疼”,吃饭、喝水时疼痛更明显,晨起时症状会更重。咽部检查可见黏膜充血、滤泡增生等炎症表现。

反观抽动症,抽动症的发声抽动多表现为 “口鼻、咽喉肌群不自主、突发、快速收缩”,所以孩子清嗓子的声音通常是 “干咳式”“无痰音”,比如短促的 “吭”“嗯” 声,有时甚至像 “清嗓子没清干净” 的卡顿感,且可能伴有“怪叫”、挤眼、耸肩等不自主的抽动动作。

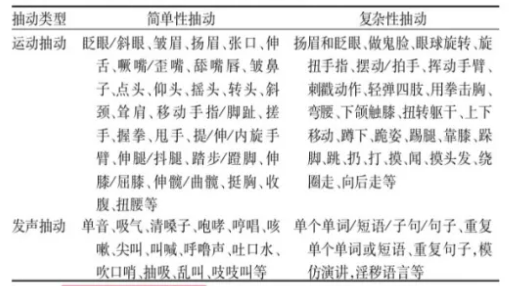

表:抽动的表现与分类

更关键的是,抽动症的症状常从面部开始,逐渐波及颈肩、躯干 —— 比如孩子除了清嗓子,还会频繁眨眼、挤眉、皱鼻子、耸肩、扭脖子,甚至甩手、踢腿。这些动作通常 “不固定”,比如这个月是清嗓子 + 眨眼,下个月可能变成清嗓子 + 耸肩。此外,抽动症孩子还可能伴随 “情绪问题”,比如容易烦躁、注意力不集中(部分孩子会合并注意缺陷多动障碍),这也是咽炎不会有的表现。

诱因及病程:短暂炎症 vs 长期波动

慢性咽炎多由感染(如流感、支原体)、过敏或环境刺激(雾霾、二手烟)引发。经过规范治疗,通常2至4周内症状可明显缓解。

然而,抽动症则没有明确的感染诱因,症状呈现反复波动,特别在紧张、焦虑时加重,病程往往超过一年,甚至更长时间。抽动症高危儿童常面临以下情况:

● 家庭环境紧张(父母频繁吵架、教育方式严厉挑剔);

● 近期有重大变化(转学、换老师、亲人分离);

● 睡眠不足、过度疲劳(比如熬夜写作业、周末赶兴趣班)。

更重要的是,抽动症的清嗓子往往 “反复出现”,比如这次缓解后,过几个月在考试前又突然出现,还可能伴随其他 “小动作”,这也是和咽炎最核心的区别。

检查与诊断:科学鉴别不可忽视

咽炎的诊断依赖喉镜检查,能见到咽部黏膜充血、分泌物增多等炎症表现。而抽动症诊断则相对复杂,需要排除器质性疾病,结合临床表现和抽动量表评估。抽动症的专业诊断通常由儿童神经内科医生完成,强调多角度观察和动态评估。

最常用的抽动严重程度测量方法之一是耶鲁综合抽动严重程度量表(YGTSS),由3部分组成。第一部分包括运动抽动/发声抽动症状的检查项目;第二部分是一个评分系统,分别从抽动次数、频率、强度、复杂性和干扰五个维度来评估运动抽动和发声抽动的严重程度;第三部分是TD儿童在自尊、社会交往、学习或工作方面的功能障碍量表。计算汇总运动抽动、发声抽动和功能障碍的得分,得出YGTSS总分(最高100分)。TD患者YGTSS总分<25分为轻度,25~50分为中度,>50分为重度。

最容易踩的3个误区,别耽误治疗

误区一:“清嗓子是小毛病,喝点凉茶就行。” 长期清嗓可能引发声带损伤及心理障碍,需认真对待。

误区二:“孩子装怪,打一顿就老实了。” 抽动症系神经发育疾病,暴力只会加剧症状和心理负担。

误区三:“症状消失就停药。” 咽炎需巩固治疗2-4周,抽动症擅自停药易复发。

综上,频繁清嗓的背后可能隐藏着复杂的病因,咽炎和抽动症的混淆不仅影响治疗效果,更可能对孩子造成长期的身体及心理影响。通过科学识别、合理护理和积极治疗,才能有效保护儿童健康。未来,如何提高家长和基层医生对抽动症的认知,完善筛查及早期干预机制,将是儿童健康领域的重要课题。

参考文献

中华医学会儿科学分会神经学组抽动障碍协作组,《中华实用儿科临床杂志》编辑委员会。儿童抽动障碍规范化门诊建设专家共识 [J]. 中华实用儿科临床杂志,2024,39 (4):254-257.DOI:10.3760/cma.j.cn101070-20240204-00073.