北京化工大学徐福建/李杨Biomaterials:具适应性胰岛素释放功能的葡萄糖响应型水凝胶用于调节高血糖微环境并促进伤口愈合

时间:2025-09-12 12:11:14 热度:37.1℃ 作者:网络

高血糖导致糖尿病伤口微环境恶化,伤口愈合严重受阻,给糖尿病患者带来极大的伤害。现有糖尿病伤口愈合的研究常围绕改善糖尿病恶劣的微环境,忽略了降低高血糖的源头性治疗。研究报道胰岛素除了降低血糖外还可以促进细胞增殖和血管生成,然而胰岛素外用浓度尚不明确,同时传统的给药方式使得胰岛素药效低下。因此,筛选出胰岛素适宜外用浓度,改善胰岛素给药方式,开发“降低血糖与改善微环境协同”策略对促进糖尿病伤口愈合具有重要意义。

2025年8月23日,北京化工大学材料学院的徐福建教授/李杨副教授团队在《Biomaterials》杂志上发表了题为“Glucose-responsive hydrogel with adaptive insulin release to modulate hyperglycemic microenvironment and promote wound healing”的研究论文。该研究通过体外实验筛选出胰岛素外用的适宜浓度,并构建糖响应双网络水凝胶体系实现长效精准递送胰岛素,对“降低血糖-改善微环境”协同促进糖尿病伤口愈合策略有效性进行了深入验证。

糖尿病伤口因高血糖导致细胞增殖与血管生成持续抑制,愈合进程受阻。目前临床糖尿病伤口的治疗手段是在降低患者血糖的基础上进一步辅以外用的敷料,然而目前的研究中仅仅偏向二者中的某一种方式进行探究,使得治疗手段存在割裂。胰岛素是血糖调控的核心药物,能够有效缓解高血糖。除通过注射给药外,研究证实其还可在体外通过激活PI3K/Akt等通路直接促进细胞增殖与血管生成,为伤口局部治疗提供新方式。然而,目前外用胰岛素的最佳治疗浓度尚未明确,且通过外用途径降低血糖和调节伤口微环境进而促进糖尿病伤口愈合的应用缺乏系统验证,为临床转化带来重大不确定性。同时,传统胰岛素递送方式常因突释效应导致药物利用率低下。近年来,研究人员根据胰岛素与葡萄糖之间作用关系,设计了以苯硼酸酯键为核心的葡萄糖响应性水凝胶释放胰岛素。然而尽管其能够实现智能药物释放,但是以弱交联为核心的单一动态交联网络机械强度不足,易发生快速水解降解。

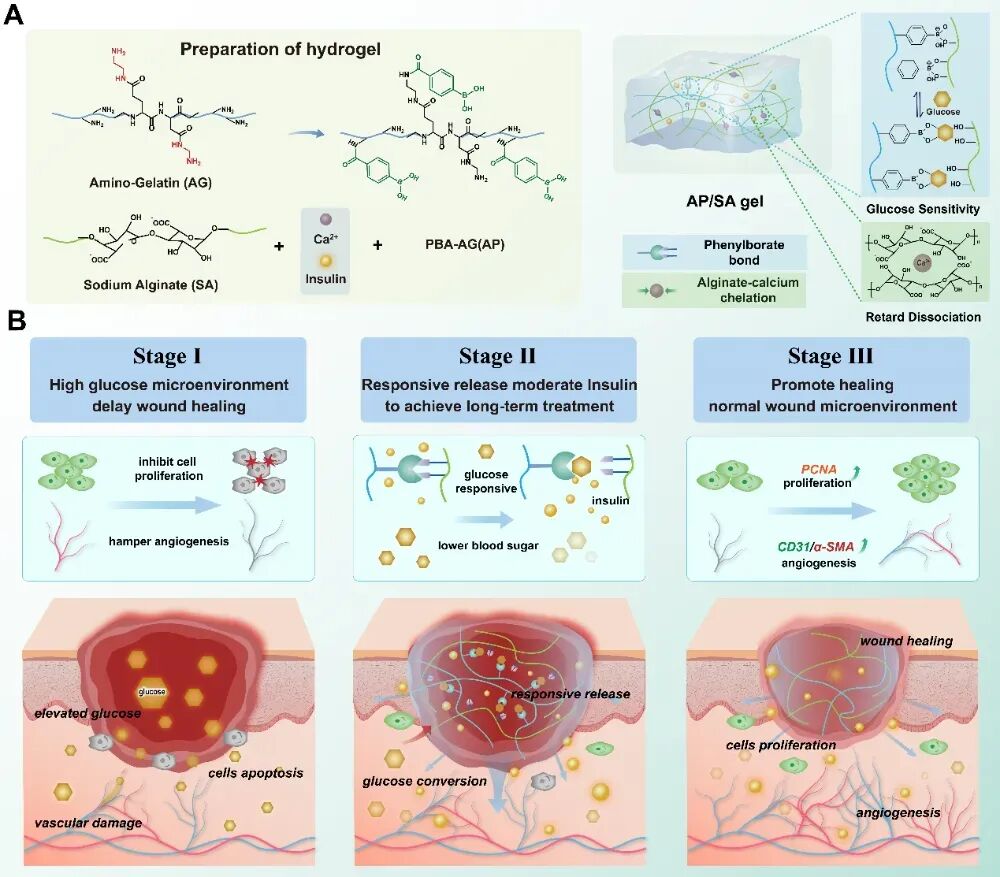

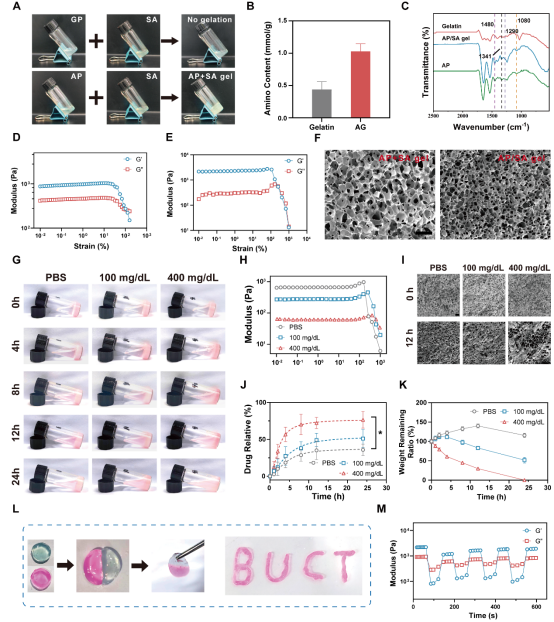

针对上述问题,本研究基于“血糖调控-微环境修复”协同促进糖尿病伤口愈合的策略,开发了一种双交联水凝胶AP/SA gel。如方案图1所示,氨基强化明胶接枝苯硼酸(AP)与海藻酸钠(SA)通过动态苯硼酸酯键交联,实现高葡萄糖浓度响应性胰岛素释放;进一步引入钙离子螯合SA羧基,显著抑制网络水解,在保证胰岛素智能递送的前提下将药物递送时间延长至24小时以上。由于水凝胶网络中的交联方式为物理交联或可逆化学交联,使得水凝胶具有良好的自愈性。

方案图1. AP/SA gel通过改善创面微环境和降低高血糖来促进糖尿病创面愈合。

图1. AP/SA gel的制备与表征。

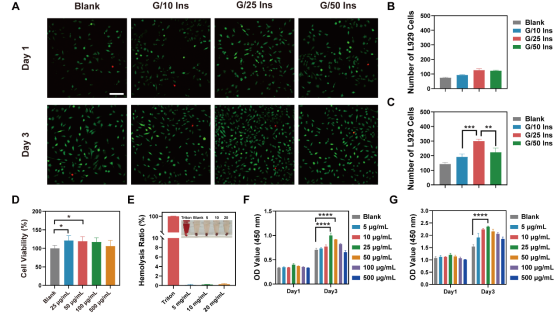

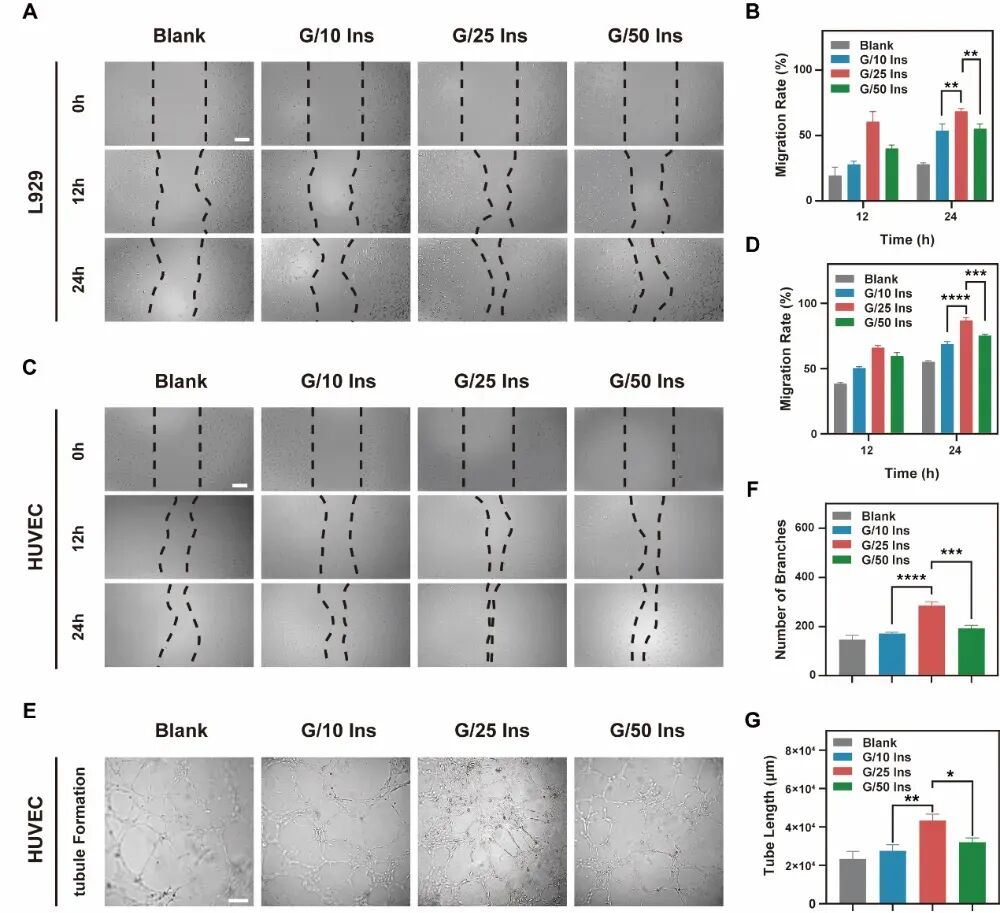

随后,通过细胞死活实验和溶血验证出水凝胶具有优异的生物相容性。进一步通过L929/HUVEC细胞的迁移和增殖以及成血管实验筛选出胰岛素外用最佳浓度为25 μg/mL,这为水凝胶负载胰岛素的浓度提供了参考。

图2. AP/SA凝胶的生物安全性表征。

图3. AP/SA gel的促进细胞迁移和血管生成的能力表征。

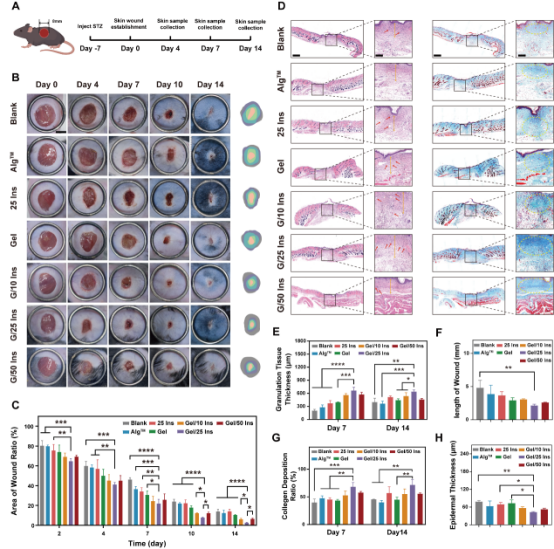

通过糖尿病小鼠背部皮肤全层缺损模型对水凝胶促进糖尿病伤口愈合能力进行验证。一方面,对小鼠的血糖观测发现胰岛素外用可以一定程度上降低血糖并至少维持48 h,同时有效降低组织中葡萄糖的含量。另一方面,研究发现水凝胶能够有效促进细胞增殖和血管生成,改善糖尿病伤口恶劣的微环境。此外,该动物模型对胰岛素的最佳外用浓度也进行了二次验证。

图4. AP/SA gel促进糖尿病伤口愈合。

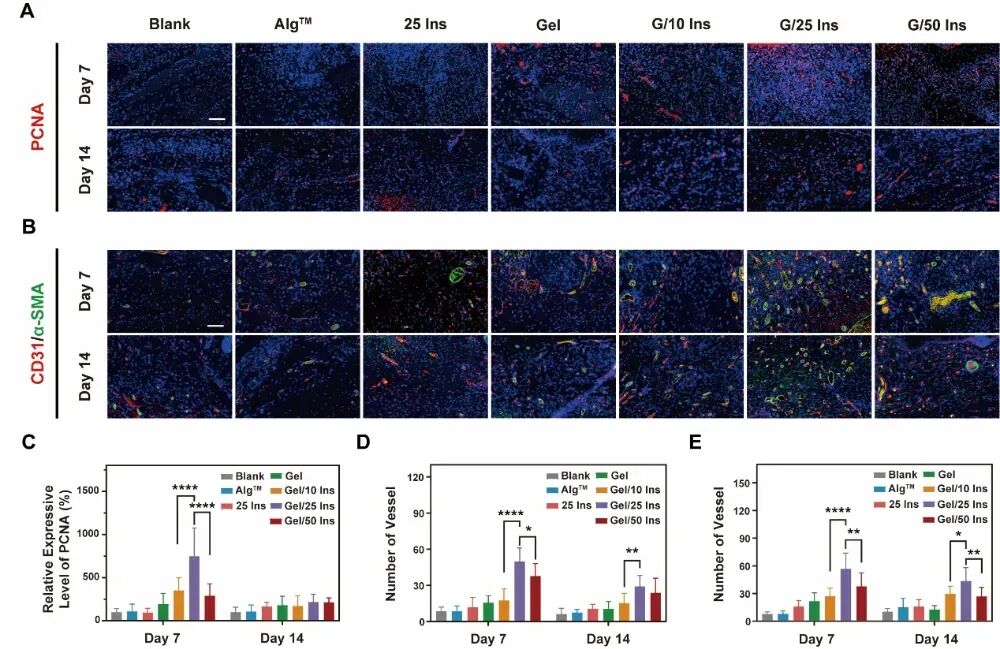

图5. 糖尿病全层皮肤缺损伤口实验中伤口组织免疫荧光染色切片。

综上所述,本研究开发了一种名为AP/SA gel的糖响应性胰岛素递送水凝胶敷料,通过协同调控高糖环境与伤口微环境促进糖尿病伤口愈合。该研究首先通过构建基于苯硼酸酯键和物理螯合的双交联网络体系,实现了葡萄糖浓度响应性胰岛素释放,并借助物理交联网络有效抑制了单纯糖响应性水凝胶的快速降解,将胰岛素递送时间延长约一倍。随后,通过体外细胞实验筛选出胰岛素的最佳使用浓度为25 μg/mL。在糖尿病小鼠全层皮肤缺损模型中,载有该浓度胰岛素的AP/SA gel显著加速伤口愈合与胶原沉积。进一步机制研究表明,AP/SA gel能持续降低糖尿病小鼠血糖超过48小时,从而显著减少伤口局部葡萄糖含量;同时,免疫荧光染色及蛋白质印迹分析证实,该材料可通过上调PCNA、VEGF、HIF-α等蛋白表达,激活细胞增殖与血管生成相关信号通路,协同促进伤口修复。本研究为通过双向调控血糖水平和伤口微环境治疗糖尿病难愈性创面提供了新策略。

北京化工大学研究生周一霖、博士梁晓炀为本论文第一作者,北京化工大学徐福建教授、李杨副教授为本论文共同通讯作者,北京化工大学为第一完成单位。该研究工作得到了国家自然科学基金和北京高校卓越青年科学家计划的资助。

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2025.123641