CT引导下Hookwire定位肺结节并发症的危险因素及列线图预测模型构建

时间:2025-08-29 12:14:22 热度:37.1℃ 作者:网络

摘 要

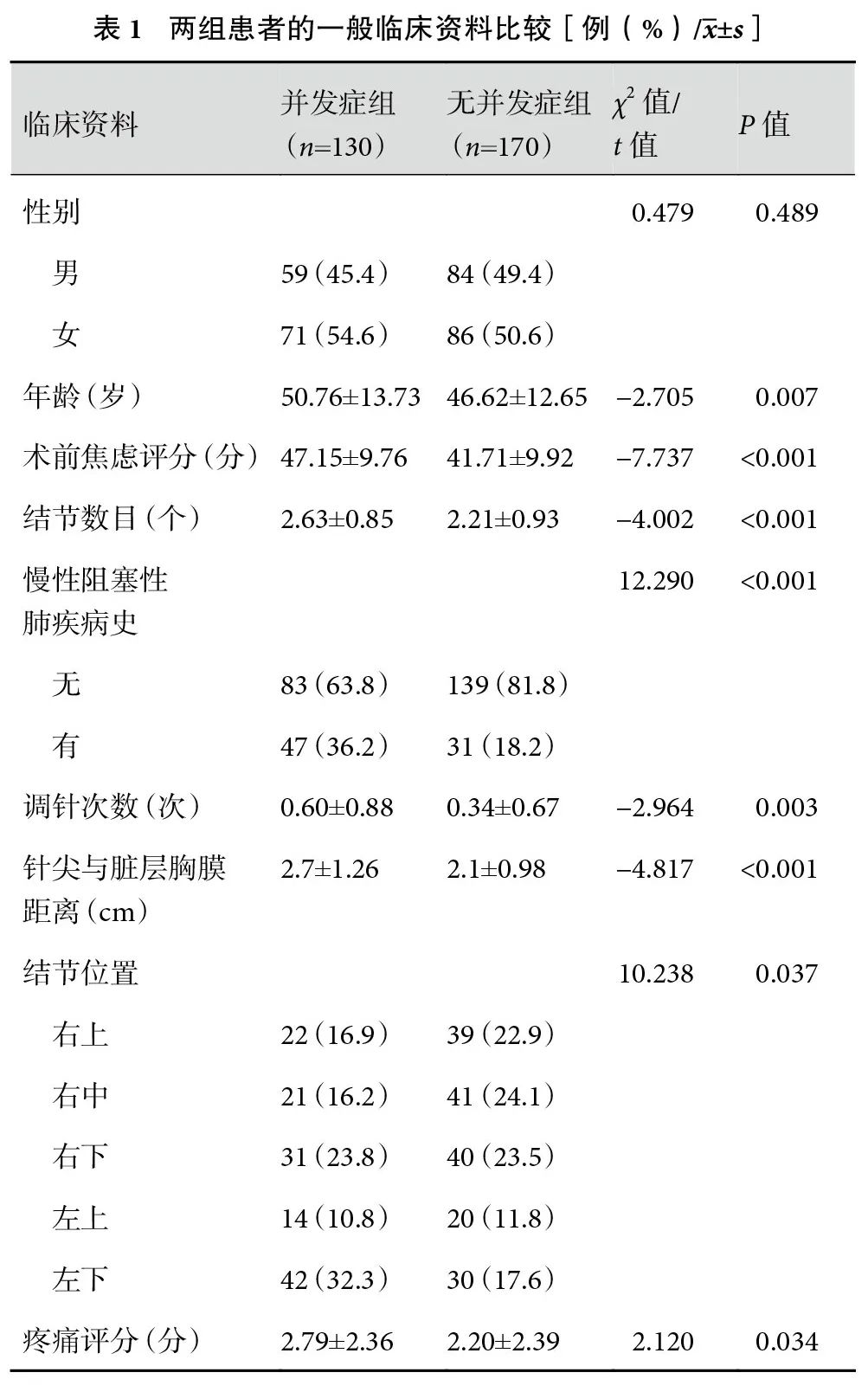

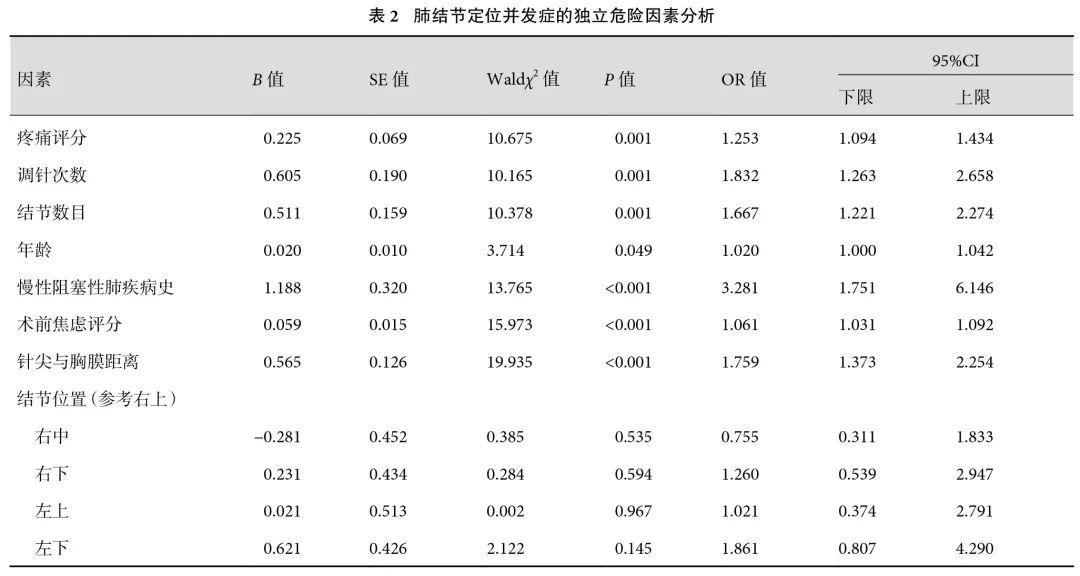

目的 分析影响术前CT引导下Hookwire定位肺结节并发症的独立危险因素,建立并验证列线图风险预测模型。方法 收集2023年1月—2023年10月于南京医科大学附属脑科医院胸外科行胸腔镜下肺部手术术前CT引导下Hookwire定位患者的临床资料。根据是否有并发症,将患者分为并发症组和无并发症组。通过单因素分析和多因素二元logistic回归分析比较两组患者的临床资料,探讨患者在定位过程中出现并发症的独立危险因素,并建立列线图预测模型。采用受试者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线评估模型的区分度,并采用校准曲线评估预测事件与实际结果之间的一致性。结果 共纳入300例患者,其中男143例、女157例,年龄24~68(46.00±22.81)岁。单因素分析显示,两组患者的年龄、结节数目、术前焦虑评分、慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)史、调针次数、疼痛评分、定位针尖端与脏层胸膜距离差异有统计学意义(P<0.05)。多因素二元logistic回归分析提示,年龄[OR=1.020,95%CI(1.000,1.042),P=0.049]、COPD史[OR=3.281,95%CI(1.751,6.146),P<0.001]、结节数目[OR=1.667,95%CI(1.221,2.274),P=0.001]、术前焦虑评分[OR=1.061,95%CI(1.031,1.092),P<0.001]、调针次数[OR=1.832,95%CI(1.263,2.658),P=0.001]、针尖与脏层胸膜距离[OR=1.759,95%CI(1.373,2.254),P<0.001]与定位并发症具有相关性。建模组的ROC曲线下面积为0.825,验证组ROC曲线下面积为0.845。Hosmer‐Lemeshow检验显示,模型的拟合曲线与建模组和内部验证组的理想曲线间差异均无统计学意义,拟合优度良好(χ2=6.488,P=0.593)。结论 高龄、多发结节、术前焦虑、COPD史、多次调针、定位时疼痛剧烈、定位针尖端与脏层胸膜距离长是肺结节定位并发症的独立危险因素,基于这些因素建立的列线图预测模型具有较好的预测效能。

正 文

目前,肺癌是中国死亡率及发生率最高的癌症。随着医学科技的发展,多数肺部恶性肿瘤得以在疾病早期及时发现并治疗[1],其治疗方式主要是胸腔镜下肺部病灶切除根治术[2]。但对于微小、实体成分较少、位于肺实质深部的结节,在胸腔镜下难以通过肉眼或器械钳夹来辨别,其能否完整切除主要依赖于术前定位[3]。目前临床上针对肺结节术前定位广泛采用的是CT引导下Hookwire经皮肺穿刺定位。该方法操作简便快捷,但其并发症也不可忽视,气胸、出血、胸膜反应、定位针脱钩、急性疼痛等都会对患者造成影响,最终导致手术时间和住院时间延长、住院费用增加等[4-5]。本研究旨在分析CT引导下Hookwire定位并发症的高危因素,同时构建相关风险预测模型以帮助临床医师在定位前鉴别高危人群,采取相应预防措施,降低并发症发生率。

1 资料与方法

1.1 临床资料和分组

收集2023年1月—2023年10月于南京医科大学附属脑科医院胸外科行胸腔镜下肺部手术术前CT引导下Hookwire定位患者的临床资料。纳入标准:(1)纯磨玻璃结节或混合磨玻璃结节(实性成分占比<50%);(2)结节直径≤2 cm。排除标准:(1)出凝血功能异常;(2)合并严重心肺疾病不能耐受全身麻醉手术;(3)既往其他脏器恶性肿瘤病史。所有患者术前均经科室讨论,有手术指征,符合术前定位要求。根据是否有定位并发症,将患者分为并发症组和无并发症组。

1.2 定位方式

术前0.5~1 h在病房通过焦虑评分自评量表(self-rating anxiety scale,SAS)对患者进行心理评估,<50分为无焦虑,50~59分为轻度焦虑,60~69分为中度焦虑,≥70分为严重焦虑。评估完成后将患者带入手术室内的CT定位操作间,由1名放射科医师和1名手术医师共同协作完成定位。定位时患者的体位由放射科医师和手术医师依据患者术前影像资料共同决定。在第1次CT平扫后确定进针位置、角度和深度。进针前用2%利多卡因沿预设的进针路径进行逐层浸润麻醉至壁层胸膜,然后将定位针逐层推进,最终将其钩针放置于目标结节附近5 mm肺组织内,再次进行CT平扫,明确定位针与目标结节的相对位置及有无气胸、出血等并发症,根据其结果及患者的一般情况决定是否需要调整定位针或重新穿刺定位。待定位针位置固定后,通过定位针套管注入1 mL亚甲蓝对定位区域进行染色标记。定位完成后的5~10 min内由研究者采用视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)对患者定位期间的疼痛程度进行评估,0分为无疼痛,1~3分为轻度疼痛,4~6分为中度疼痛,7~10分为重度疼痛。

1.3 手术方式

常规采用单孔胸腔镜下肺部手术,上叶结节多采用腋前线第4肋间作为观察操作孔,而中叶或下叶结节则选择腋前线第5肋间作为观察操作孔。术中胸腔镜下观察到定位针固定于肺组织,判定为定位成功。

在胸腔内探查后将位于体表的钢丝拖拽进胸腔,然后根据术前定位影像及术中所见Hookwire针位置判断结节位置,由术者依据术中情况选择合适的手术方式(楔形切除、亚肺叶切除等),保证切缘>2 cm,将病灶送快速病理,根据病理结果及患者耐受情况决定下一步手术方式。

1.4 观察指标

收集所有定位患者的年龄、性别、结节位置、结节数目、术前SAS评分、慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)史、调针次数、并发症情况、VAS评分、定位针尖端与脏层胸膜距离等临床资料。并发症包括气胸(轻度气胸:气体在侧胸壁与肺边缘之间聚集,其最大宽度<2 cm;重度气胸:气体聚集的最大宽度≥2 cm)、肺内出血(轻微肺出血:通过CT扫描可见,肺部出现直径≥1 cm的磨玻璃状斑片增强,而患者未伴咳血;严重肺出血:患者出现咳血或因咳嗽而感到刺激性呛咳)、胸膜反应(定位过程中或定位结束后出现胸闷、气促、冒冷汗、心率、血压下降等迷走反射症状,同时排除低血糖等其他原因)[6-7]。

1.5 统计学分析

统计学分析采用SPSS 22.0软件,计量资料若呈正态分布则采用均数±标准差(x±s)描述,组间比较采用成组t检验;而非正态分布的计量资料以中位数(上下四分位数)[M(P25,P75)]描述,组间比较采用秩和检验;计数资料采用频数及百分比描述,组间比较采用χ2检验。将单因素分析中P≤0.05的变量纳入多因素logistic回归分析,筛选定位并发症的独立危险因素。采用R3.5.3软件和 rms 程序包构建列线图模型,采用Bootstrap法进行内部验证,采用一致性指数(C‐index)、校准曲线和受试者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线及Hosmer‐Lemeshow拟合优度检验评估该列线图预测模型的准确性,采用决策曲线分析(decision curve analysis,DCA)评估预测模型的临床效用。双侧检验,P≤0.05为差异有统计学意义。

1.6 伦理审查

本研究获得南京市胸科医院伦理委员会批准(批准号:2022-KY146-01)。所有患者定位操作前均详细告知相关风险并签署知情同意书。

2 结果

2.1 患者的一般临床资料

共纳入300例患者,其中男143例、女157例,年龄24~68(46.00±22.81)岁。并发症组130例,无并发症组170例。单因素分析结果显示:两组患者的年龄、结节数目、术前焦虑评分、COPD史、结节位置、调针次数、疼痛评分、定位针尖端与脏层胸膜距离差异有统计学意义(P<0.05);见表1。

2.2 肺结节定位并发症的危险因素分析

多因素logistic回归分析结果显示:年龄[OR=1.020,95%CI(1.000,1.042),P=0.049]、COPD史[OR=3.281,95%CI(1.751,6.146),P<0.001]、结节数目[OR=1.667,95%CI(1.221,2.274),P=0.001]、术前焦虑评分[OR=1.061,95%CI(1.031,1.092),P<0.001]、调针次数[OR=1.832,95%CI(1.263,2.658),P=0.001]、针尖与脏层胸膜距离[OR=1.759,95%CI(1.373,2.254),P<0.001]与定位并发症具有相关性。结节位置与定位并发症无显著相关性(P>0.05);见表2。

2.3 肺结节定位并发症风险的列线图预测模型

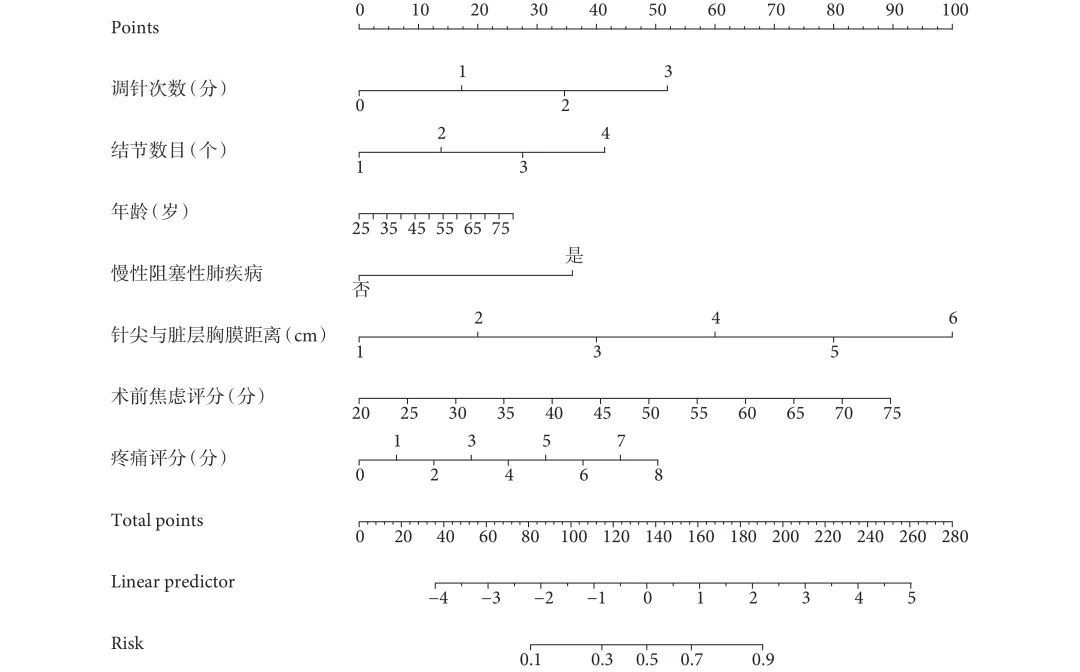

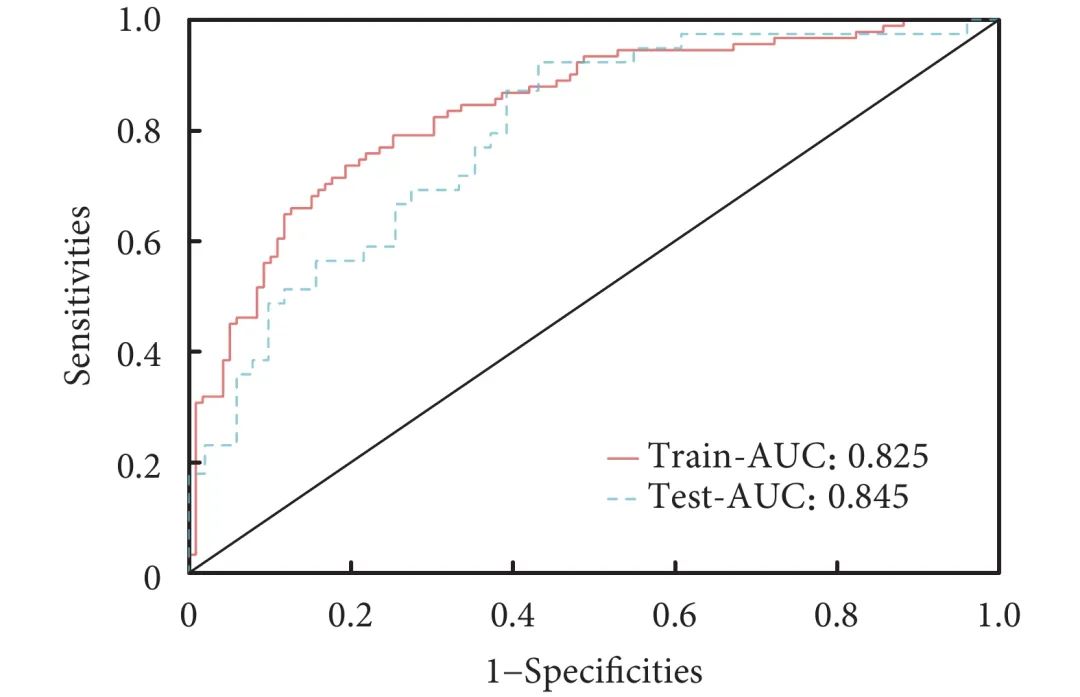

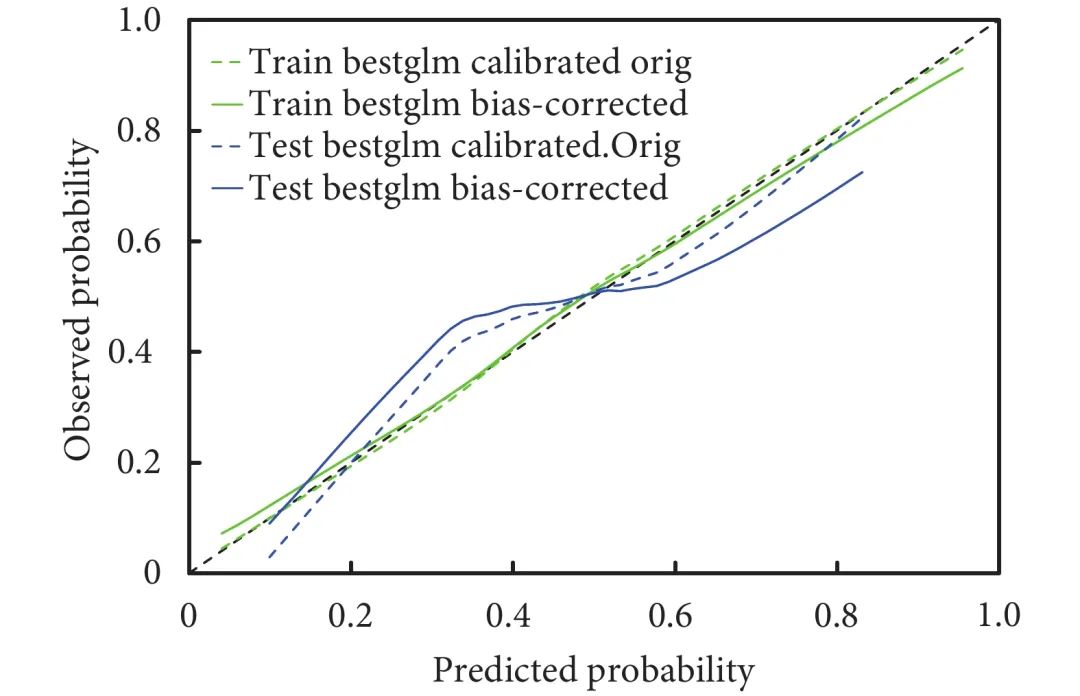

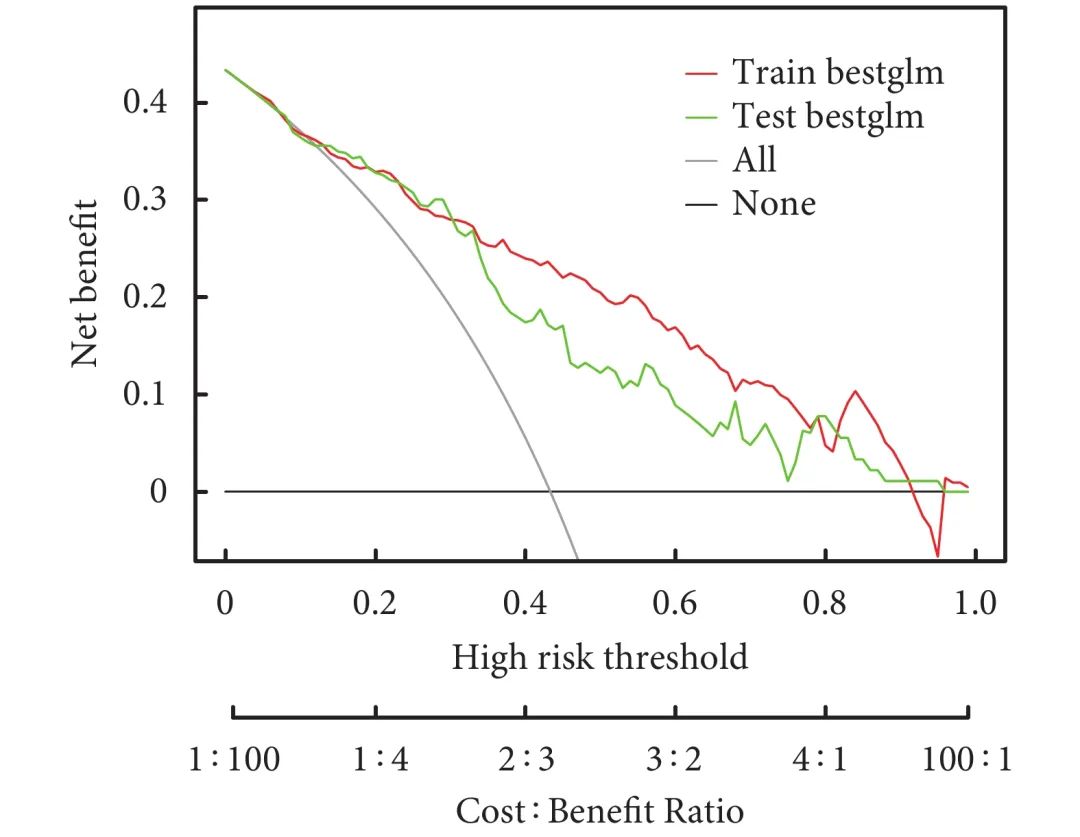

在多因素logistic回归分析结果的基础上,建立列线图预测模型,对各风险因素赋分;见图1。建模组和验证组的ROC曲线下面积分别为0.825和0.845,最大约登指数对应的临界值为0.514,此时的灵敏度为0.808,特异度为0.706,该模型诊断效能良好;见图2。Hosmer‐Lemeshow检验显示,模型的拟合曲线与建模组和内部验证组的理想曲线间差异均无统计学意义,拟合优度良好(χ2=6.488,P=0.593);见图3。该模型预测的肺结节定位并发症发生率与实际发生率一致性较好。DCA显示,该模型在较大的阈值内均有较高的获益,表明此模型具有一定的临床意义;见图4。

图1 肺结节定位并发症风险的列线图

图2 受试者工作特征曲线

图3 校准曲线

图4 决策曲线

3 讨论

肺结节的早期检出率逐年提高,早期手术干预是针对可疑恶性肺部结节的最佳处理方式,但为保证术中肿瘤切缘的前提下保留更多正常肺组织,提高患者术后生活质量,往往需要术前精准定位。术前定位可能出现气胸、出血、胸膜反应等并发症。相关研究[8]指出,这些并发症与患者生理、心理、基础疾病及医源性因素均有关,且对患者预后也有一定程度的影响。既往少有研究针对这些并发症的相关危险因素建立列线图预测模型。本研究纳入多个相关自变量,建立列线图预测模型,以提高预测结果的准确性,辅助临床医师在定位过程中减少或规避这些并发症。

研究[9-10]指出,气胸是最常见的并发症。尽管大多数气胸是轻微的,部分患者需要插管和胸腔引流,这显著延长了住院时间和恢复期。而由出血和气胸导致的呼吸困难则会进一步增加感染风险,延长康复时间,影响术后生活质量。本研究发现,当定位结节数目越多,或在定位过程中因为患者体位变动或医师操作不当导致频繁调针时,患者发生气胸或出血等并发症的风险会明显提高。而性别和结节位置并非结节定位并发症的独立危险因素,这与Lin等[11]的研究结果一致。究其原因,Hookwire定位需要通过皮肤、胸壁和胸膜进入肺组织,以到达目标结节。在这一过程中,一旦胸膜破裂,空气就可能进入胸膜腔,导致气胸[12]。相关研究[13]指出,随着穿刺次数增加,胸膜及肺组织受损加重,气胸及出血发生率也逐渐升高。同时,在钩针定位过程中发生气胸和出血的患者特别容易出现胸膜反应,这可能与气胸、血液对胸膜的过度刺激有关,气胸对胸膜施加的过度压迫和牵拉可引发迷走神经反射。针刺出血可能导致周围肺组织肿胀,从而对血管产生牵拉效应,导致心率减慢和动脉扩张,进一步降低血压水平,诱发迷走反射[14]。本研究结果提示,对于术前行肺结节穿刺定位的患者,高龄、COPD史、多发结节、针尖置入距离长均会增加定位并发症的发生风险。合并COPD患者的肺组织弹性下降、结构改变,同时可能伴有肺内血管不同程度的变异,其在行肺结节术前定位时发生气胸、出血等并发症的风险也更高[15-16]。

此外,老年患者在定位过程中更容易出现心率增快、心肌耗氧量增加以及缓激肽释放增多,最终可能引起迷走神经兴奋进而导致胸膜反应。我们发现,疼痛评分为定位并发症发生的独立危险因素。既往有研究[17]提示,剧烈疼痛会刺激大脑皮层和下丘脑,导致血管扩张、血压下降和心率减慢,最终引发迷走神经反射。由于老年患者通常有基础疾病,手术可能诱发或加重这些疾病,导致疼痛增加,进而可能会导致胸膜反应的发生。

本研究在定位前评估了患者的焦虑状态,结果提示,焦虑评分越高并发症风险越大。相关研究[18]证实,患者定位前往往存在焦虑、恐慌等负面情绪,在定位过程中,可能会诱发一系列神经内分泌作用进而引发迷走神经反射,最终可能会导致胸膜反应,甚至危及生命。同时患者因焦虑、紧张导致呼吸频率增快、呼吸幅度变大,难以精准定位,使得气胸、出血发生率显著增加。且相较于孤立性肺结节术前定位,上述并发症发生率在多发肺结节术前定位中随之增加[19-21],这也与本研究结果吻合。

根据并发症的危险因素,我们绘制了列线图模型,以辅助临床决策[22]。其优势是更准确地预测预后,将定位并发症的独立危险因素及各个因素对结局影响所占权重进行可视化处理,方便临床医师快捷评估患者的定位风险,同时采取有效的针对性治疗方案。内部验证结果显示,其ROC曲线下面积为0.845,灵敏度为0.808,特异度为0.706,内部验证拟合效果良好,表明该模型有较高的临床应用价值。

本研究局限性:首先该研究为单中心回顾性研究,存在样本量小、选择偏倚;其次本研究未进行外部验证,可能会影响结果的准确性和外推性,后期我们将在多中心开展大样本临床研究,同时纳入更多相关影响因素,进行外部数据集验证。

综上所述,本研究构建了肺结节定位并发症的列线图预测模型,其具有良好的区分度和预测效能,具有一定的临床推广应用价值。通过此列线图可以快速识别肺结节定位并发症的高危人群,可对其采取有效的预防措施,以降低并发症发生率,提高患者满意度,改善患者整体预后。

利益冲突:无。

作者贡献:焦思杨和孙云刚负责数据采集与分析;焦思杨负责论文初稿撰写;邵丰和张强负责论文审阅及修改;邵丰负责研究设计和方法制定。