【麻海新知】术后早期疼痛与大型腹部手术 30 天并发症关联的回顾性队列研究

时间:2025-09-01 12:12:58 热度:37.1℃ 作者:网络

当前,越来越多的证据表明术后早期疼痛强度与30 天内并发症风险存在正相关关系 —— 疼痛程度越高,可能越容易阻碍患者术后恢复,还会导致术后免疫抑制,进而增加患者发生术后并发症的风险。不过,现有研究在验证这一关联时,多聚焦单一类型并发症,且缺乏针对大型腹部手术(如肿瘤细胞减灭术联合腹腔热灌注化疗、食管手术等)这一高风险手术群体的系统分析,尚未明确术后早期疼痛对不同类型并发症(感染性、非感染性)的独立影响,也未排除手术类型、时长等混杂因素的干扰。

基于此,本研究计划通过回顾性队列研究设计,验证“大型腹部手术后第 1 天(POD1)疼痛评分与术后 30 天并发症存在关联” 这一假设。研究将从 2014~2020 年荷兰拉德堡德大学医学中心(Radboud university medical center)接受大型腹部手术的患者中,随机选取 1000 例作为研究对象,纳入的手术类型包括肿瘤细胞减灭术联合腹腔热灌注化疗(CRS+HIPEC)、食管手术、肝脏手术及胰腺手术;以电子病历中提取的 POD1 疼痛评分(采用数字评定量表 NRS 评估)作为核心自变量,以术后 30 天内感染性并发症、非感染性并发症、总并发症及 Clavien-Dindo(CD)分级(≥2 级)作为结局变量,同时纳入患者年龄、体重指数(BMI)、美国麻醉医师协会(ASA)分级、手术时长等作为协变量,通过逻辑回归分析明确疼痛评分与并发症的关联,期望为大型腹部手术围手术期疼痛管理策略优化提供循证依据。

该研究结果最终发表在2025 年8月的《Regional Anesthesia and Pain Medicine》杂志。

术后早期疼痛与患者满意度降低、术后活动能力恢复延迟、慢性疼痛发生、住院时间延长及再入院率升高相关。此外,术后疼痛体验是患者最常见的担忧。目前,越来越多的证据表明,术后早期疼痛强度与术后并发症(尤其是感染性并发症)之间存在正相关关系。手术操作越复杂、范围越广,术后疼痛程度越高,术后并发症发生率也越高。急性疼痛在术后并发症发生中的核心作用已得到广泛认可,这也成为术后早期开展全面疼痛管理的主要依据。术后30 天内并发症(包括中度 Clavien-Dindo[CD]分级2 级并发症)不仅对医疗成本有显著影响,还会影响肿瘤根治性手术后患者的长期生存结局。

关于本主题的已知信息

⇒⇒ 已有充分证据表明,术后早期疼痛可导致患者结局不佳,包括满意度降低、慢性疼痛发生率升高及住院时间延长,这些因素均会增加再入院的可能性。

本研究的新增贡献

⇒⇒ 本研究揭示了术后第1 天疼痛评分较高与术后 30 天内感染性和非感染性并发症发生率之间存在显著相关性。这一发现强调了有效管理术后早期疼痛对于潜在降低大型腹部手术后并发症的重要性。

本研究对研究、临床实践或政策的潜在影响

⇒⇒ 本研究强调了在择期大型腹部手术中加强镇痛策略的关键作用,旨在提高患者舒适度并加快康复进程,这有望降低术后并发症的发生率。

疼痛管理

疼痛控制已成为加速康复外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)方案中不可或缺的一部分。尽管许多诊疗路径已广泛实施疼痛管理方案,且我院急性疼痛服务(acute pain service,APS)也深度参与其中,但我们此前研究发现,在广泛的手术人群中,术后难以忍受的疼痛发生率仍相对较高。术后早期识别难以忍受的疼痛,对于开展充分的术后疼痛管理至关重要。尤其是在大型腹部手术中,临床医生普遍认可充分识别并治疗术后重度和 / 或难以忍受疼痛的重要性。相较于其他腹部手术,此类手术操作范围更广,术后并发症发生率也相对较高,因此评估该人群术后早期疼痛与术后并发症的关系,对于进一步识别需通过个体化、全面疼痛管理以改善结局的患者具有重要价值。本回顾性队列研究旨在评估大型腹部手术后早期疼痛强度与术后 30d 内感染性及非感染性并发症发生风险的关系。

方法

研究对象

本研究数据来源于拉德堡德大学医学中心(Radboud university medical center)的医疗数据库。纳入标准为 2014 年1 月~2020 年 12 月期间接受择期大型腹部手术的所有成年患者,无预先筛选条件。纳入的大型腹部手术包括肿瘤细胞减灭术(cytoreductive surgery,CRS)联合腹腔热灌注化疗(hyperthermic intraperitoneal chemotherapy,HIPEC)、食管手术、肝脏手术及胰腺手术。在符合条件的 1639 例患者中,通过电子简单随机抽样(Simple Random Sampling)方法随机选取 1000 例患者作为亚组,以最大限度减少偏倚并提高研究结果的可推广性。

自变量:术后第1 天疼痛评分

术后疼痛评分从患者电子病历中提取,记录时间为术后第1 天(postoperative day,POD 1),采用数字评定量表(Numeric Rating Scale,NRS)评估,评分范围为 0 分(无疼痛)~10 分(最剧烈疼痛)。

协变量:基线、术中及术后变量

收集的基线、术中及术后协变量包括性别、年龄、体重指数(body mass index,BMI)、美国麻醉医师协会(American Society of Anesthesiologists,ASA)分级、围手术期硬膜外或椎旁导管使用情况、手术类型、手术方式(开腹或腹腔镜)及手术时长。

手术类型(肿瘤细胞减灭术联合腹腔热灌注化疗、食管手术、肝脏手术或胰腺手术)为多分类变量,各分类下的患者数量不同。因此,本研究将采用加权效应编码法,以肿瘤细胞减灭术联合腹腔热灌注化疗作为参照类别。

结局变量:术后30d 并发症

主要结局变量

主要结局变量为术后30d 内感染性和非感染性并发症(Clavien-Dindo,CD 分级≥2 级),采用二分类变量(0 = 无并发症,1 = 有并发症)记录。感染性并发症依据美国疾病控制与预防中心(Centers for Disease Control,CDC)对医疗相关感染的定义进行判定。

次要结局变量

次要结局变量包括术后30d 总并发症评分及经验证的 CD 分级下的术后并发症。

•总并发症评分为两项主要结局变量的求和结果,共分为3 个等级:0 分(无并发症)、1 分(仅感染性并发症或仅非感染性并发症)、2 分(同时存在感染性和非感染性并发症)。

•经验证的CD 分级广泛用于普通外科术后并发症的评估与报告。该分级根据治疗需求及对生命的威胁程度分为 5 级:1 级为术后病程偏离正常但无需干预;5 级为患者死亡。

由1 名未参与患者诊疗的研究人员从电子病历中提取并发症信息,并依据 CD 分级进行分类。排除术中发生的并发症及与麻醉直接相关的并发症;仅纳入 CD 分级≥2 级的并发症,以避免因轻度 1 级并发症报告不足导致的偏倚。若患者存在 1 种以上 CD 分级≥2 级的并发症,仅记录最严重的感染性和 / 或非感染性并发症,因此每名患者最多记录 2 种并发症。

结果

患者特征

患者平均年龄为63±11 岁,其中 58% 为男性。表 1 呈现了所有患者的特征,并按手术类型进行分类。平均手术时长为 5 小时 29 分钟,72% 的手术为开腹手术,89% 的患者放置了硬膜外导管。

在1000 例随机抽样患者中,141 例患者的体重指数(BMI)记录不完整,23 例患者的美国麻醉医师协会(ASA)分级记录不完整,133 例患者的术后第 1 天(POD1)疼痛评分记录不完整。关于这些缺失值的处理方法和相关数据,已在在线补充材料中详细说明。

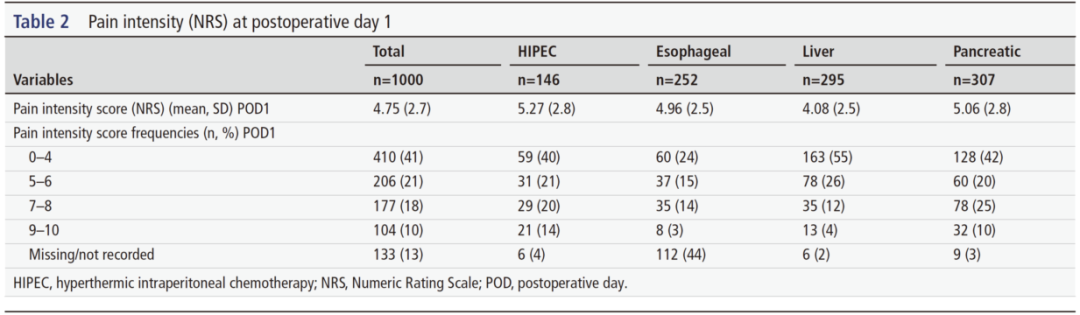

疼痛强度

表2 按手术类型呈现了患者 POD1 的数字评定量表(NRS)疼痛评分(评分范围0~10 分)。867 例患者(87%)有 POD1 疼痛评分记录:接受肿瘤细胞减灭术联合腹腔热灌注化疗(CRS+HIPEC)患者的 POD1 平均 NRS 评分为 5.3 分,食管手术患者为 5.0 分,肝脏手术患者为 4.1 分,胰腺手术患者为 5.1 分。

表2 患者POD1 的数字评定量表(NRS)疼痛评分

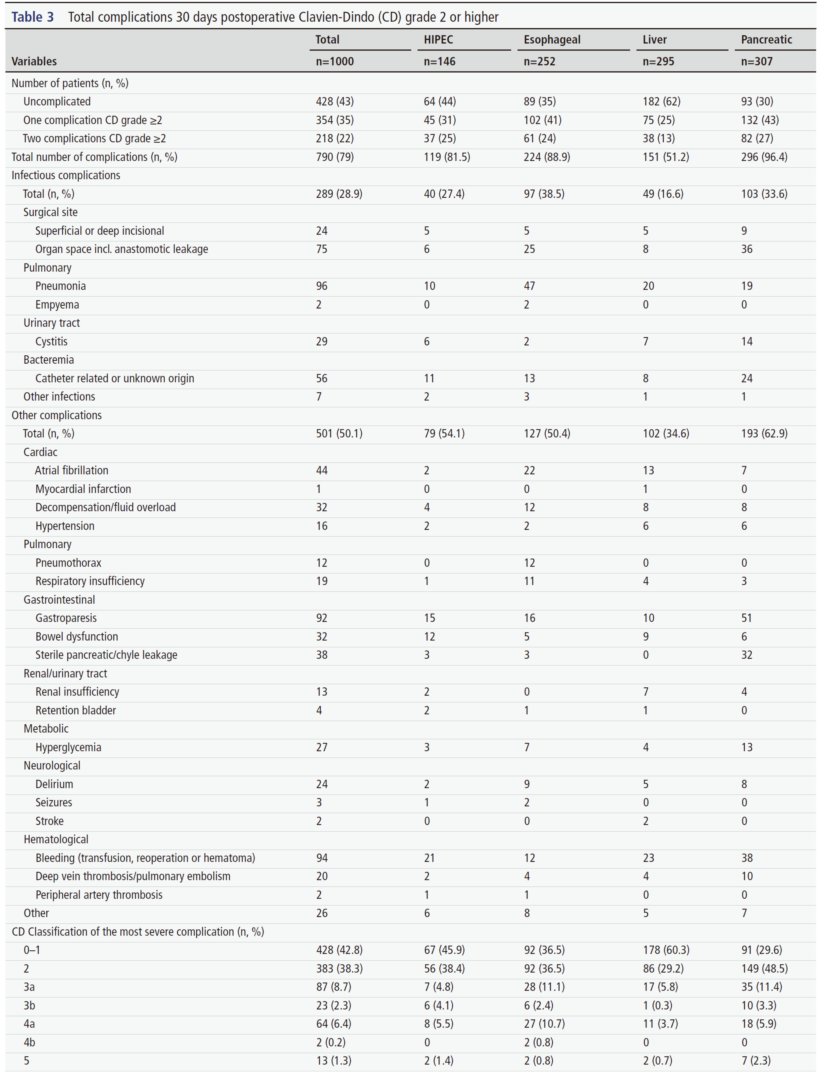

术后30d 并发症

572 例患者在术后 30d 内共发生 790 例 Clavien-Dindo(CD)分级≥2 级的术后并发症,其中感染性并发症 289 例,非感染性并发症 503 例(表 3)。食管手术后感染性并发症发生率最高,达 38.5%;胰腺手术后非感染性并发症发生率最高,达 62.9%。对于存在多种 CD 分级≥2 级并发症的患者,仅记录最严重的感染性和 / 或非感染性并发症。35% 的患者在术后 30d 内发生 1 种 CD 分级≥2 级并发症,22% 的患者发生 2 种 CD 分级≥2 级并发症;11% 的患者发生 CD 分级 3 级并发症,7.9% 的患者发生 CD 分级 4 级或 5 级并发症。

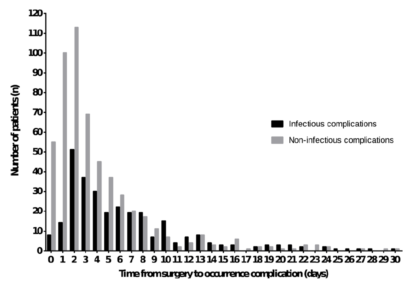

图1 呈现了手术至感染性与非感染性并发症发生的时间间隔。手术结束至感染性并发症发生的平均时间为 6.5±5.6d,非感染性并发症确诊的平均时间为 4.1±4.7d,差异具有统计学意义( Wald 检验,z=3.62,p<0.001)。

图1 手术至感染性与非感染性并发症发生的时间间隔(单位:d)

表3 术后30d Clavien-Dindo(CD)分级≥2 级总并发症

术后并发症发生及严重程度的预测因素

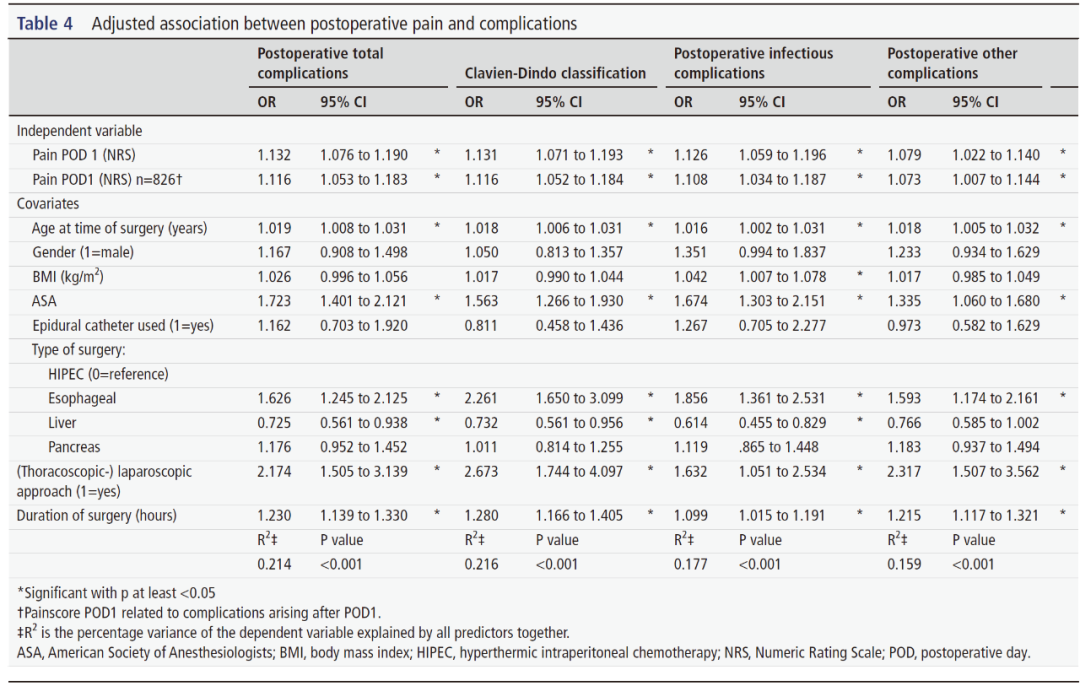

首先,在逻辑回归模型中,将POD1 疼痛评分及各协变量分别作为因变量的单独预测因子(在线补充表 1)。分析结果显示,POD1 疼痛强度与术后感染性并发症、非感染性并发症、总并发症及 CD 分级所反映的并发症严重程度均显著相关。仅通过 POD1 疼痛评分解释这 4 个因变量对数优势比的方差分别为 0.039、0.043、0.039 和 0.020,提示效应量较小。随后,在逻辑回归模型中纳入 POD1 疼痛评分及所有协变量,共同作为因变量的预测因子(表 4)。

表4 术后30天并发症总数 Clavien-Dindo 评分 (CD) 2级或以上

1. 术后总并发症

以下协变量对术后总并发症有显著预测作用:

•年龄:比值比(OR)=1.019,95% 置信区间(CI)1.008~1.031;

•ASA 分级:OR=1.723,95% CI 1.401~2.121;

•食管手术:OR=1.626,95% CI 1.245~2.125;

•肝脏手术:OR=0.725,95% CI 0.561~0.938;

•开腹手术:OR=2.174,95% CI 1.505~3.139;

•手术时长:OR=1.230,95% CI 1.139~1.330;

•POD1 疼痛评分:OR=1.132,95% CI 1.076~1.190。

所有预测因子共同解释了术后并发症对数优势比21.4% 的方差,提示效应量为中至大型。此外,POD1 疼痛评分也是 POD1 后发生总并发症的显著预测因子(OR=1.116,95% CI 1.053~1.183)。

2. CD 分级(并发症严重程度)

对CD 分级有显著预测作用的因素包括:

•年龄:OR=1.018,95% CI 1.006~1.031;

•ASA 分级:OR=1.563,95% CI 1.266~1.930;

•食管手术:OR=2.261,95% CI 1.650~3.099;

•肝脏手术:OR=0.732,95% CI 0.561~0.956;

•开腹手术:OR=2.673,95% CI 1.744~4.097;

•手术时长:OR=1.280,95% CI 1.166~1.405;

•POD1 平均疼痛评分:OR=1.131,95% CI 1.071~1.193。

所有预测因子共同解释了CD 分级对数优势比 21.6% 的方差,效应量为中至大型。POD1 疼痛评分仍是 POD1 后发生并发症 CD 分级的显著预测因子(OR=1.116,95% CI 1.052~1.184)。

3. 术后感染性并发症

与术后感染性并发症显著相关的因素包括:

•年龄:OR=1.016,95% CI 1.002~1.031;

•BMI:OR=1.042,95%CI 1.007~1.078;

•ASA 分级:OR=1.674,95% CI 1.303~2.151;

•食管手术:OR=1.856,95% CI 1.361~2.531;

•肝脏手术:OR=0.614,95% CI 0.455~0.829;

•开腹手术:OR=1.632,95% CI 1.051~2.534;

•手术时长:OR=1.099,95% CI 1.015~1.191;

•POD1 疼痛评分:OR=1.126,95% CI 1.059~1.196。

所有预测因子共同解释了术后感染性并发症对数优势比17.7% 的方差。POD1 疼痛评分也与 POD1 后发生感染性并发症相关(OR=1.108,95% CI 1.034~1.187)。

4. 术后非感染性并发症

与术后非感染性并发症显著相关的因素包括:

•年龄:OR=1.018,95% CI 1.005~1.032;

•ASA 分级:OR=1.335,95% CI 1.060~1.680;

•食管手术:OR=1.593,95% CI 1.174~2.161;

•开腹手术:OR=2.317,95% CI 1.507~3.562;

•手术时长:OR=1.215,95% CI 1.117~1.321;

•POD1 疼痛评分:OR=1.079,95% CI 1.022~1.140。

所有预测因子共同解释了术后非感染性并发症对数优势比15.9% 的方差。POD1 疼痛评分也与 POD1 后发生非感染性并发症相关(OR=1.073,95% CI 1.007~1.144)。

麻海新知的点评

术后早期疼痛—— 大型腹部手术并发症的 “预警信号” 与镇痛优化的迫切性

该研究以大型腹部手术患者为对象,首次在同一队列中明确术后第1 天(POD1)疼痛评分与术后 30d 内 Clavien-Dindo(CD)分级≥2 级的总体、感染性及非感染性并发症均存在显著正相关,且这种关联在 POD1 后发生的并发症中仍稳定存在。这一发现不仅验证了此前腹腔镜供体肾切除术及广泛手术人群研究的结论,更通过 “仅关联 POD1 后并发症” 的逻辑回归分析,排除了 “并发症导致疼痛” 的反向因果偏倚,清晰揭示了 “术后早期疼痛作为并发症风险因素” 的独立价值,为围手术期疼痛管理提供了关键循证依据。

一、核心发现的深层解读:疼痛与并发症的双向通路及机制支撑

研究的核心贡献在于厘清了疼痛与并发症的复杂关联,并通过机制分析强化了“疼痛→并发症” 的因果链条。此前研究多关注 “并发症加剧疼痛”,而本研究通过两个维度突破这一局限:

1. 时间维度的因果辨析:感染性并发症平均发生于术后 6.5d,非感染性并发症为 4.1d,对 POD1 后并发症的单独分析显示,早期疼痛强度仍显著相关 —— 这意味着 POD1 疼痛并非由已发生的并发症引发,而是对后续并发症具有 “预警作用”。

2. 生物学与临床机制的双重佐证:从机制上看,疼痛通过两条路径增加并发症风险:

1)免疫抑制通路:疼痛激活下丘脑- 垂体 - 肾上腺轴,促使皮质醇释放直接抑制免疫反应;同时手术创伤刺激交感神经(SNS),其释放的去甲肾上腺素(NE)通过免疫器官(骨髓、胸腺、淋巴结等)的肾上腺素能受体,引发 “肾上腺素能应激性免疫抑制”,增加感染易感性。

2)康复阻碍通路:早期剧烈疼痛直接影响患者活动能力,导致静脉导管与导尿管滞留时间延长(增加导管相关感染风险)、呼吸表浅(诱发呼吸道感染),同时影响经口进食与肠道功能恢复—— 而这些过程又与阿片类镇痛药物的副作用叠加,进一步加剧康复延迟。

此外,研究提及的“并发症作为术前 / 围手术期因素(如手术类型、时长)与术后疼痛的中介变量”,也提示临床需关注 “高风险手术人群” 的术前疼痛评估与围手术期镇痛预案,避免陷入 “疼痛 - 并发症” 的恶性循环。

二、研究的优势与局限:可靠性与待完善的平衡

1. 优势:为结论可信度奠基

该研究的设计严谨性显著提升了结果的参考价值:

1)样本与数据质量:基于大型教学医院的1000 例随机抽样队列,覆盖肿瘤细胞减灭术联合腹腔热灌注化疗(CRS+HIPEC)、食管 / 肝脏 / 胰腺手术 4 类高风险术式,样本代表性强;疼痛评分采用前瞻性记录,并发症通过电子病历回顾性提取,且研究者对疼痛评分设盲,最大程度减少选择偏倚与观察偏倚。

2)评估标准明确:并发症采用国际公认的CD 分级(≥2 级),感染性并发症参照美国疾病控制与预防中心(CDC)定义,避免了 “并发症判定模糊” 的常见问题;缺失数据采用全信息最大似然估计(FIML)处理,较传统填补方法更贴合真实数据分布。

2. 局限:客观制约与未来改进方向

需理性看待研究的潜在不足,避免过度解读结论:

1)人群异质性:4 类手术的疼痛强度(POD1 均值 4.1~5.3 分)与并发症类型(食管手术感染率最高 38.5%,胰腺手术非感染率最高 62.9%)存在差异,但研究未针对单一术式分层分析,可能掩盖 “不同手术类型下疼痛 - 并发症关联强度的差异”。

2)残余混杂因素:尽管纳入手术时长、ASA 分级等协变量,但缺乏患者术前慢性疼痛史、详细合并症(如糖尿病、免疫缺陷)等数据 —— 这些因素可能同时影响疼痛敏感性与并发症风险,导致模型仅解释 21.4% 的方差(虽为中大型效应,但仍有大量未解释部分)。

3)轻度并发症漏报与数据缺失:1 级并发症因临床意义被低估而漏报,可能低估总体并发症与疼痛的关联;13.3% 的 POD1 疼痛评分缺失(133/1000 例),虽经 FIML 处理,但仍无法完全排除 “疼痛评分缺失与患者病情(如术后状态差)相关” 的选择性缺失偏倚。

三、临床启示:从“被动镇痛” 到 “主动预防” 的转型

该研究的发现直指当前大型腹部手术镇痛管理的核心痛点——中重度疼痛高发与镇痛不足并存,且疼痛与并发症风险未被充分关联:

1.现状严峻:国际PAIN OUT 注册研究显示,术后早期中重度疼痛(NRS>4)发生率达 70%;本研究中 4 类手术的 POD1 平均疼痛评分均超 4 分,79% 患者发生 CD≥2 级并发症,其中 50% 为非感染性并发症、29% 为感染性并发症 —— 这意味着 “疼痛控制不佳” 与 “并发症高发” 已成为制约术后康复的关键瓶颈。

2. 优化方向:基于研究结论,临床需构建“以疼痛管理为核心的并发症预防体系”:

① 镇痛方案升级:推行多模式镇痛(如硬膜外阻滞+ 非甾体抗炎药 + 神经阻滞),减少阿片类药物用量(降低其对肠道功能、免疫的负面影响);针对高风险手术(如胰腺手术、CRS+HIPEC),制定术前镇痛预案与术后动态调整流程。

② 疼痛监测预警:将POD1 疼痛评分(尤其是 NRS>4 分)作为 “并发症高风险信号”,对评分升高患者加强术后监测(如血常规、感染标志物、呼吸功能评估),尽早干预潜在风险(如缩短导管滞留时间、鼓励早期下床活动)。

③ 个体化风险分层:结合患者ASA 分级、手术类型、BMI 等因素(本研究显示这些均为并发症预测因子),为高风险人群(如 ASA 分级高、开腹手术、高龄患者)制定更精细的镇痛与并发症预防方案。

四、未来研究方向:从“关联验证” 到 “干预落地”

基于本研究的局限与临床需求,未来需重点突破三大方向:

1.前瞻性干预试验:开展“镇痛优化 vs 常规镇痛” 的随机对照试验,验证 “降低 POD1 疼痛评分是否能显著减少 CD≥2 级并发症”,直接为临床干预提供因果证据。

2.术式特异性分析:针对4 类手术分别探索疼痛 - 并发症的关联强度与机制差异(如食管手术感染风险高是否与疼痛导致的吞咽功能障碍相关),为不同术式制定个体化镇痛策略。

3.机制深化与标志物探索:进一步研究不同镇痛方式(如硬膜外vs 静脉镇痛)对免疫功能(如下丘脑 - 垂体 - 肾上腺轴活性、交感神经张力)的影响,寻找 “疼痛 - 免疫 - 并发症” 通路中的生物标志物(如皮质醇水平、免疫细胞活性),实现更精准的风险预测与干预。

该研究以严谨的设计证实了“术后早期疼痛是大型腹部手术并发症的独立风险因素”,不仅填补了 “疼痛与非感染性并发症关联” 的证据空白,更将疼痛管理从 “改善患者舒适度” 提升至 “预防并发症、优化预后” 的战略高度。当前临床需正视大型腹部手术中镇痛不足的现状,以 POD1 疼痛评分为预警抓手,通过多模式、个体化镇痛方案的优化,打破 “疼痛 - 并发症” 的恶性循环。未来随着干预试验与机制研究的推进,术后疼痛管理有望成为大型腹部手术 “加速康复外科(ERAS)” 体系中的核心环节,真正实现 “以患者为中心” 的预后改善目标。

原始文献:

Helden EV, Kranendonk J, Vermulst A, et al. Early postoperative pain and 30-day complications following major abdominal surgery: a retrospective cohort study. Reg Anesth Pain Med, 2025 Aug, 50(8): 651-657.

Doi: 10.1136/rapm-2024-105277.