INTERACT3研究:脑内血肿清除术对脑出血患者术后功能恢复和生存率的影响

时间:2025-09-02 12:11:23 热度:37.1℃ 作者:网络

脑内出血是卒中类型中致残率和死亡率最高的亚型之一,目前治疗手段仍十分有限。对于急性自发性脑内出血患者是否应实施血肿清除术,临床长期存在争议。多项随机对照试验(RCT)结果不尽一致:STICH和STICH II研究未能证实早期开颅手术能显著改善患者预后,而最新发布的ENRICH试验则表明,微创手术可为皮质脑叶出血患者带来功能获益,但对深部出血的疗效仍不明确。与此同时,INTERACT3作为一项大型国际性临床研究,虽主要评估早期强化降压治疗对脑出血预后的影响,但其多中心真实世界数据为深入探讨血肿清除术的临床价值提供了重要研究基础。

本研究基于INTERACT3国际多中心临床试验数据,探讨了血肿清除术(包括开颅手术、内镜手术及导管抽吸)对急性脑内出血(ICH)患者长期功能预后(6个月)的影响。结果显示,在校正多种潜在混杂因素后,接受血肿清除术与较低的6个月改良Rankin量表(mRS)评分(5–6分,即重度残疾或死亡)及全因死亡率显著相关。进一步分析表明,不同手术方式(开颅、内镜或导管抽吸)以及手术时机(入院当日 vs. 次日或之后)对主要结局均无显著影响。本研究为临床实践中血肿清除术的适应证评估和手术决策提供了来自大样本真实世界研究的重要证据支持。

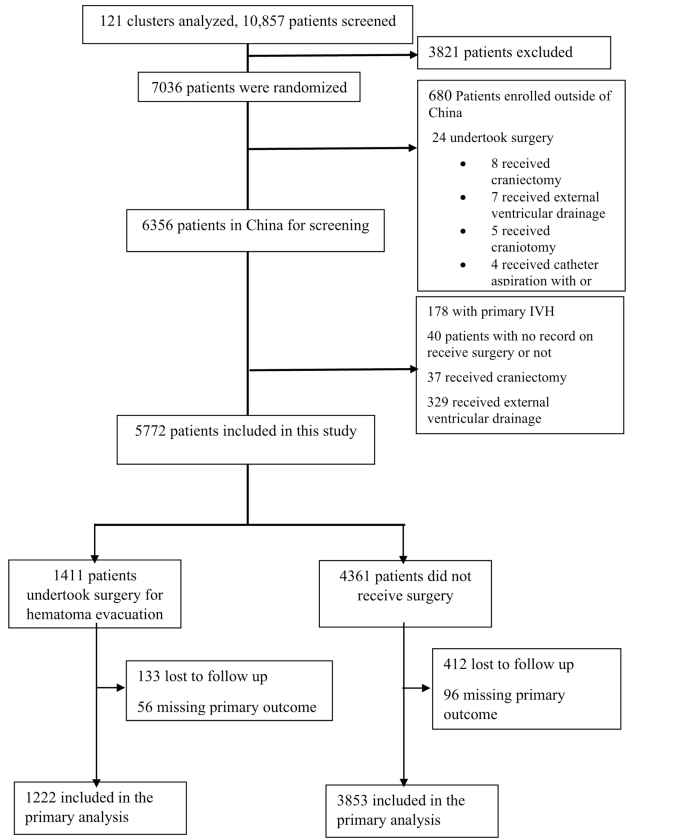

研究涵盖9个低中收入国家和1个高收入国家,共121家医院,招募自发性脑内出血患者,入选标准为年龄≥18岁,症状出现后6小时内确诊。此次二次分析重点纳入中国82家医院的5772例脑实质性脑出血患者,剔除接受脑室引流或减压开颅但非血肿清除术者。手术方式包括开颅、内窥镜、导管抽吸(部分合并溶栓)。主要预后指标为6个月时mRS评分5-6(极重度残疾或死亡),次要指标包括mRS 4-6及死亡率。采用多变量逻辑回归、倾向评分匹配及多重插补等方法调整潜在混杂因素,评估手术与预后的关联;并分析手术时机及手术方式对结局的影响。

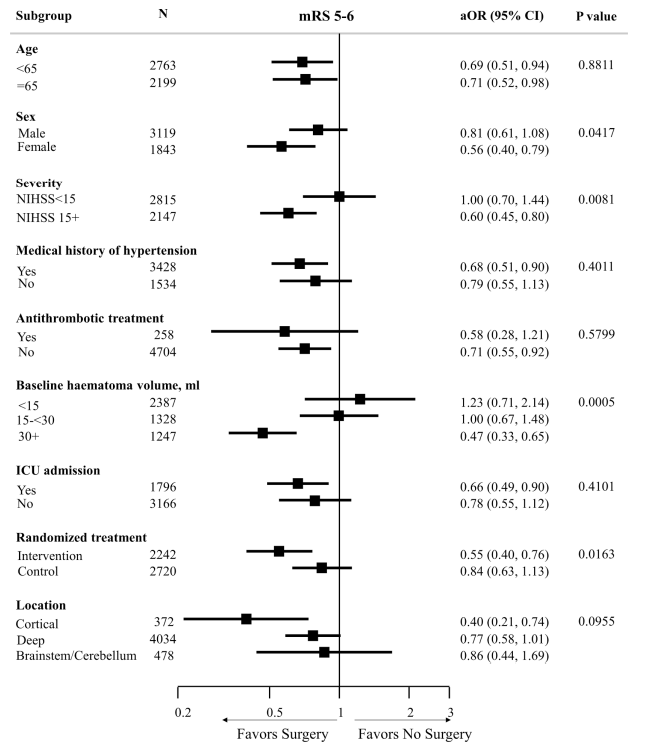

结果显示,在5772名患者中,1411例(24.4%)接受血肿清除术,其中72.6%为开颅手术,22.5%为导管抽吸,4.8%为内窥镜手术。手术组患者较非手术组年龄更轻,初始神经功能评分更重,血肿体积更大,伴脑室出血比例更高。未调整时,手术组mRS 5-6比例较高(36.7% vs. 19.2%),但多变量调整后,手术组mRS 5-6发生风险显著降低(调整后OR 0.71,95%CI 0.55-0.92,p=0.010),死亡率亦明显降低(调整后OR 0.55,95%CI 0.40-0.75,p=0.0001)。倾向评分匹配和插补敏感性分析结果一致。手术当天与次日及以后手术患者间结局无显著差异。对于血肿体积≥30 mL的幕上出血患者,手术同样显示降低极重度残疾及死亡率的效应。

图:主要结局指标亚组分析

综上,本研究显示血肿清除术在中国脑内出血患者中应用广泛,且与改善六个月功能预后和降低死亡率相关。与先前国际大型RCT部分结果不一致,可能因中国患者病情更重、手术干预更积极及文化对生命价值的不同理解。虽然微创手术(内窥镜和导管抽吸)比例较低,未显示显著优势,但技术进步及新的临床试验有望验证其效益。手术最佳时机尚不明确,未来需更精细时间窗研究。手术方案标准化及神经外科医生技术水平也是未来关注点。

原始出处

Xin Hu,a,w Menglu Ouyang,b,w Jianguo Xu.Surgical outcomes from haematoma evacuation for intracerebral haemorrhage in the INTERACT3 study.The Lancet Regional Health - Western Pacific 2025;62:101669.https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2025.101669

本文相关学术信息由梅斯医学提供,基于自主研发的人工智能学术机器人完成翻译后邀请临床医师进行再次校对。如有内容上的不准确请留言给我们。