刘一明/于欣格/张超等团队合作ACS Nano:面向痤疮治疗的自驱动可拉伸给药电子系统

时间:2025-09-02 12:12:46 热度:37.1℃ 作者:网络

研究背景

痤疮是一种普遍存在的皮肤疾病,其成因源于皮下水毛囊阻塞,通常由荷尔蒙波动、油性化妆品、特定药物、大量出汗及过度皮肤摩擦等因素引发。皮脂和死皮细胞可能堵塞毛孔,导致内部细菌快速繁殖。作为全球八大最常见皮肤病之一,各年龄段人群的痤疮总体患病率达9.38%。青少年群体尤为易感,不同国家和年龄段的患病率介于35%至近100%之间。尽管普遍认为痤疮主要影响青少年,但其对21至44岁人群同样产生显著影响:成年女性患病率达14%,45岁及以上男女群体患病率均为5%。在心理层面,痤疮可能引发羞耻感、自卑和社交孤立,导致焦虑与抑郁,严重损害心理健康。生理上则会引发不适、疼痛和瘢痕形成,重症病例可能引发全身性炎症并加剧现有健康问题,这充分体现了皮肤健康与整体健康的密切关联。传统痤疮治疗手段涵盖多种技术方法,包括抗菌剂、过氧化苯甲酰、壬二酸、局部视黄醇/视黄醇衍生物、水杨酸、口服药物、光疗、化学剥脱、引流术、提取术、类固醇注射等。然而皮肤作为人体最大器官,其卓越的屏障作用严重限制了透皮给药渗透性,这可能导致患者不得不过量使用外用药物。抗生素在痤疮治疗中的过度使用和误用,可能直接或间接导致痤疮丙酸杆菌耐药菌株出现,不仅降低一线疗法疗效,更使长期治疗复杂化。其影响更超越皮肤病学范畴——抗生素耐药基因可能水平传播至其他致病菌,加剧传染性疾病的治疗挑战。柔性电子与可穿戴医疗设备的最新进展为可控给药开辟了新领域,作为典型给药系统之一,基于生物相容性水凝胶的柔性局部给药制剂依赖浓度梯度实现被动扩散,存在药物利用率低和浓度不稳定的缺陷。相较而言,柔性微针阵列可通过暂时性破坏角质层提升给药效率,但这类方法需要复杂制备工艺,会造成微创伤,且缺乏持续给药能力。作为新兴研究方向,基于超声波的柔性给药系统虽能增强透皮渗透性并避免组织损伤,但所需的外部电源管理系统、复杂制备工艺及潜在安全风险限制了其医疗应用潜力。与上述方法不同,电离子透入疗法是一种主动式透皮给药技术,利用电流增强带电或中性药物分子穿透皮肤屏障的传输效率。基于该技术的系统可实现无痛治疗、提升药物渗透性、保持温和给药速率并最大限度降低系统性副作用,显著减少细菌耐药性发展风险。这些优势使电离子透入疗法成为痤疮治疗领域极具前景的方案。但目前仍面临连续外部供电需求、与可穿戴设备兼容性有限,以及给药速率精确控制等挑战。

创新点

澳门科技大学刘一明课题组、香港城市大学于欣格课题组、浙江大学张超课题组、东京大学Takao Someya课题组和香港浸会大学任康宁课题组联合报告了开发出一种以克林霉素为抗菌剂的可拉伸自驱动给药系统,其动力源采用生物相容性高性能镁-氧气电池。基于离子电泳工作原理,集成电池产生的直流电作用于自主研发的克林霉素载药层,实现克林霉素与电解质离子的协同定向传输,精准靶向痤疮病灶区域。通过调节电池功率输出,可精确控制药物递送速率。得益于先进的机械设计与材料选择,整个系统具备完全可拉伸性和生物相容性,在屈服极限内可实现高达100%的拉伸率,使其能有效贴合人体大部分区域进行痤疮治疗。我们通过体外和体内实验进一步验证了该自驱动给药系统的有效性,展示了一种突破性的痤疮治疗范式——既能延长抗生素疗效周期,又能确保长期穿戴舒适性。

文章解析

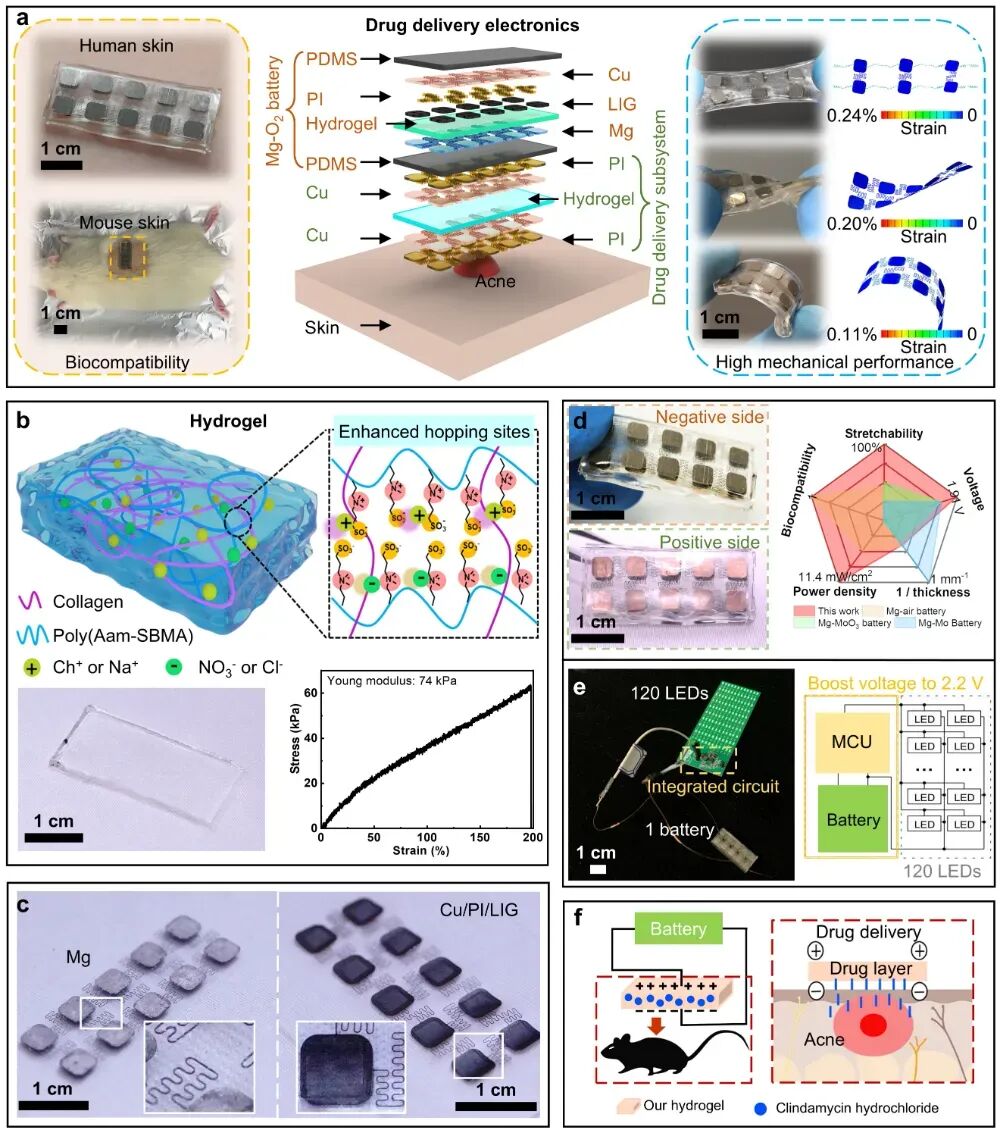

图1. SSDDE系统架构。(a) SSDDE整体示意图,包含结构分解图、光学影像及在拉伸、扭曲、弯曲变形下的机械性能展示。(b) 可拉伸两性离子水凝胶的结构示意图、实物图及杨氏模量数据。(c) 镁-氧气电池的蛇形设计阳极与电极结构。(d) 镁-氧气电池光学图像,并与近期报道的柔性镁基电池进行性能对比。(e) 镁-氧气电池为120枚LED灯供电的典型演示案例及详细电路设计。(f) SSDDE治疗痤疮的工作原理示意图:嵌入药物层的克林霉素在可控给药速率下定向输送至目标病灶区域。

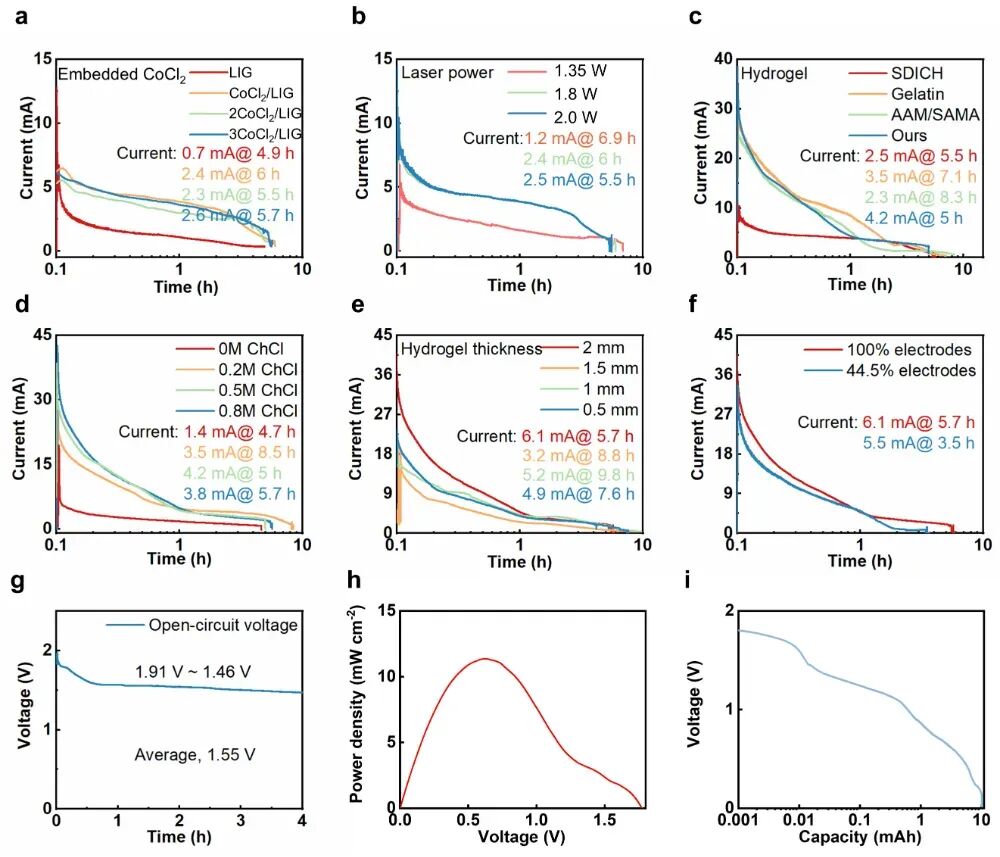

图2. 镁-氧气电池电气性能。(a) 电池短路电流与LIG层中CoCl₂浓度的函数关系。(b) 电池短路电流与阴极电极LIG制备激光功率幅值的函数关系。(c) 电池短路电流与作为电解质层的水凝胶类型的函数关系。(d) 电池短路电流与水凝胶中ChCl浓度的函数关系。(e) 电池短路电流与水凝胶厚度的函数关系。(f) 电池短路电流与正负电极有效面积的函数关系。(g) 电池开路电压幅值范围1.46V至1.91V。(h) 可拉伸电池功率密度曲线。(i) 室温条件下可拉伸电池放电容量(放电电流密度为1mA/cm²)。

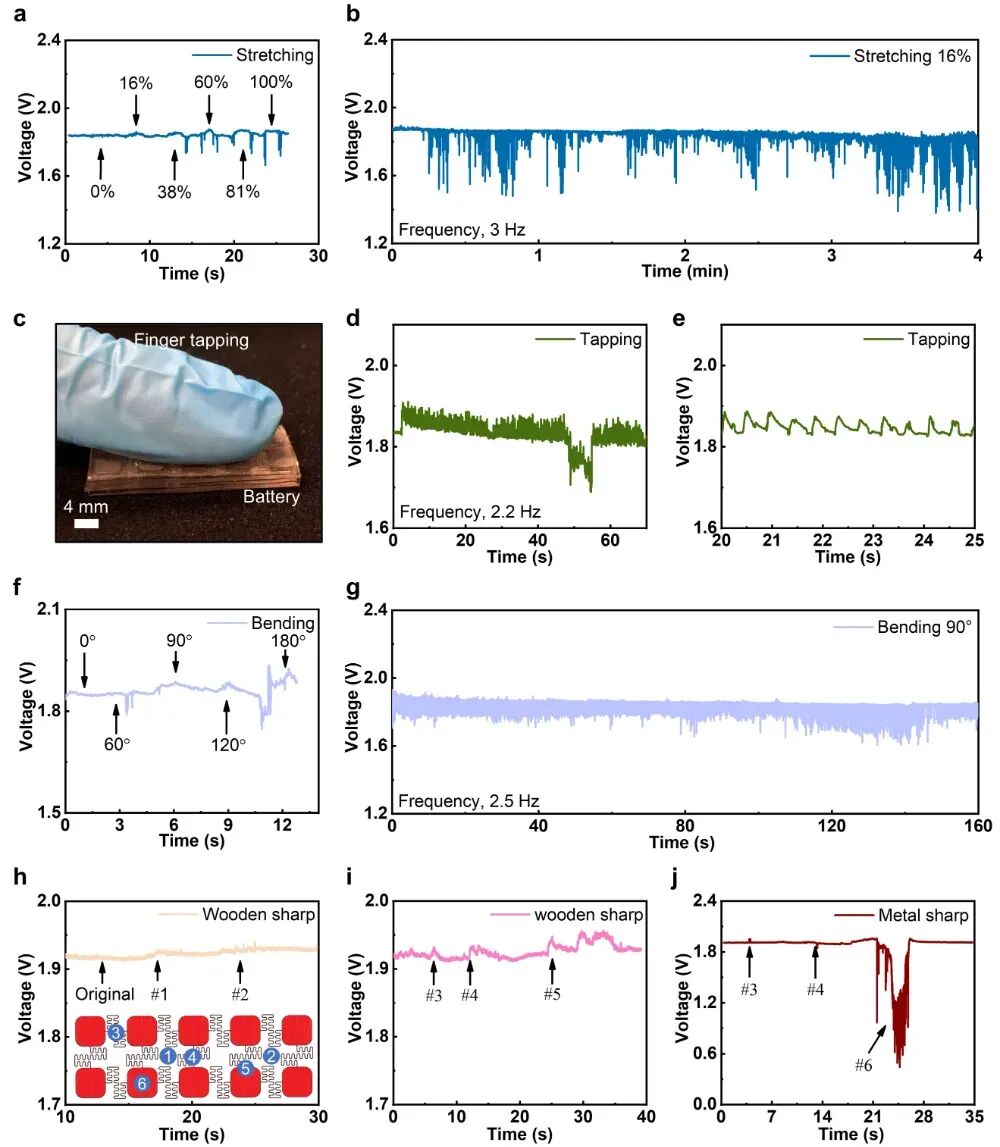

图3. 镁-氧气电池机械性能。(a) 电池开路电压与0-100%拉伸率的函数关系。(b) 16%拉伸率、3Hz恒定频率下电池的循环测试。(c) 手指敲击工况下的电池光学图像。(d,e) 2.2Hz恒定频率连续手指敲击下的电池循环测试。(f) 电池开路电压与0-180°弯曲角度的函数关系。(g) 2.5Hz频率下连续90°弯曲的电池循环测试。(h,i) 木质锐器穿刺条件下的电池开路电压变化。(j) 金属锐器穿刺条件下的电池开路电压变化。

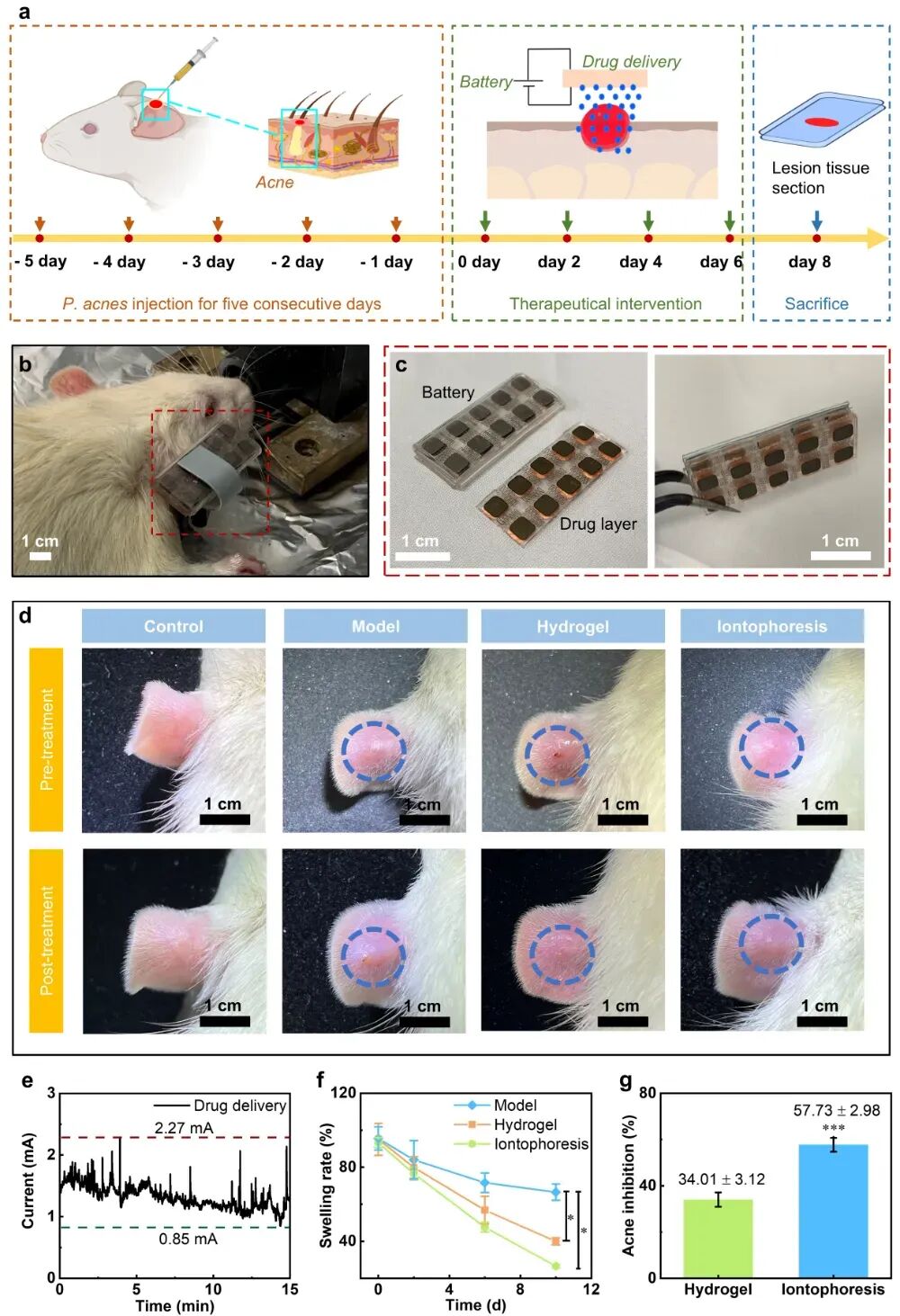

图4. (a) 痤疮丙酸杆菌感染模型建立、治疗干预及组织切片分析示意图。(b) 给药电子器件治疗痤疮的实验布置示意图。(c) SSDDE系统光学图像。(d) 不同治疗后感染痤疮丙酸杆菌的耳部变化对比图。(e) 15分钟治疗期间通过药物层的实测电流变化。(f) 不同时间点耳廓肿胀率对比。(g) 水凝胶与离子电泳治疗后的痤疮抑制率对比。数据以均值±标准差(SD)表示,p<0.05,**p<0.001。

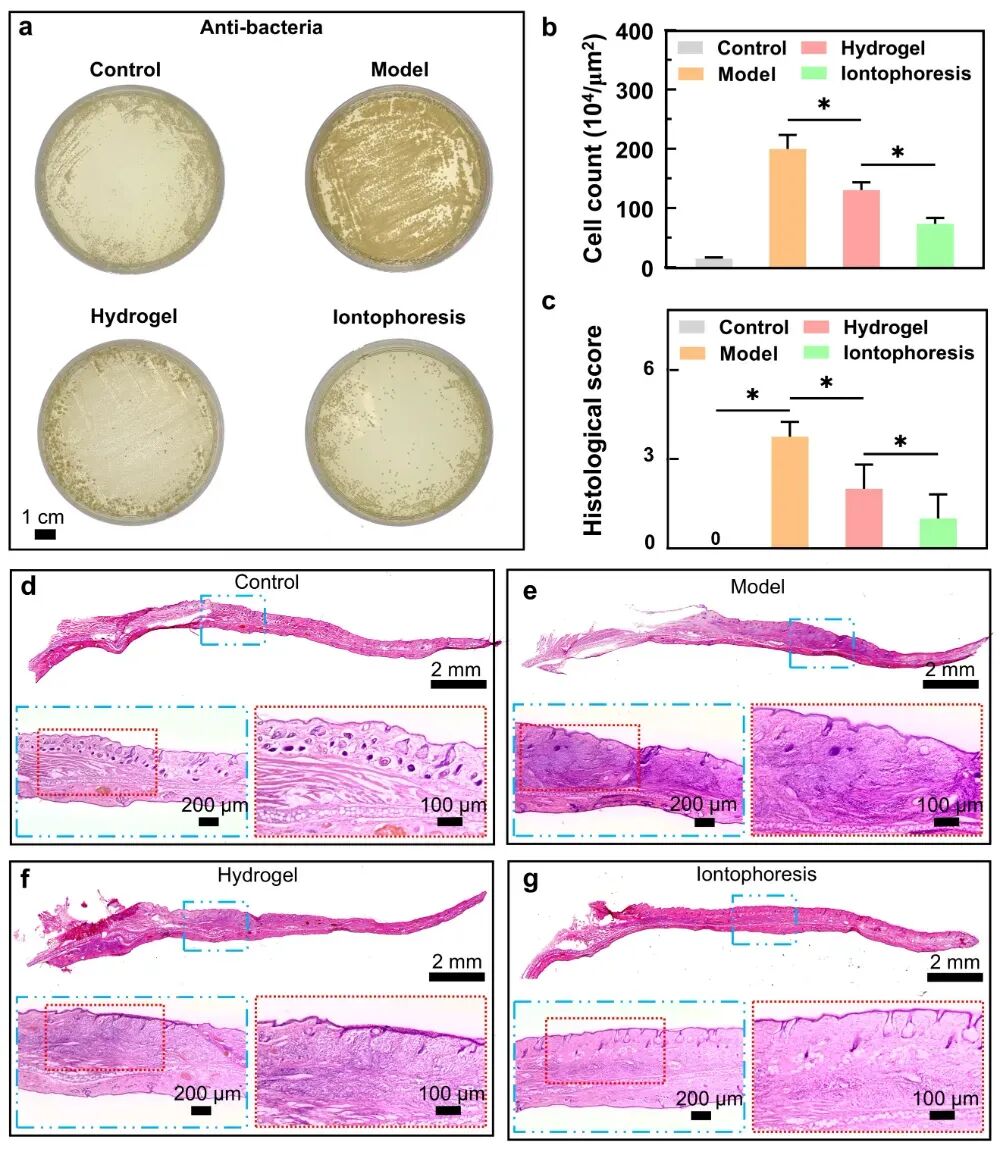

图5. (a) 感染耳部组织在琼脂平板培养24小时后菌落代表图。(b) 不同治疗后耳部皮下组织炎症细胞计数。(c) 各组的组织学评分。(d-g) 苏木精-伊红(H&E)染色代表图像:(d)正常耳部皮肤、(e)感染未治疗、(f)水凝胶治疗和(g)离子电泳治疗组。数据以均值±标准差(SD)表示,*p<0.05。

【结论与展望】

综上所述,本研究开发出一种用于高效治疗痤疮的自驱动可拉伸给药电子系统,为延长局部抗生素长期连续使用时的细菌耐药周期提供了创新解决方案。该SSDDE系统基于电泳原理工作,将克林霉素作为局部抗生素整合于药物层中。针对实际应用场景的特殊需求,基于镁与氧气的化学反应开发了可拉伸生物相容性电池,通过采用先进功能材料与蛇形结构设计,实现了可调节功率输出和优良机械性能。该电池在30mm×10mm×2.5mm的整体尺寸下可点亮120枚LED灯实现高功率输出,同时拉伸率可达100%,使其能适配人体任何部位进行持续痤疮治疗。我们通过体外与体内实验进一步验证了该自驱动给药系统,展示了一种确保长期穿戴性与可控给药的突破性痤疮治疗方法。通过建立大鼠耳部组织痤疮模型,利用该动物模型评估了SSDDE的体内抗痤疮性能,证明了其在智能医疗领域的巨大应用潜力。

原文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5c09857