如何准确进行血压测量?(25年高血压指南)

时间:2025-09-10 12:11:37 热度:37.1℃ 作者:网络

血压测量看似简单,却是心血管疾病诊疗中最基础、最关键的环节。临床工作中经常遇到这样的情况:同一位患者在不同医生处测得的血压值存在明显差异,有时甚至影响了高血压的诊断和治疗决策。

其实,准确的血压测量远比我们想象的复杂,需要严格遵循标准化方案才能确保结果的可靠性。2025年ACC高血压指南对诊室血压测量提出了更为严格的要求,我们来看看这些新的变化对我们的临床实践有什么启发。

测量技术的发展演变

1.1 从水银柱到现代设备

诊室血压测量经历了从听诊法配合校准水银柱到无汞设备,再到现代示波法的发展历程。由于汞的环境和安全问题,传统的水银血压计在临床中已基本被淘汰。目前广泛使用的示波法设备通过测量袖带充气或放气过程中的振荡波来估算血压值,在袖带振荡最大的点,袖带内压力等于动脉平均压,而收缩压和舒张压则通过制造商专有算法估算得出。

示波法的优势在于:操作简便、减少了听诊法中听诊器放置不当、袖带放气速度过快、数字偏好以及检查者听力缺陷等问题。2025年ACC指南明确推荐,在标准化方案下使用经过严格验证的示波法设备替代听诊法。相比之下,中国2024年高血压指南虽然也认可示波法的优势,但对设备替代的推荐程度相对温和。

1.2 设备验证的关键作用

不是所有的示波法设备都能保证准确性。只有通过严格标准化方案验证的设备才被推荐用于临床实践。美国医学会建立的验证设备清单(validatebp.org)为临床提供了权威的设备选择指导,这种集中化的设备验证数据库在国内尚未建立。值得注意的是,目前大多数示波法设备的验证研究主要在窦性心律患者中进行,对于心房颤动患者的验证数据仍然有限。

💡 笔者提示

很多科室使用的血压计从未进行过验证或校准,这是造成测量误差的重要原因。建议每个科室建立设备管理档案,按照制造商指导定期校准设备。对于心房颤动患者,建议优先考虑24小时动态血压监测或家庭血压监测来辅助诊断。

标准化测量方案的核心要素

2.1 患者准备和体位要求

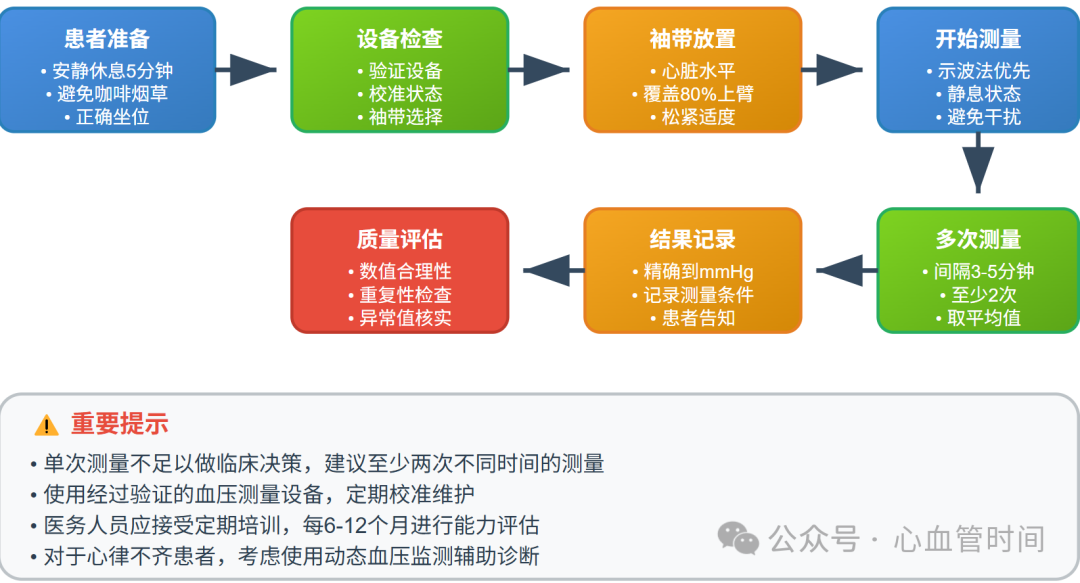

准确的血压测量始于充分的患者准备。患者应在安静环境中休息至少5分钟,避免在测量前30分钟内吸烟、饮用咖啡或剧烈运动。正确的体位包括:患者坐位,双脚平放地面,背部有支撑,手臂置于心脏水平位置。

国内外指南在这方面要求基本一致,但在实际执行中,美国指南对环境控制的要求更为严格,特别强调测量环境的安静程度和温度控制。

2.2 袖带选择与放置

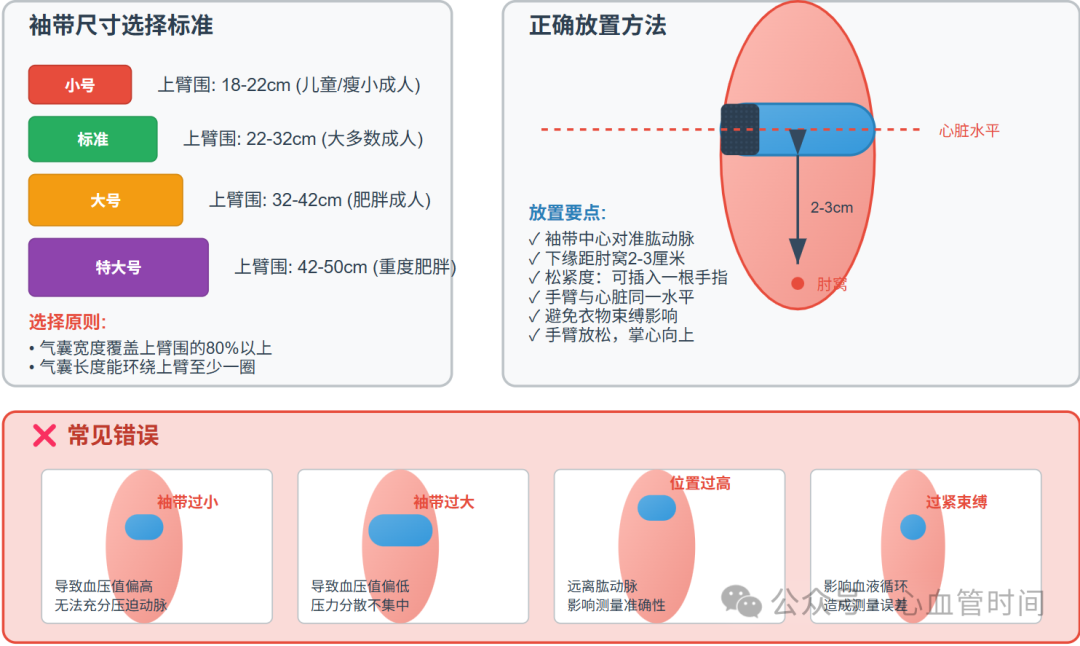

合适尺寸的袖带对测量准确性至关重要。Cuff(SZ)随机交叉试验证实,使用不合适尺寸的袖带会显著影响血压读数的准确性。袖带气囊宽度应覆盖上臂围的至少80%,长度应环绕上臂至少一圈。袖带下缘应距肘窝2-3厘米,松紧程度以能插入一根手指为宜。

2.3 测量次数与数值记录

单次血压测量易受随机变异影响,不足以作为临床决策依据。Powers等研究表明,至少两次不同时间的测量,每次取2-3个读数的平均值,能够最大程度减少测量误差,提供更准确的诊室血压估算。Kronish等的比较研究进一步证实了不同诊室血压测量方案的诊断准确性存在显著差异。

💡 笔者提示

实践中建议采用"3-2-1"原则:第一次血压升高时,间隔3-5分钟再测2次,取后两次的平均值记录。如果两次读数差异超过10mmHg,应再次测量。这个简单的做法能显著提高血压测量的可靠性。

自动化诊室血压测量(AOBP)

3.1 AOBP的技术特点

自动化诊室血压测量是近年来备受关注的新技术。部分示波法设备能够在一次启动后自动获得多次读数,这被称为AOBP。在已发表的研究中,AOBP通常在无医务人员在场的情况下进行(即"无人值守AOBP")。

这项技术在国外应用较为普遍,但在国内的推广仍处于起步阶段。主要原因包括设备成本较高、医患沟通习惯以及对新技术的接受度等因素。

3.2 AOBP与传统测量的对比

Roerecke等的系统回顾和荟萃分析显示,无人值守AOBP的平均值低于有医务人员在场时使用标准化方案获得的诊室血压。虽然无人值守AOBP与诊室外血压监测的组间平均值无显著差异,但个体间仍可能存在较大差异。有限的随机对照试验显示,使用标准化方案时,无人值守AOBP与有人值守AOBP之间通常无显著差异。

3.3 人员培训的重要性

无论采用何种血压测量方法,医务人员的规范化培训都至关重要。美国指南明确要求医务人员接受初始培训和持续教育,建议每6-12个月进行一次能力评估,这种系统性的培训要求在国内医疗机构中执行程度参差不齐。

💡 笔者提示

在心内科门诊工作中发现,患者对AOBP接受度逐渐提高,特别是对"白大衣高血压"明显的患者。建议在引入AOBP时,要充分向患者解释操作流程,消除其顾虑。同时,AOBP设备的维护保养也很重要,需要定期校准以确保准确性。

特殊情况的处理

4.1 肥胖患者的测量挑战

对于肥胖患者,常规袖带可能无法完全覆盖粗大的上臂,导致测量值偏高。这时应选择大号或特大号袖带,必要时可考虑在前臂测量,但需要注意前臂血压通常比上臂血压高10-15mmHg。随着我国肥胖患病率的上升,这个问题在临床中越来越常见,但很多基层医疗机构缺乏不同尺寸的袖带配置。

4.2 心律不齐患者的特殊考虑

对于房颤等心律不齐患者,单次或少数几次的血压测量往往不能准确反映血压水平。建议多次测量取平均值,或考虑使用动态血压监测。目前示波法设备在心律不齐患者中的验证数据仍然有限,这是临床应用中需要注意的局限性。

在国内,房颤患者的血压测量往往依赖医生的临床经验,缺乏统一的操作指导,这与国外指南的详细规范存在一定差距。

4.3 老年患者的测量注意事项

老年患者常存在动脉硬化,可能出现假性高血压现象。此时听诊法可能更为准确,或者需要结合动态血压监测进行综合判断。另外,老年患者容易出现体位性低血压,建议常规进行立位血压测量。

4.4 手表、手环等新型设备

虽然无袖带血压测量设备在技术上不断进步,但2025年ACC指南明确指出,目前不推荐将无袖带设备用于高血压的诊断或管理。2022年系统回顾和荟萃分析评估了15种无袖带设备的验证方案,虽然结果显示一定的准确性,但设备间的异质性仍然较大。

不少国产无袖带血压监测设备正在快速发展,部分产品在国内市场已有一定应用,但在国际验证标准方面仍有待完善。

💡 笔者提示

临床中经常遇到患者询问智能手表或手环的血压测量功能是否可靠。目前建议患者仅将这些设备作为血压变化趋势的参考,不能替代标准的袖带式血压测量。对于确实需要频繁监测的患者,还是推荐使用经过验证的家用血压计。

总结

准确的诊室血压测量是高血压诊疗的基石,需要我们在设备选择、测量技术、人员培训等多个层面严格把关。2025年ACC指南的更新提醒我们,即使是看似简单的血压测量,也需要不断学习和改进。