减肥减到 BMI22 反而危险?新发现:男26.3、女25.4死亡风险最低

时间:2025-08-31 12:13:38 热度:37.1℃ 作者:网络

“体检报告BMI超24,是不是该立刻节食减肥?”“奶奶总说‘胖点扛病’,70岁以上老人真的不用怕胖?”生活里,我们对“胖”的认知似乎永远停留在“越瘦越健康”的刻板印象里,可当中国16万成年人用10年随访数据说话时,答案却颠覆了很多人的常识——肥胖与心血管病、死亡风险的关系,不仅分男女,还随年龄变,甚至对80岁以上的老人来说,“微胖”可能是种保护。

这项发表在《Cel lReports Medicine》的研究,像一把精准的“标尺”,重新丈量了中国成人的肥胖阈值。毕竟这些年,中国的肥胖版图早已不是2002年定下“BMI24超重、28肥胖”时的模样:2015-2019年,成人超重率已达34.3%,肥胖率16.4%,预计2030年超70.5%的成年人会陷入“超重或肥胖”。可我们一直用的肥胖标准,是否还适配如今“出门靠车、外卖管饱、运动变少”的生活?男人和女人对“胖”的耐受度是否一样?老人和年轻人的“安全体重”是否不同?这些疑问,正是这场横跨10年的研究要解答的核心。

16万人的10年追踪:如何摸清“肥胖与健康”的真相?

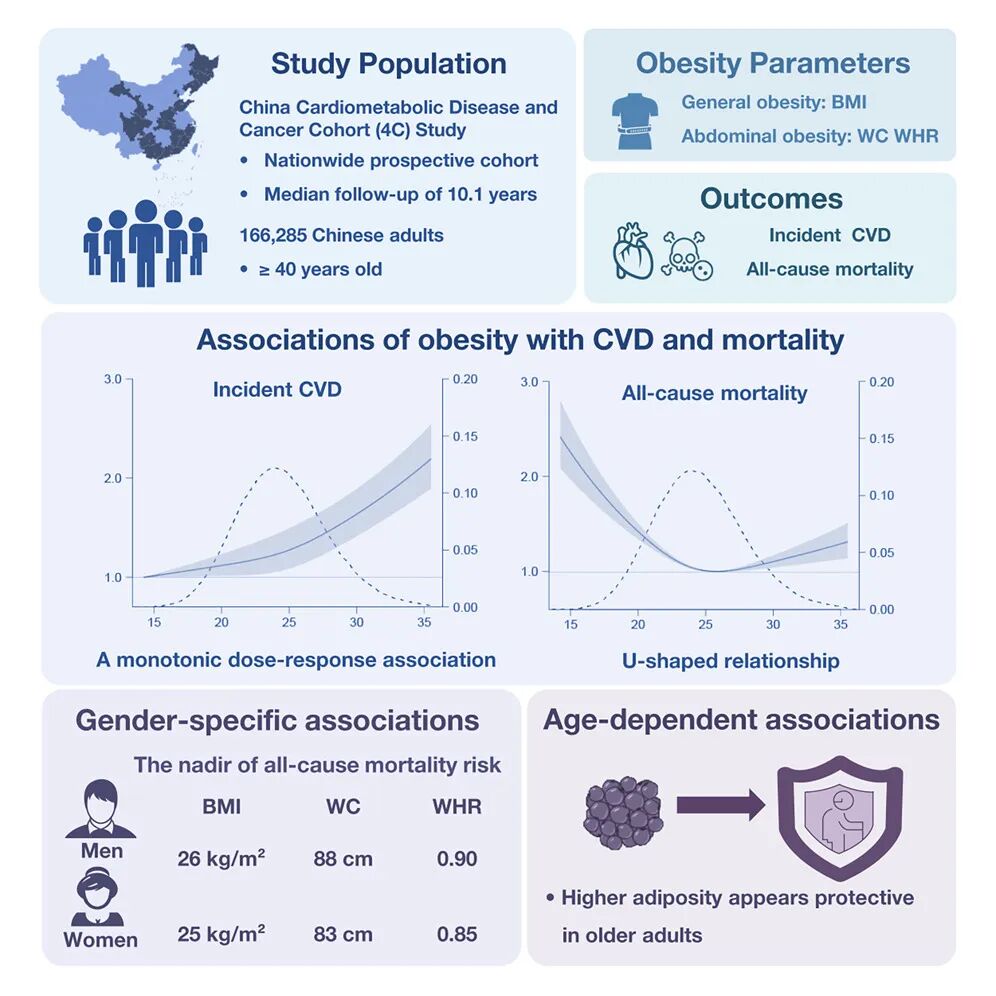

要搞清楚“胖”到底怎么影响健康,最靠谱的方法就是“长期跟踪、排除干扰”。研究团队从“中国cardiometabolic disease and cancer cohort(4C队列)”中,筛选出了166285位“健康起点”一致的参与者——他们都年满40岁,且没有心脏病、癌症病史,相当于用“空白健康档案”来观察肥胖的影响。

在接下来的10.1年里,研究人员像“健康管家”一样,持续记录每个人的动态:谁确诊了心血管病(比如心梗、中风),谁不幸离世,都一一对应到他们的肥胖指标上。但光看体重可不行,比如有人爱抽烟、有人酗酒、有人从不运动,这些习惯都会影响健康,所以研究用了“Cox比例风险回归模型”——简单说,就是把年龄、性别、吸烟、饮酒、饮食、教育水平,甚至是否吃降压药、降糖药这些干扰因素“过滤掉”,只留肥胖指标(BMI、腰围WC、腰臀比WHR)和健康结局的直接关联。

为了不遗漏“非线性关系”(比如“太瘦和太胖都危险”),研究还用了“限制性立方样条分析”,就像用更精细的“曲线”代替“直线”,捕捉肥胖指标和风险之间的细微变化。最后,还专门拆分成“男性/女性”“不同年龄组”做分析,确保结论能适配不同人群。

图形摘要

颠覆常识的3个发现:肥胖与生死的“隐藏规律”

经过10年的数据梳理,研究挖出了3个打破常规的结论,每一个都和我们的体检、健康管理息息相关。

发现1:心血管病风险“越胖越高”,死亡率却呈“U型曲线”

先看大家最关心的心血管病:不管是BMI、腰围还是腰臀比,数值越高,风险就越明确地上升——这和常识一致,但数据更具体:

BMI≥28kg/m²的人,得心血管病的风险比“正常体重(18.5-24kg/m²)”人群高43%;

男性腰围≥90cm、女性≥85cm的人,风险高34%;

男性腰臀比≥0.95、女性≥0.90的人,风险高31%。

可到了“全因死亡率”(不管什么原因导致的死亡),情况就完全不同了:BMI、腰围、腰臀比都呈“U型关系”——太低或太高,死亡风险都高,只有中间一个“安全区间”风险最低。

这个“安全点”在哪里?对所有参与者来说,最低死亡风险对应的指标是:BMI 25.8kg/m²、腰围85cm、腰臀比0.87。换句话说,很多被现行标准判定为“超重”(BMI24-28)的人,其实正处在死亡风险最低的区间,盲目减重反而可能增加风险。

发现2:男女的“肥胖安全线”不一样,别再用一套标准衡量

如果把数据按性别拆开,差异会更明显——男人和女人的“肥胖耐受度”完全不同:

男性的“最低死亡风险线”:BMI 26.3kg/m²、腰围88cm、腰臀比0.90;

女性的“最低死亡风险线”:BMI 25.4kg/m²、腰围83cm、腰臀比0.85。

简单说,男性能“承受”的BMI、腰围、腰臀比都比女性略高。比如同样是腰围85cm,对女性来说可能接近“安全上限”,但对男性来说,还没到风险最低的88cm;而女性如果BMI低于25.4,死亡风险会比男性更突出——这意味着,给男女定一样的肥胖标准(比如现在的BMI 24超重、28肥胖),其实并不精准,可能导致女性被过度判定为“风险高”,或男性被低估风险。

更关键的是,男性的“腰臀比”对心血管病风险影响更大——腰臀比越高,心血管病风险上升越明显;而女性则是“低BMI、低腰围”时死亡风险更高,这也提醒医生,给男女评估肥胖风险时,要侧重不同指标:看男性多关注腰臀比,看女性多留意是否过瘦。

发现3:年龄越大,“胖”的风险越弱,80岁以上男性竟有“保护作用”

最颠覆认知的,是年龄对肥胖风险的“稀释效应”——随着年龄增长,“胖”带来的健康危害会越来越小,甚至在高龄人群中出现“反转”。

研究发现,在80岁以上的男性中,BMI高、腰围粗、腰臀比大,不仅不会增加心血管病风险,反而可能有“保护作用”。这也解释了为什么生活中有些“微胖”的老人,反而比“骨感”老人更能应对感冒、感染等疾病——对高龄人群来说,适度的脂肪储备就像“能量缓冲垫”,能帮身体抵御疾病消耗,而盲目追求“标准体重”,反而可能导致营养不良、肌肉流失,增加死亡风险。

哪怕是60-79岁的人群,肥胖对心血管病的影响也比年轻人弱很多。比如同样是BMI≥28,50岁的人心血管病风险比30岁的人低不少——这说明,“肥胖风险”不是一成不变的,年轻时要严格控制体重,避免埋下心血管病隐患;但到了老年,健康管理的重点就该从“减重”转向“保营养、防过瘦”。

这些发现能改变什么?从体检到养老,都要更新“肥胖认知”

这项研究不是“纸上谈兵”,它对我们的体检报告解读、健康管理,甚至公共卫生政策,都有实实在在的指导意义。

对普通人来说,首先要放下“BMI超24就焦虑”的执念:如果你的BMI在24-26之间(尤其是中老年人),且没有高血压、糖尿病等基础病,其实不用盲目节食减肥,保持规律运动、均衡饮食即可;而如果BMI低于18.5,尤其是女性和老人,要警惕“过瘦风险”,适当增加蛋白质、热量摄入,避免营养不良。

对医生来说,未来评估肥胖风险时,不能再“一刀切”:给男性患者看腰臀比要更严格,给女性患者要多关注是否过瘦,给80岁以上老人制定方案时,要优先考虑“营养充足”,而非“减重达标”。比如一位85岁的男性,BMI27,没有高血压,就不用强行减重,反而要保证每天的蛋白质摄入,防止肌肉流失。

对公共卫生政策来说,现行的肥胖标准(2002年制定)可能需要更新了——应该分性别、年龄设定不同的肥胖阈值,比如给男性设定更高的BMI、腰围标准,给老年人放宽阈值,这样才能更精准地找到需要干预的人群,避免把“低风险超重者”纳入过度干预,同时也不遗漏“高风险消瘦者”。

研究有不足,但结论足够可靠

当然,这项研究也有自己的“边界”:比如研究对象都是40岁以上的人,没法直接推广到年轻人——可能年轻人BMI稍微高一点,心血管病风险就比老人大,这还需要后续针对年轻人群的研究;另外,研究没区分“胖”的类型:是肌肉多导致的BMI高(比如运动员),还是脂肪多导致的BMI高,这两种情况的健康风险肯定不同,但这次研究没深入,这也是未来可以完善的方向。

不过,研究团队做了大量敏感性分析来验证结论:比如排除了第一年就去世的人(避免“反向因果”,即因重病导致的体重下降被误判为“过瘦风险”),排除了有肾病、呼吸病的患者,结果都和之前一致;甚至分析了“死因细分”(比如心血管病死亡、癌症死亡),发现结论也没大变化——这说明,研究结果足够稳健,不是偶然现象。

“健康体重”没有标准答案,适合自己的才最好

从“越瘦越健康”到“分男女、看年龄的肥胖风险”,这项16万人的10年研究,其实是在告诉我们:健康管理没有“统一模板”。

对20岁的年轻人来说,保持BMI在22-24之间,控制腰围不超标,是为了避免未来埋下心血管病隐患;对50岁的中年人来说,BMI在24-26之间,只要血脂、血糖正常,就不用焦虑;对80岁的老人来说,BMI26-28,能吃能睡,反而比BMI22的人更健康。

下次再看体检报告上的BMI数值时,不妨多问自己一句:我的年龄、性别、基础病情况,是否适合这个“标准”?毕竟,最好的健康状态,从来不是“符合数字”,而是“身体舒适、能应对生活挑战”。而这项研究,正是给了我们一把更精准的“尺子”,帮我们找到适合自己的“健康体重”。

参考文献

Jia X, Hu C, Xu Y, Yin Y, Lin H, Zheng R, Li M, Xu M, Wang T, Zhao Z, Qiao H, Qin G, Qin Y, Tang X, Ye Z, Hu R, Shi L, Su Q, Yu X, Yan L, Wan Q, Chen G, Gao Z, Wang G, Shen F, Gu X, Luo Z, Chen L, Hou X, Huo Y, Li Q, Zhang Y, Zeng T, Liu C, Wang Y, Wu S, Yang T, Deng H, Li D, Lai S, Chen L, Zhao J, Mu Y, Ning G, Chen Y, Lu J, Bi Y, Wang W; 4C Study Group. Revisiting obesity thresholds for cardiovascular disease and mortality risk in Chinese adults: Age- and gender-specific insights. Cell Rep Med. 2025 Aug 22:102309. doi: 10.1016/j.xcrm.2025.102309. Epub ahead of print. PMID: 40858104.